わが国の伝統医学「和方」の復興を試みた人物として、権田直助に次いで挙げられるのが本居宣長である。宣長は『鈴屋答問録』で次のように述べている。

「何れの病も、神の御しわざにあらざるはなし。さて病ある時に、或は薬を服し、或はくさ〲のわざをして、これを治むるも、又皆神の御しわざ也。此薬をもて、此病をいやすべく、このわざをして、此わづらひを治むべく、神の定めおき給ひて、其神のみたまによりて、病は治まる也」

この宣長の記述について、菅田正昭氏は〈これはまさしく皇朝医道としての〈和方〉の考え方である。そうした観点に立てば、宣長の有名な二首「たなつ物もゝの本草も天てらす日の大神のめぐみえてこそ」「朝よひに物くふごとに豊宇気の神のめぐみをおもへよのひと」も、単に食物への感謝を歌ったものではなく、無上至極の尊き宝としての食物をしっかり噛んで食べれば、その人の身体と霊魂の中に伊勢内宮の天照大神と外宮の豊受大神が顕現する、という霊的食養道としての〈和方〉の極意を詠んだものであることがわかる〉と指摘している。

〈徳川幕府を死守せよ(会津初代藩主、保科正之の遺言)を遵守した慶勝の弟ふたり

王権が優先すると尾張藩初代藩主は最初から家康政治とは逆さまの発想をしていた

♪

坪内隆彦『徳川幕府が怖れた尾張藩』(望楠書房)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

副題に「知られざる尊皇倒幕論の発火点」とある。

それが徳川御三家の筆頭、尾張藩だという。

「えっ。?」

幕末の黒白を決めた戊辰戦争は鳥羽・伏見から始まり、薩長の田舎侍に惨敗した慶喜は大阪を捨てて、会津藩主、桑名藩主をともない船で脱走した。みっともない、サムライの美意識にもとると痛烈な批判を産んだ。慶喜は王権の前に怯み、偽の錦旗に震えた。

会津藩士も新撰組も幕府軍も戦場に置いてきぼりを食らった。

それにしても、徳川御三家の筆頭は尾張藩である。八代将軍吉宗は和歌山藩から十五代は水戸藩からでたが、尾張には将軍職は廻らなかった。だからその恨みから戊辰では最初に裏切って官軍に付いたと考えるのは短絡的であり、物事には心境の変化、情勢の激変、新状況へ対応がともなう。ましてや、思想戦の趣が濃厚だった。

こうした尾張藩の倒幕への傾斜が薩長の勝利をもたらす大きな原因となるのだが、何故か、近・現代史家たちは、この重要ポイントを軽視してきた

その理由として坪内氏は次の諸点をあげる

第一に薩長は自分たちが中心の薩摩史観を優先させ、徳川政治を過小評価した。

第二に幕府と尾張藩の長い軋轢は、水戸藩ほど評判とはならなかった。

第三に水戸は水戸学を確立していたが、尾張には尾張学がなかった。というのも慶勝が藩主となるまでの五十年にわたって幕府から押しつけ養子を強要された結果、国学が停滞した時期が半世紀のも及んだからではないか、とする。

しかし、評者、もう一点付け加えるとすれば、武士道に悖り、侍の美意識に反すると誤解を受けたことが尾張藩の過小評価に繋がったのではないか。

ともかく幕末の尾張藩主は徳川慶勝である。

藩主の弟君たちは会津若松の松平容保。もうひとりは桑名藩主、松平定敬。いずれも官軍と最期まで勇敢に戦い、大砲という近代兵器に叶わずに降伏した。しかし尾張藩は徳川御三家の筆頭。その尾張藩がなぜ宗家に楯突き、西郷、木戸軍の先頭に立ったのか。長い間、維新史の謎とされたミステリーを解いた。

著者の坪内隆彦氏は元日本経済新聞記者、マハティールとの単独会見などで知られ、現在は『月刊日本』編集長。かたわら意欲的な執筆を続け、歴史著作には『GHQが恐れた崎門学』など問題作がある。

尾張藩主初代は徳川義直。じつは、この人物が水戸黄門様に影響を与えた。徳川義直は家康の九男である。

幼い頃から学問が好きで尊皇思想に目覚め、「王命に依って催さるる事」という基本の政治思想確立するのだから、歴史は皮肉なのである。幕府が命じようとも勅命にしたがうことが優先するという遺訓である。

尾張藩主の哲学は水戸光圀に強烈な思想的影響を与え、江戸の幕府とは「尋常ならざる」緊張関係になっていた。ただし尾張藩での国学は本居宣長、賀茂真淵らが読まれたが、なぜか平田熱胤は軽視された。平田学はむしろ薩摩藩で圧倒的な影響力があった。

第14代尾張藩主・徳川慶勝は初代藩主の家訓を守る。

「王命に依って催さるる事」とは、幕府を自らが倒すことに繋がり、水戸藩の尊王攘夷派に同時並行した、基本政治哲学優先を貫いた。その結果が徳川宗家十五代の慶喜を蟄居に追い込み、電光石火のごとくに幕府を倒壊させる。

倒幕というより御三家それぞれの自壊作用が半分ほど官軍勝利に影響したのではないのか。

実際の倒幕に火をつけたのは水戸であり、あまりの過激さは井伊直弼を売国奴として、桜田門外の変で葬り、精鋭武士をあつめた水戸天狗党は反主流派の変節などで残酷な運命をたどった。

若き日の吉田松陰は、この水戸へ留学し、会沢正志斉の影響を受けて攘夷思想を固めた。おなじく水戸の藤田東湖は、西郷隆盛に甚大な影響を与えた。

水戸が維新爆発の発火点であり、尾張は最終のダメ押し、表面の事象をみれば、徳川御三家の内訌という悲劇になる。

しかし内訌は、水戸藩のなかでも、尾張藩のなかでも起きた。もっとも悲劇的な内訌は水戸藩で、「門閥派が水戸藩の実権を握り、天狗党は降伏、(中略)江戸幕府は武田耕雲斎ら二十余名を処刑、さらに諸生派が中心となって天狗党の家族らをことごとく処刑した」

その復讐戦も後日、行われ、つまるところ水戸に人材が払底する。

元治元年(1864)朝廷と幕府は長州征伐をきめるが、政党軍の総督に慶勝が任命されてしまった。

「そこで慶勝は西郷に籠絡されて長州藩を屈服させる機会を逃がした」と痛烈に批判されてきたが、当初から融和策の慶勝が、その構想を西郷とすりあわせ、長州藩の三家老斬で長州を許すことに決めていたのだ。

第二次長州征伐は慶勝が下交渉をしていた越前、薩摩の反対を押し切っておこなったため、幕府征討軍の士気がなく惨敗を重ねた。かえって大政奉還へと到る。すでに公武合体論は蒸発しており、薩長は倒幕路線に急傾斜していた。慶勝は、公武合体路線論者だったし、弟二人のこともあって、いきなり倒幕に傾いたのではなく、葛藤があった。

尾張藩では佐幕派の有力者が残っていたため偽の勅命だと言って、処断した。この「青松葉事件」によって尾張藩は倒幕で統一された。

尾張は、家臣団四十余名を勤王誘引斑として近隣の諸藩を周り、三河、遠江、駿河、美濃、信濃、上野など東海道沿道の大名、旗本領へ派遣し、この慶勝のオルグによって、薩長などの官軍は、東海道を進軍するに、なにほどの抵抗も反撃にも遭遇せず、山梨で新撰組の多少の抵抗はあったものの、すんなりと江戸へ進んだ。

尾張藩も、会津同様に悲運に見舞われたとしか言いようがない。

しかし明治十年の西南戦争では、会津旧藩士が「戊辰のかたき」として官軍の先鋭部隊、斬り込み隊として闘ったが、尾張藩士には、そうした動きもなかった。

筆圧を、その重圧を感じる一冊である。〉

古神道の地下に流れている思想とは何か。菅田正昭氏はわが国の伝統医学「和方」に注目している。

西洋医学に対して東洋伝統医学としての漢方が存在する以上、わが国にはわが国独自の伝統医学「和方」が存在したはずだという発想だ。

菅田氏は『古神道の系譜』で、「祖神からの教えによって始まった〈和方〉は〈古神道〉の〈医方〉部門として機能していたのだが、古代の神々が隠れてしまったのと同時に、埋没してしまったのである」と指摘している。

幕末期には、国学者たちが「和方」の淵源を明らかしようと試みた。権田直助もその一人である。彼は文化六(一八〇九)年一月、武蔵入間郡毛呂で生まれた。江戸で幕府医官・野間広春院に漢方医学を、昌平黌教授の安積艮斎に儒学を学んだ後、帰郷して開業している。菅田正昭氏は次のように書いている。

「真面目な医師であるだけに、患者の疾病を治療するのが目的とはいえ、投薬ばかりしている漢方に疑問をもち始めた。しかも直助は敬神家でもあった。日本の神々を敬い、医薬の祖神である大己貴・少彦名二神を祀って朝暮敬拝しているうちに、漢方もしょせんは海外から渡来したものではないか、我国には独自の皇朝医道があったのではないか、それが途絶しているならぜひ復興させたい、と思うようになった。そして、それゆえに我国の古典の勉強から始めることになった」

こうして権田は天保八年(一八三七)九月、再び江戸へ出て平田篤胤に入門したが、結果は失望に終わっている。彼は篤胤に師事すれば、皇朝医道がすぐにでも学べると期待していたからだ。そもそもそのような師は存在しなかったわけだ。

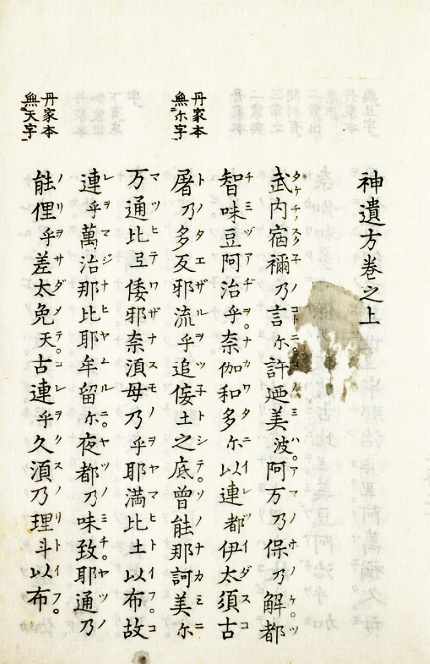

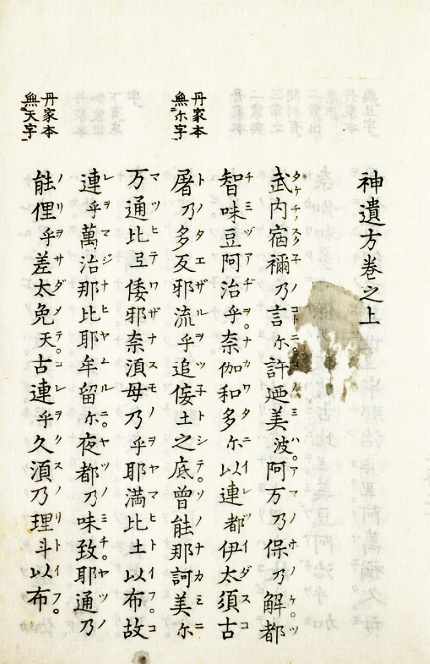

帰郷後は、権田はわが国の古医籍を求めて研究し、皇国医方を伝述した『神遺方(三巻)』にたどり着く。同書は丹波権守・施薬院使の丹波雅忠が撰したもので、永保年間(一〇八一~八四年)頃に成立している。同書は京都大学貴重資料デジタルアーカイブで閲覧できる。

〈権田直助はこの『神遺方』を片時も手放さず、臨床のなかでその真偽を実地に確かめるのだった。こうして神医道としての〈和方〉が、万国医道の大本、神人相伝の正道であることを、直助自ら悟る。そして、その臨床経験を踏まえて『神遺方経験抄(三巻)』を著わした。時に嘉永元年(一八四八)、四十歳のときだった〉(『古神道の系譜』)

権田が著した『神遺方経験抄』は孝明天皇に供されている。

権田は「大同の書に次いで尊きは丹波宿禰の神遺方の書」、「大同の書はあれども神遺方の書に正き法は伝はる」、「神遺方の書わけ見てぞ古の医の道はたどるべきなる」(『医道百首』)と詠んでいる。『神遺方』への傾倒ぶりが窺われる。ここにある「大同の書」とは、大同三(八〇八)年、桓武天皇の侍医だった出雲広貞が、平城天皇の命によって、医家の安倍真直と協力して、宮中および民間の薬方・医方を整理集成して撰集した『大同類聚方』(全百巻)のことだが、すでに散逸してしまっていた。

菅田正昭氏は『古神道は甦る』で次のように述べている。

〈わたしはむしろ、平田国学・平田神道を貫徹していたら、あのようなかたちでの国家神道にはならなかったのではないか、と思うのである。

じつは、国家神道というのは、国家の宗祀としての神社神道から宗教性を除去したものだ。すなわち、神道国教化の過程で、欧米諸国から信教の自由の確立を要請された政府が、神道は宗教でないから国家祭祀ができるのだ、という観点からつくりだしたのが国家神道なのである。いうなれば、言葉の正しい意味で、国家神道のほうが〈新興類似宗教〉〈擬似宗教〉であったのだ。そういえば、神社も内務省の管轄だったが、こちらのほうは弾圧の対象ではなく内政の一環として手厚く保護された。

いっぽう、平田系の神道家たちは、宗教的情熱にかけては人一倍強いところがあった。それだからこそ、祭政一致の理想社会実現のため、古代体制へ復帰しなければならない、なぞと、〈常識人〉からみれば誇大妄想・古代妄想におもえることも主張できたのである。

しかし、ヨーロッパのほうに顔を向けながら近代国家として歩み始めていた明治政府にとって、こうした宗教的情熱をもった神道家たちの〈時代錯誤〉の存在がめざわりになってきた。そのため、昇格・組織拡大を名目としながらも、その内実は神道家たちの影響力を弱めるために、神祇官→神祇省→教部省へと組織変更を行ない、政府は国学者・神道家たちよりも体制順応的な儒学者をより多く登用し始めたのである。そして、こうした儒学者あがりの官員たちによって、神道の宗教性が薄められ、そのかわりに道徳性が加えられていくのである。

こうして明治八年ごろになると、平田系の神道家たちの力は弱まり、宗教的情熱をもった神道家たちは、教導職となって宗教家の道を歩み始めるのである。

明治十三年、いわゆる祭神論争が起きるが、これが導火線となって明治十五年、神官の教導職兼任が禁止され、これを契機に一挙に六教団の独立をみるのである。……死後の安心立命を得るため、幽冥界を司る神としての大国主命のはたらきを強く打ちだしていたのが平田篤胤である。

また、神官の教導職兼任の禁止は、宗教ではない神社では神葬祭をやってはならぬ、ということを意味したが、幕末期の国学運動が神官の参加で復古神道という宗教改革運動になったのは、幕府体制下の寺請制度では、たとえ神職でも亡くなると仏式でしか埋葬できない、という状況の打破でもあった。つまり、神職は神葬祭を執行できるようにしようというのが、復古神道の運動の一面でもあったのである。

にもかかわらず国家神道は、復古神道が再興した神葬祭を否定してしまったのである。つまり、固有信仰・古神道の〈みたままつり〉の伝統を、神社神道から除外してしまったのである。

戦後はこうした桎梏から解放されたが、神社は死者の穢れをきらう、というもっともらしい理由をつけて、いまなお神葬祭を否定する神職もいるにはいる。にもかかわらず、戦争による死者の霊を祀った靖国神社や、地方の護国神社への参拝を熱心に勧めながら、その矛盾には気付かず、みずからは過去の人霊を祀った神社に仕えている神職もいるのである。

純正右翼の共同体として知られる大東塾の、故・影山正治氏は『増補・維新者の信條』のなかで、「まづ、神社の後方に氏子各戸の合同墓地が造られるべきであらう。吾々の祖先の霊もまた吾々と共に永久にまつろひゆくべきが故に、一切の墓は寺と教会から氏神の境内に移されねばならぬと思ふ」と書いているが、これはまったく正当な主張である。

ちなみに、お正月・春秋のお彼岸・お盆は本来、こうした〈みたままつり〉に起源をもっていたのである。ところが仏教渡来後、仏教の行事として吸収されてしまったのである。神道は明治維新の神仏分離のさい、それを返還してもらえたのに、廃仏毀釈と、この明治十五年のとき、判断を誤ってしまったのである。

このため、神道を宗教だと考える神官たちは、神官を辞任して教導職を選び、教派神道のなかに入っていくのである。その意味でも、教派神道のほうに古神道的要素が強いのである。というよりも、教派神道は古神道復活をめざして出現してきたのである。〉

『維新と興亜』(崎門学研究会・大アジア研究会合同機関誌)令和2年8月号に、拙著『徳川幕府が恐れた尾張藩─知られざる尊皇倒幕論の発火点』の書評を載せていただきました。評者は、大アジア研究会の小野耕資代表です。

〈尾張藩にとっての明治維新―。それは一言では語りつくせぬほどの苦悩の歴史である。尾張藩は徳川御三家筆頭であり、明治維新に至る幕末の最終局面では当然幕府側についてもおかしくないだけの存在であった。だが、結果的に尾張藩は新政府側につき、徳川幕府に相対する側となった。それはなぜか? それを理解するためには、初代藩主義直が残した「王命に依って催さるる事」の言葉とその背景、そして徳川幕府との暗闘の歴史を見なければならない。そんな隠された歴史に迫ったのが本書である。 続きを読む 『徳川幕府が恐れた尾張藩─知られざる尊皇倒幕論の発火点』書評(『維新と興亜』第3号) →

令和2年10月18日、崎門学研究会の有志で浅草海禅寺に赴き、梅田雲浜先生の墓参を行った。

雲浜先生は幕末尊攘派志士の領袖であり、安政の大獄で斃れた。今年で没後161年。

崎門学研究会の折本龍則代表が雲浜先生の『訣別』を墓前にて奉納した。

菅田正昭氏は古神道各派の呼吸法について、以下のように述べている。

〈伯家神道の系譜につながる教派神道の禊教では〈長息(ながよ)〉といって伯家の息吹永世の伝とまったく同じ呼吸法を、お祓いをあげるまえにおこなっているが、こうした呼吸法はもちろん伯家や禊教だけの専売特許ではない。他の古神道系、教派神道系教団にも、独特の呼吸法を伝えているところが多い。

たとえば黒住教には、教祖の「天命直授(てんめいじきじゅ)」の体験をもとにした一種の丹田呼吸法がある。…黒住宗忠が重い病の床に臥しているとき、日輪が飛び込んだのを契機に全快したという故事にもとづいている。黒住教では、御陽気、すなわち太陽の気を吸うと称して、早朝の神拝のとき太陽を呑み込む仕草をしている。

神理教には、真気=神気を吸って体内の邪気を吐く「長呼吸法」というのがある。同教団では、朝は朝日に向かって直立し、手を合せ、夜は床の上に正座し、合掌し、「わが心清々し、天在諸神(夜は、うぶすねの神)守り給え幸え給え」と唱えながら、大きく長く呼吸し、腹の底まで入れて吐きだす、と教えている。

御嶽教の場合、朝、太陽に向かって立ったまま日拝と気吹をするのが重要な日課になっている。すなわち、静かに両足を揃え、太陽に向かって二拝二拍手一拝をしたあと、両足を大地に踏み開き、両手を斜め前から大空高くゆるやかに上げ、ゆっくりと気息を吸いこみ充分に胸を張るのである。そして、こんどはぐんと下腹に力を入れたまま、両手をゆるやかにおろしながら気息をはきだすのである。これを行なうと、前夜からの身心に充満していた汚れた悪気・毒気が吐きだされ、清浄な陽気=神気が全身にみなぎる。御嶽教では、これを攘禍行(じょうかぎょう)ともいっている。

御嶽教にはこのほか、神前で正座をして行なう「神人感応行」とよばれるものもある。まず正座をして、腰をのばし、背骨を正し、顎をひき、目は半眼にする。二拝二拍手一拝のあと、福徳円満の手契(印)を結び、それを下腹部、すなわち臍下丹田のあたりにおく。この福徳円満の手契の結び方は、右手を下に、左手を上にするようにして掌を上向きに重ね、あたかも玉をもつように両手の親指で円を作るようにすればよいのである。こうしてから、御嶽教では「神威如嶽(しんいじょがく)、神威如嶽」と念じながら、ゆっくりと息を吸い込み、充分に息が入ったところで、神人一体の境地をもって、ぐっと下腹に力を入れ、こんどは神恩に感謝する気持で「神恩如海(しんおんじょかい)、神恩如海」と念じながら、ゆっくりと息を吐きだすのである。

このように、伯家神道の永世と、他の神道の丹田呼吸法とでは、まず息は吐きだすのが最初か、吸うのが最初か、という相違があるが、二人以上で行なう場合、明らかに最初は息を吐いたほうが気が合いやすくなるし、心身の穢れを祓うという意味からも、最初は息を吐いたほうが良いと思う。ただし、伯家には〈神の息〉といって、まず口から吸って鼻から吐く、という呼吸法もあるが、これは永世を行じながら何かを祈念したとき、最後に一回だけ行なうものだという。さらに、伯家には、天津息吹といって、息を「ハッ、ハッ」と咳込むように、しかしまったく吸うことなしに息がつづくかぎり吐きだし、身体に付着した罪・穢れを一度にすべて吹きはらう、というのもあるようだ。

いずれにせよ、多少の違いはあるものの、神道では丹田呼吸法を、鎮魂法として大切にしているのである。〉(『古神道は甦る』270-271頁)

「初代義直から幕末の慶勝まで、様々な紆余曲折を経てゐるが、本書では、徳川御三家の家格にありながら、『尊皇倒幕』路線に大きく寄与した尾張藩の知られざる一面を浮彫にしてゐる」

『不二』(不二歌道会機関誌)令和2年10月号(10月25日発行)に、拙著『徳川幕府が恐れた尾張藩─知られざる尊皇倒幕論の発火点』の書評を載せていただきました。評者は『敗戦復興の千年史』の著者・山本直人氏です。

令和2年9月、名古屋市役所で河村たかし市長と面会し、尾張藩の歴史などについてお話をさせていただく機会に恵まれました。名古屋城調査研究センター主幹の栗本規子氏、同主査の原史彦氏、名古屋市観光文化交流局長の松雄俊憲氏にもご同席いただきました。誠に有難うございました。

拙著『徳川幕府が恐れた尾張藩』で、河村先生の祖先の功績、尾張藩初代藩主・義直公の遺訓「王命に依って催さるる事」の碑など名古屋城に纏わることを書いたのがきっかけです。

以下、尊皇思想発展において河村家の果たした役割について簡単に紹介いたします。

「王命に依って催さるる事」の継承においては、垂加神道派が重要な役割を果たしました。義直の遺訓は、第4代藩主・吉通(垂加神道派)の時代に復興し、吉通に仕えた近松茂矩(垂加神道派)が『円覚院様御伝十五ヶ条』として明文化しました。拙著では、その過程で河村先生の祖先に当たる河村家が大きな役割を果たした可能性を指摘しました。河村家の先人としては、河村秀穎(ひでかい)・秀根兄弟と秀根の二男・益根等の名前が知られています。

尾張藩書物奉行などを歴任した秀穎は、享保3(1718)年に河村秀世の長男として生まれ、天野信景に学びました。一方、秀穎の弟・秀根は、享保8(1723)年に生まれ、将軍吉宗にチャレンジした第7代藩主・宗春の表側小姓を務めました。秀根元服の時には宗春が鋏をとって前髪を落としたともいいます。皇學館大学教授の松本丘先生が作成した「垂加神道系譜」には、垂加神道派の吉見幸和の門人として、藩主吉通、近松茂矩、河村秀穎、秀根が名を連ねています。

秀頴は安永2(1773)年に、白壁町にあった自宅の2万余の蔵書を同好の人びとに公開することにしました。『論語』にある「以文会友」からとって、この書庫を「文会書庫」と名づけたのが、竹内式部の宝暦事件に連座した伏原宣條だったのです。伏原家(清原家)は平安時代中期の明経博士を務めてきた家であり、河村家との交流があったようです。

一方、河村家は日本学の発展においても重要な役割を果たしています。秀根は天明5(1785)年に、『日本書紀集解』の執筆に着手、巻15までを書き上げました。ただ、秀根は寛政4(1792)年6月に未完のまま力尽きました。この仕事を引き継いだのが二男の益根であり、その成果は日本書記研究史上「不朽の金字塔」とも評されています。

令和2年9月6日に都内で開催された崎門学研究会において、拙著『徳川幕府が恐れた尾張藩─知られざる尊皇倒幕論の発火点』について、同研究会の折本龍則代表にインタビューしていただいた。

★動画は崎門チャンネルで。

尾張藩は徳川御三家筆頭であり、明治維新に至る幕末の最終局面で幕府側についてもおかしくはなかった。ところが尾張藩は最終的に新政府側についた。この決断の謎を解くカギが、初代藩主・徳川義直(敬公)の遺訓「王命に依って催さるる事」である。事あらば、将軍の臣下ではなく天皇の臣下として責務を果たすべきことを強調したものであり、「仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず」と解釈されてきた。

この考え方を突き詰めていけば、尊皇斥覇(王者・王道を尊び、覇者・覇道を斥ける)の思想となる。その行きつく先は、尊皇倒幕論である。

義直の遺訓は、第4代藩主・吉通の時代に復興し、明和元(1764)年、吉通に仕えた近松茂矩が『円覚院様御伝十五ヶ条』として明文化した。やがて19世紀半ば、第14代藩主・慶勝の時代に、茂矩の子孫近松矩弘らが「王命に依って催さるる事」の体現に動くことになる。「王命に依って催さるる事」の思想がその命脈を保った理由の一つは、義直以来の尊皇思想が崎門学派、君山学派、本居国学派らによって継承されていたからである。

実は初代義直以来、尾張藩と幕府は尋常ならざる関係にあった。幕府は尾張藩に潜伏する「王命に依って催さるる事」を一貫して恐れていたのではないか。何よりも幕府は、鎌倉幕府以来の武家政治が覇道による統治とみなされることを警戒していた。 続きを読む 『徳川幕府が恐れた尾張藩─知られざる尊皇倒幕論の発火点』インタビュー →

『維新と興亜』編集長・坪内隆彦の「維新と興亜」実践へのノート