■日本の右翼・アジア主義者とイスラム

欧米列強による植民地支配の打破とアジアの道義的秩序の回復を目指した戦前日本の右翼・アジア主義者は、東アジアだけでなく、東南アジア、中央アジア、中東などのイスラム教徒(ムスリム)の境遇についても特別な関心を払っていた。その中心にいたのが頭山満らであった。彼らは、欧米に抑圧されるムスリムの惨状を我が事のように考え、欧米列強の植民地支配からの解放を目指してムスリムと協力しようとしていた。

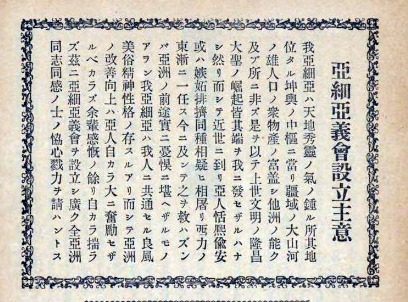

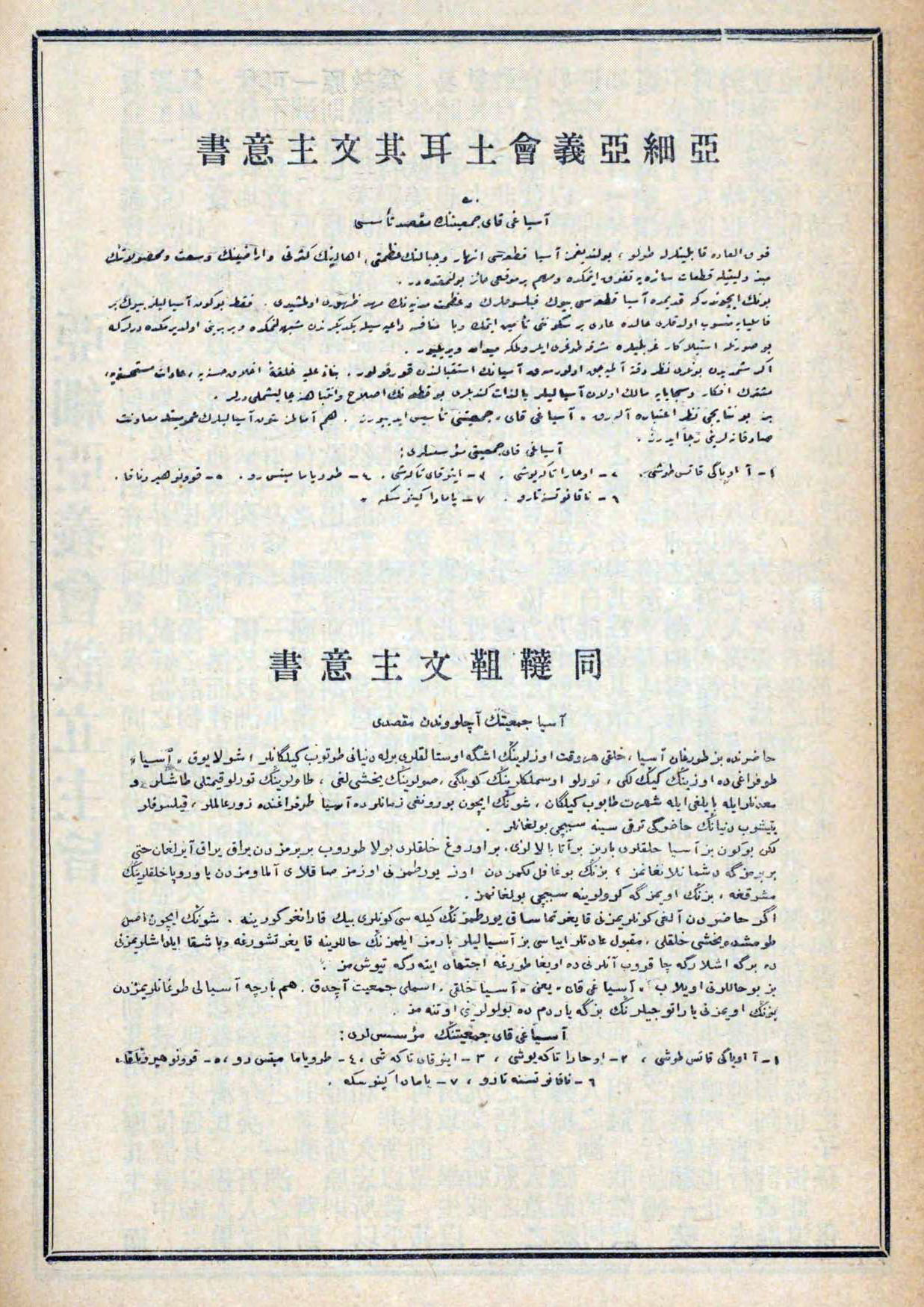

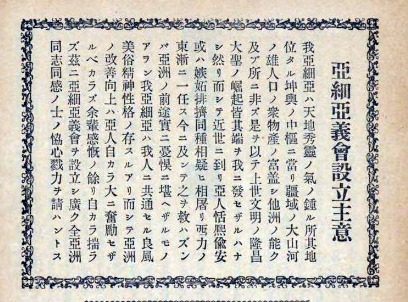

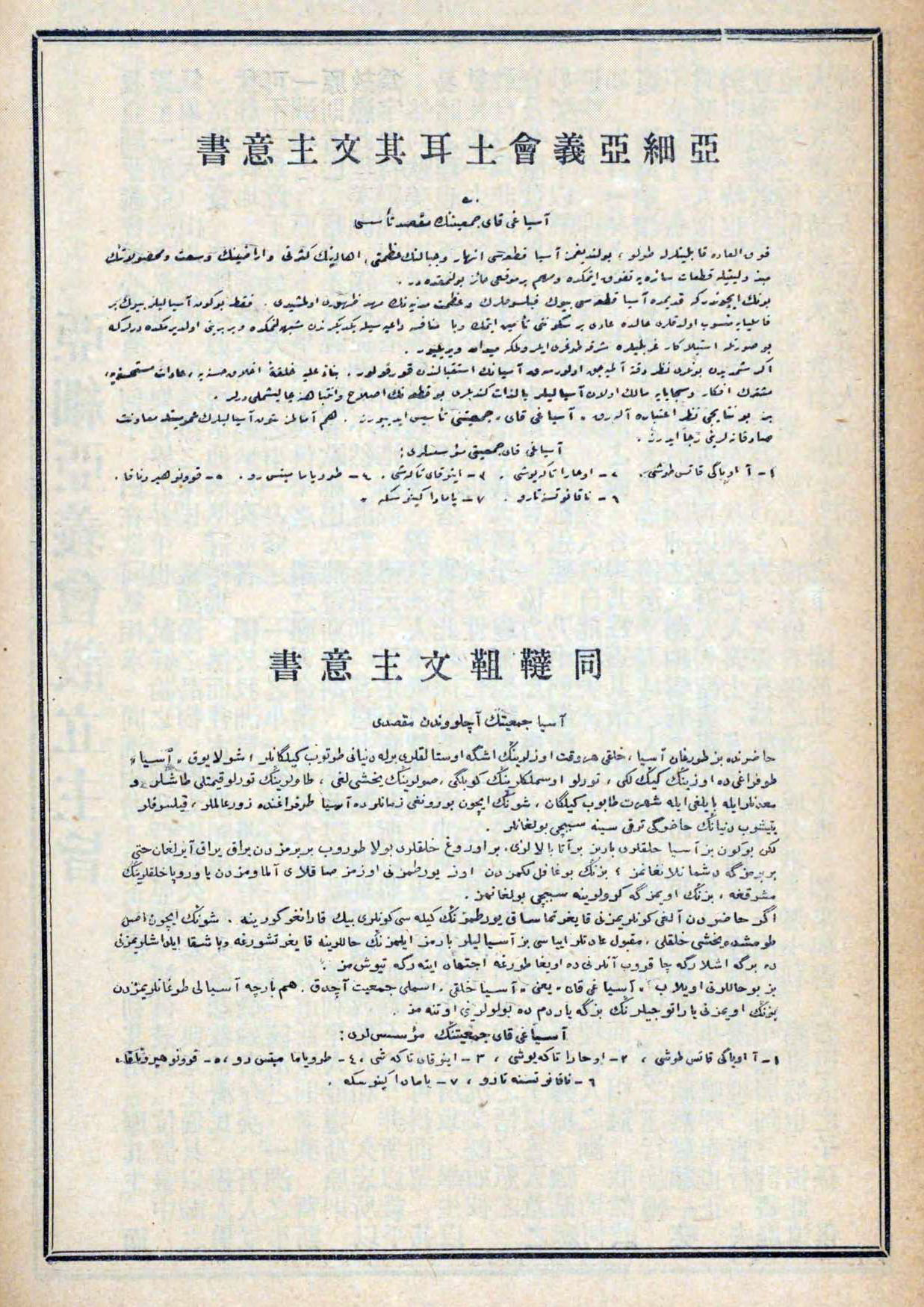

明治三十九(一九〇六)年六月には、亜細亜義会という団体が結成されている。『東亜先覚志士記伝』によると、創設メンバーは、トルコ系ムスリムのアブデュルレシト・イブラヒームと、頭山満、犬養毅、河野広中、大原武慶、青柳勝敏、中野常太郎、山田喜之助、中山逸三。その後、A・H・ムハンマド・バラカトゥッラー、アハマド・ファドリーらのムスリムも参加した。

亜細亜義会の評議員三十一名のうち十八名が外国人で、内訳はアラブ人六名、トルコ人六名、タタール人一名、インド人二名、中国人(清国人)一名、朝鮮人一名、某国人一名となっていた。

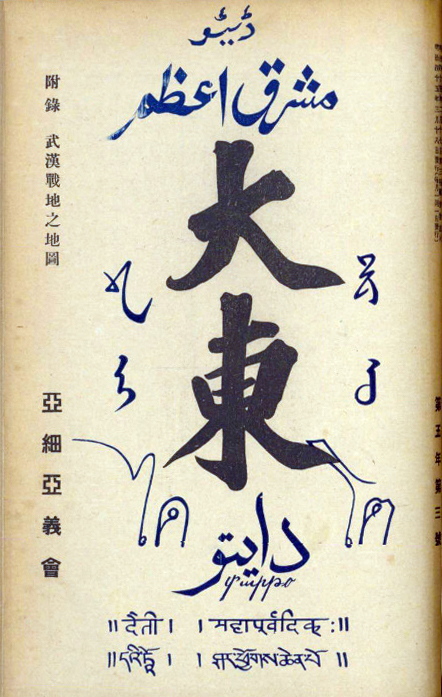

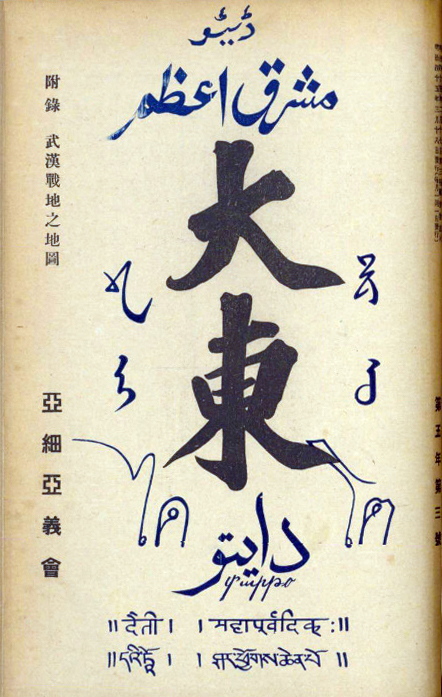

亜細亜義会は機関誌『大東』を発行していた。東洋大学教授の三沢伸生氏によると、『大東』の目次欄の注意書きには「本誌(大東)の表紙に大東を包める青色の文字は中央部上より印度、アラビャ、アルメニヤ、西蔵、両側上より蒙古、暹羅の順序に依り其地方文字にて大東と記せるなり」と書かれている。また、『大東』には亜細亜義会主意書のトルコ語訳やタタール語訳も掲載されていた。

さらに、『大東』第四年八号巻末の予告によれば、会員を対象に亜拉比亜(アラビア)語、土耳其(トルコ)語、馬来(マレー)語、蒙古語、印度語の五ヶ国語の通信教育、馬来語、印度語、亜拉比亜語、土耳其語の四ヶ国語の夜学教育の実施を計画し、受講生を募っていた。

なお、亜細亜義会に関する学術論文としては、Elmostafa Rezrazi氏の「20世紀初頭のイスラーム世界と日本 : パン・イスラーム主義と大アジア主義の関係を中心に」平成十年、三沢伸生氏の「亜細亜義会機関誌『大東』に所収される二〇世紀初頭の日本におけるイスラーム関係情報」『アジア・アフリカ文化研究所研究年報』平成十三年などがある。

■アラブ・ナショナリズムへの共感─「パレスチナ人の解放が最後の仕事」

アジア主義者のアラブ・ナショナリズムへの共感は、戦後も維持されていた。その代表的な人物が、岸信介の外交ブレーンを務めた中谷武世である。中谷は大正八(一九一九)年に大川周明・満川亀太郎・北一輝らが結成した猶存社の運動にかかわり、アジア主義者として活動するようになった。昭和八(一九三三)年に設立された大亜細亜協会の常任理事も務めていた。そんな中谷が、アジア民族解放運動に生涯を賭ける動機となったのが、以下の「猶存社宣言」であった。

「我が神の吾々に指す所は支那に在る、印度に在る、支那と印度と豪州の円心に当る安南、緬甸、暹羅に在る。チグリス・ユーフラテス河の平野を流るゝ所、ナイル河の海に注ぐ所、即ち黄白人種の接壌する所に在る。人類最古の歴史の書かれたる所は、吾々日本民族に依りて人類最新の歴史の書かるゝ所で無いか。吾々は全日本民族を挙げて亜細亜九億民の奴隷の為めに一大リンコルンたらしめなければならぬ」

戦後、中谷は「チグリス・ユーフラテス河の平野を流るるところ、ナイルの大河の海に注ぐところ」を「中東」と定義し、この地域に在住するアラブ民族の独立解放及び近代化推進、とりわけパレスチナ人のそれを「最後の民族運動」として自分の全精力を傾注する課題とした(シナン・レヴェント「戦後日本の対中東外交にみる民族主義―アジア主義の延長線―」)。

特に中谷は、昭和三十(一九五五)年に開催されたバンドン会議を舞台にアジア・アフリカ連帯運動を主導し、翌昭和三十一年七月二十六日にスエズ運河国有化を宣言したエジプトのナセルに共鳴していた。中谷は、ナセルとの面会にむけて準備を開始する。これを助けたのが、バンドン会議以来ナセルとのパイプを築いていた高碕達之助であった。

昭和三十二(一九五七)年、中谷は中曽根康弘、下中弥三郎とともに、イラン、イラク、シリアを経て、カイロに入った。六月六日午後八時、三人はナセルの私邸を訪れた。中谷が高碕の紹介状をナセルに手渡し、続いて中曽根が流暢な英語で切り出した。

「私は日本国民を代表してスエズの国有化の成功を心からお祝い申し上げる、曽て日露戦争に於ける日本の勝利は全有色民族の覚醒の契機をなしたといわれるが、こんどのスエズ国有化の成功はアジア、アフリカの諸民族に強い自信を与えた。日本国民は之によって非常な刺戟を受けた。日本国民の大多数はスエズ国有化に賛成であり、ナセル大統領支持である」

ナセルは力強い語調でこたえる。

「……日露戦争のお話があったが、他のアジア諸国民と同じくエジプトの民族的自覚も日露戦争に於ける日本の勝利に刺戟されたのである。爾来半世紀の歴史は西欧帝国主義と我々アジア・アフリカの民族主義との戦の連続であり、スエズ国有化の戦いも此の西欧の植民主義に対する我々アジア・アフリカ人の闘争の一環である……」(『昭和動乱期の回想』 上)

日露戦争とスエズ国有化が、欧米の帝国主義に対するアジア・アフリカの民族解放闘争という一つの連続した物語として語られたのである。

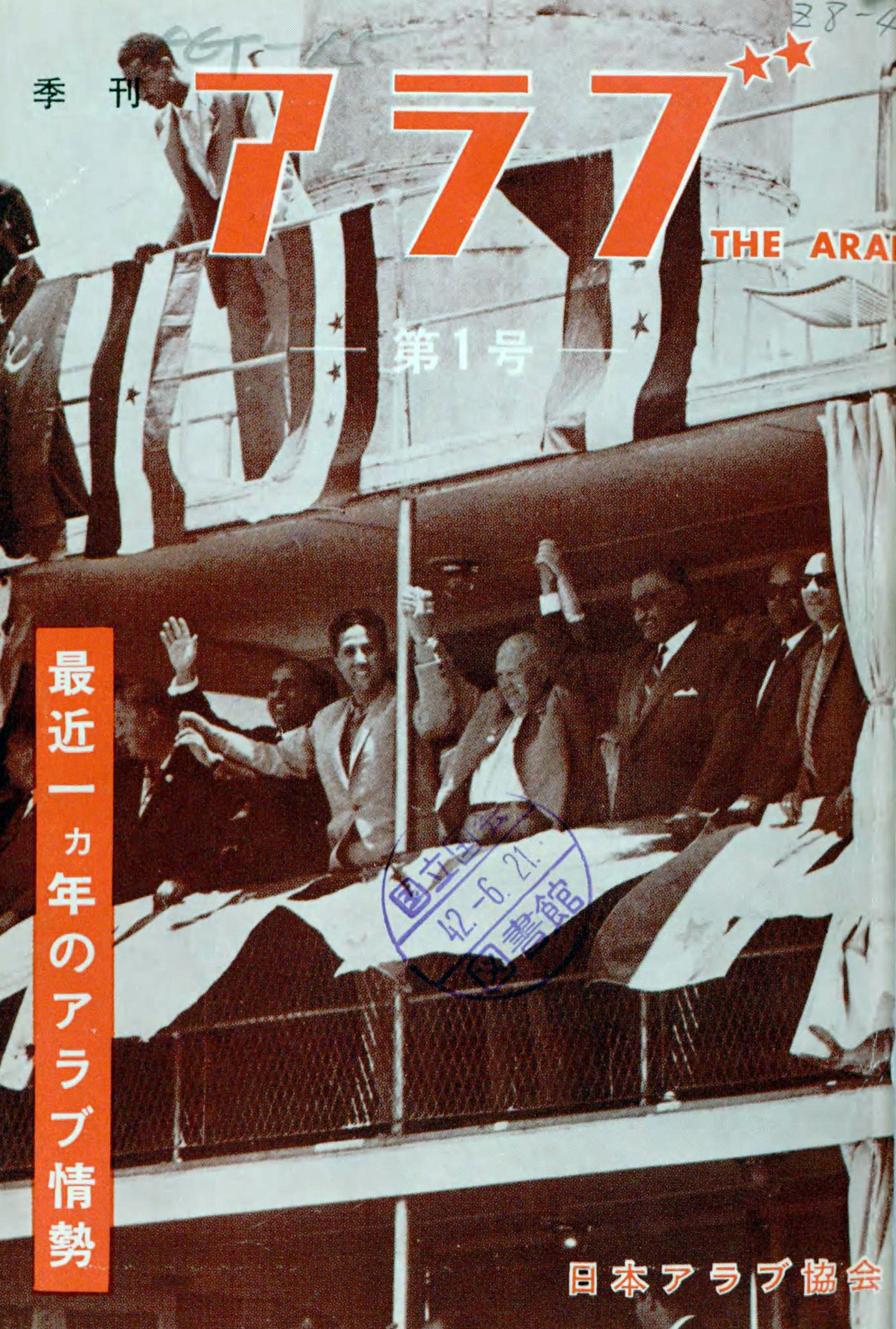

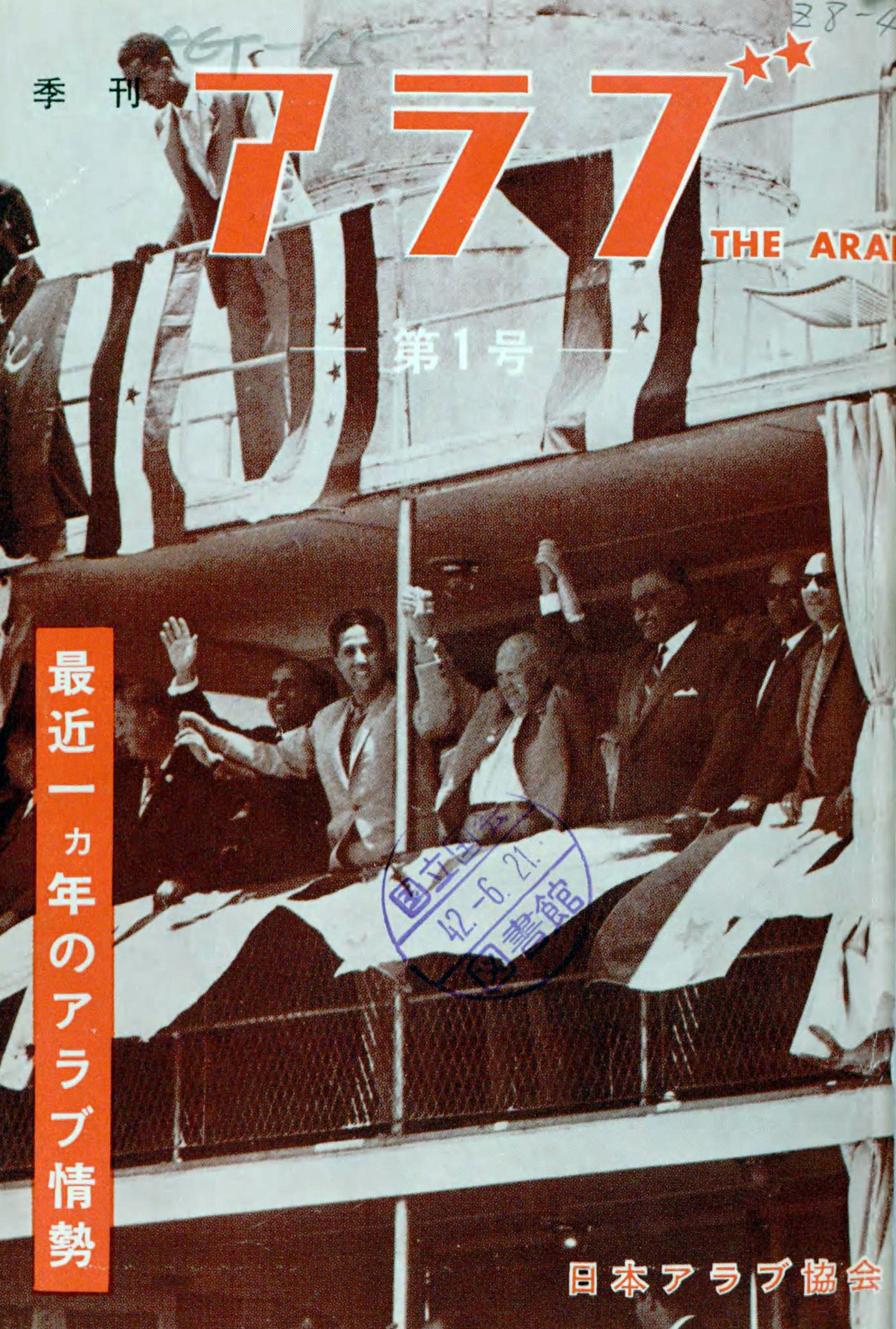

翌昭和三十三年、中谷らによって、日本とアラブ諸国との親善・友好関係の増進などを目的として日本アラブ協会が創立された(現在、会長はコスモエネルギーホールディングス社長・会長を務めた森川桂造氏が務めている)。同協会は昭和三十九(一九六四)年七月には『季刊アラブ』が創刊している。

一般的に、日本外交がアラブ寄りに転換したのは、石油ショックが襲った一九七三年頃とされているが、その下地は中谷らによって作られていたのである。

その後、中谷は一貫してアラブ諸国と日本の橋渡し役として活躍した。シナン・レヴェント氏によると、中谷は、昭和五十三(一九七八)年九月、福田赳夫が首相として初めて中東諸国を訪れる際、特使として下工作を行った(「戦後日本の対中東外交にみる民族主義」)。中谷はまた、昭和五十九(一九八四)年に中曽根首相の特使として中東アラブ諸国を訪れ、同地に関する最新情報を現地政経界の要人から入手したという。

中谷は、亡くなる一年前の平成元(一九八九)年三月に刊行した『昭和動乱期の回想』の中で、まだ独立を成し遂げていない唯一のアラブ民族であるパレスチナ人の解放問題に協力することが、自分の最後の仕事だと述べていた。

令和5年11月6日に開かれた規制改革推進会議の第1回地域産業活性化ワーキング・グループで、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が提出した資料は、ライドシェアの問題点を以下のように整理している。

(1)ライドシェア、課題が多く、日本に合いません。

•事故は起こります。100%。責任は誰が? 運転手が個人事業主では無理。運行・整備管理の主体が利用者保護に絶対必要。ネットではアジャイル開発OK、人命で試行錯誤は無謀。

•安全規制は厳格化の一途。軽井沢スキーバス事故・千葉八街児童5人死傷事故等の度に。12月白ナンバートラックのアルコールチェック義務化・来年4月貸切バス点呼動画保存3ヶ月義務化、が最新。

•運転手の労働時間管理、責任は誰が? トラック2024年問題はタクシーも同じ。益々厳しい残業規制は労働者保護と安全の為。厳しく時間管理しているタクシーやトラックの乗務員がライドシェアやって事故起こしたら、何の為の時間管理?

•運転手の社会保険、ナシで良いのか? 雇用契約ではパートでも週20時間以上は社保適用。社保の担い手増加、という国の方針と逆行して、ワーキングプア層を増やして良いのか?

•ライドシェア禁止は日本だけ、ではない! 韓国や香港でも禁止。OECD加盟国8割で規制・禁止。発祥の米中でも台数・最低賃金・福利厚生規制が進行中。堂々と日本独自の道を!

•「海外ライドシェア体験良かった」という方へ。 65万回乗ると性犯罪に遭遇。性的暴行が年998件、日本の45倍。日米差考慮後も日本の5倍。解禁で年100件の性的暴行予測。誰が責任を?

•海外ではライドシェアから自動運転タクシーへ。 東京でも5年以内に始まります。百聞は一件にしかず、ぜひアリゾナで体験を。ライドシェアよりこちらが本命、日本経済にとって!

(2)タクシーの規制緩和をライドシェアの前に、イコールフッティングを!法治国家として。

•地理試験は廃止を。 ナビのない時代、昭和44年の法律に基づいた厳しい試験は、乗務員増加の足枷です!

•二種免許は効率化を。 8日間もの受験プロセスをDX・柔軟・短縮し、先端安全車両限定などデジタル活かした二種免の新設を。

(3)地域毎に、データで、論理的な議論を。

•感情的でなく論理的・データドリブンな議論を。 「タクシーに乗れなかったライドシェアだ!」でなく、いつ・どこで・どれだけ足りないのか分析を。「実車率」は良いKPIの一例。

•類型1)観光地:ピーク時にだけタクシー不足。 例えば実車率50%超のニセコに、この冬、タクシー車両と乗務員を札幌と東京から3ヶ月派遣する「ニセコモデル」を予定。区域外営業の特例・遠隔点呼という規制緩和の恩恵。白馬等も視野。

•類型2)地方・過疎地:事業性なくタクシー不足。 公共交通だがバスと違い赤字補填ナシ。最低5台・専用施設という設置要件が緩和され町役場やホテルの一角で1台からという「ミニ営業所」が誕生、全国4900コース・1.5万台のデマンドタクシーと相乗効果で足確保。

•類型3)都市部数年でタクシー不足解消へ。 羽田空港・東京駅八重洲口タクシー乗り場等、「回転が悪い」のがタクシー待ちの原因、車はあります。若手・パート含め乗務員もドンドン増加中。実車率それ程高くなく東京49%・名古屋43%)数年でタクシー不足解消へ。

(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会会長 川鍋一朗 2023年11月6日

頼山陽は、早くも十八歳にして、忠臣としての大楠公の真価を見抜き、しかも尊皇斥覇の思想を固めていた。そのことは、寛政九(一七九七)年、山陽十八歳の時、江戸遊学途中、湊川を訪れて楠公の墓に参詣し、漢詩「楠河州(なんかしゅう)の墳(はか)に謁して作有り」を詠んでいることに示されている。

東海の大魚 鬣尾(りょうび)を奮ひ、

黑波(こくは)を蹴起(しゅうき)して 黼扆(ふい、玉座のこと)を汙(けが)す。

隠島(いんとう)の風雲 重ねて惨毒、

六十餘州 總て鬼虺(きき)。

誰か隻手(せきしゅ)を將(もっ)て妖氛(ようふん)を排す。

身は當る 百萬哮闞(こうかん)の群。

戈を揮つて 回(かへ)さんと擬(ほっ)す虞淵(ぐえん)の日。

鋤(すき)を執つて 同(とも)に劚(ほ)る即墨(そくぼく)の雲。

關西(かんさい)自(おのづか)ら男子在る有り。

東向(とうこう)寧(あに)降將軍(こうしようぐん)と爲らんや。

乾(けん)を旋(せん)し坤(こん)を轉(てん)じて値遇(ちぐう)に答へ、

輦道(れんどう)を洒掃(さいそう)して鑾輅(らんろ)を迎ふ。

功を論ずれば睢陽(すいよう)最も力有り。

謾(みだり)に稱(しよう)す 李郭天歩を安んずと。

出でては將入つては相位(あいくらい)未だ班せず。

前狼(ぜんろう)後虎(こうこ)事復(また)難し。

策を帝閽(ていこん)に獻じて達するを得ず。

志を軍務に決す 豈生還せんや。

且兒輩(じはい)を餘して

微志(びし)を繼がしめ、

全家の血肉 王事に殲(つ)く。

南柯(なんか)舊根(きゅうこん)を存する有るに非ずんば、

偏安(へんあん)の北闕(ほくけつ)、何れの地に向はん。

攝山(せつざん)逶迱(いい)として海水碧(みどり)なり。

吾來(きた)つて馬を下る 兵庫の驛

想見す兒(じ)に訣(わか)れ

弟(てい)を呼び來(きた)つて 此に戰ふを。

刀(とう)折れ矢盡(つ)きて 臣(しん)が事畢(おわ)る。

北向(ほっこう)再拜すれば 天日陰(くも)る。

七(なな)たび人間(じんかん)に生れて此賊(このぞく)を滅さん。

碧血(こんけつ)痕(こん)は化す 五百歳。

茫々(ぼうぼう)たる春蕪(しゅんぶ) 大麥(たいばく)長ず。

君見ずや君臣相圖り 骨肉相呑むを。

九葉(きゅうよう)十三世 何の存する所ぞ。

何ぞ如かん 忠臣孝子一門に萃(あつま)り、

萬世の下(もと)一片の石、無敵英雄の涙痕(るいこん)の留むるに。

以下に、文部省思想局編『日本精神叢書 第九』(日本文化協会、昭和十一年)に載った鹽谷温の通釈を引く。

楠河内守正成公の墓を弔ひ感じて作つた詩。

かの「上宮太子讖記」に「人皇九十五代に当つて、東魚来つて西海を呑む」と記されたといふ不吉な予言は果して的中し、妖しい大魚は尾鰭を振ひ黒波を蹴立てて玉座に迫り之を汚し奉りしのみならず、剰へ 後醍醐天皇を、嘗ては 後鳥羽上皇を遷し奉つた波風荒き隠岐島に遷し奉り、天子の照覧し給ふべき六十余州は、鬼虺の如き荒武者の跳梁に任さしめるに至つた。

黼扆は玉座の後に立てる斧の形を黒白の模様に刺繍した衝立(ついたて)。転じて玉座の義。

此時に当り、誰か独力を以てこの妖氛(あしきき)を排ひ除くとて、猛り叫べる百万の賊兵に向つた戦酣(たけなは)なる時に日の没せんとするや、戈を揮つて之を麾(さしまね)ける魯陽公(ろやうこう)にも比す可く、楠公が兵士と苦楽を共にせる事は、即墨を孤守して、兵卒と共に城壁を修繕せる田単の如くであつた。楠公の勇気はまた、「關西自ら男子あり」と絶叫して敵に降らなかつた魏の高歓とも同じであつた。斯くも最後まで勤王の為に尽せる勇士こそ、楠公ではなかつたか。

斯くて楠公の忠節は天地をも再転せしめて、再び天皇御親政の世となし、以て嘗て給ひし 後醍醐天皇の御信任の高恩に報ひ奉つた。そして京都に御還幸の際には、輦道を掃ひ奉つて、

御車を皇居に迎へ奉つて、建武中興の大業をも成し遂げた。唐の安禄山の乱に第一の功労者であつた張睢陽(張巡)にも比すべき楠公こそ戦功の第一に推さるべしと誰も思つたに、結果は意外にも、当時の李光弼(りこうひつ)や郭子儀にも比すベき新田義貞や足利尊氏が、其力で国運安泰を致せるかの如くに称賛を蒙るに至つた。

楠公は出でては大将、入つては宰相たるべき器なるにも拘らず、遂に其位を得ず、兎角する中に前狐後虎にも比すべき足利の叛乱によつて、国事は再び多難に陥り、折角の楠公の献策も用ひられず、事の成らざるは知りながらも、一度勤王の軍務に服したる以上はと雄々しくも湊川に出陣して戦死を遂げた。

然れども忠義は己が一代に止まらず、その上に又其子孫までを誡めて遺志を継がしめ、為に一門の人々は皇室への忠義の為に全滅するにさへ至つた。そして若しも楠公の志を継承して王事に尽瘁尽せる楠氏の一門無かりせば、天皇を畏くも何処に安じ奉つたことであつたのであらうか。

摂津の山々は峯を連ねて長く横はり、山を巡る海水は碧である。此地に吾来つて馬を下ると其処は兵庫駅である。往時を懐ふに、楠公が櫻井駅にて子正行に訣れ、弟正季と相携へて此地に来るや、恰も雲霞の如き足利の大軍は襲ひ来り、奮戦半日、衆寡敵せず、遂に死を目前にして、遥かに北方なる京都の御所に向つてお訣れの再拝をする時には、天日も雲に蔽はれ、七生滅賊を誓ひながら楠公兄弟は自尽し了つた。其後五百年、当時のの碧血は痕をも留めず、折しも春の大麥は目前に生ひ茂つてゐる。

見よ、かの主従互に陰謀を蔵して相凌ぎ、親子兄弟力を争うて鎬を削りし北条と足利とを。北条九代・足利十三代、今何が伝はるか。之に反して楠氏には忠臣も孝子も一門に萃まりながら、北条・足利の栄華を他所に一片の墓石の下には眠つてゐるものの、しかもその忠烈に対しては万古無数の英雄の弔慰と称賛とを集めてゐるではないか。

頼山陽は幼い頃から母静子の教育により尊皇心を培っていた。松浦魁造は次のように書いている。

「定められた日課の勉強がすむと山陽は母のお針仕事の燭の下で、江戸の父から送つて来た絵本義経記や楠公記、保元平治物語をこよなく喜こんで読み耽つた。母は又忠臣楠公父子や新田の歴史物語を聞かせ、冥々の裡に尊王の大義を此の子供心に培ふてゐたのである。……後年日本外史の大作はすでに源をこゝに発して居ると云つてよい」(『頼山陽先生小伝』)。

大川周明は「新東洋精神」において、中国人の魂の奥深く流れる精神を明らかにすべきと説いていた。

「支那民族は不可解の民族と言はれてをります。支那に滞在して長い年月を経れば経るほど、支那人の正体は益々分らなくなるといふ嘆声は、吾々の屡々耳にするところであります。さうかと思へば或人は簡単不遠慮に、支那人は孔孟の教へるところと全く反対に行動するものと思へば間違ひないと断言して居ります。成ほど、支那人の色と慾とのほかに何ものもないやうな一面を見れば、天下に彼等よりも俗なるものはないやうにも思はれます。さうかと思へば超然として世問を忘れ、自分だけの天地に悠々と逍遥している有様は、日本の仙人などよりも遥かに仙骨を帯びて居ります。日本人の物差で支那人の言ふこと為すことを見れば、これほど不都合な民族は少からうと存じます。併しながら一つ一つの言葉や行動を経験的に観察するならば、分らないのは決して支那人ばかりでなく、吾々の同胞もまた甚だ不可解であります。吾々の同胞と言はず、実は吾々自身さへも不可解で、昔から我れと我身が分らないと申して居る位であります。自分のことを仔細に反省して見ましても、或時は君子の如く、或時は小人の如くであります。それ故に支那人に対して、彼等は仁義忠孝を口にするが、その行ふところは全くその反対だなどと申して、ただ彼等の短所欠点だけを挙げて、したり顔することは、慎まねばならぬと存じます。例へば支那人を動かすのには、金か拳固か、この二つのほかに途がないとよく言はれて居りますが、これは遺憾ながら直ちに吾々の同胞にも加へらるべき非難で、黄金にも誘惑されず権力にも屈服しない毅然たる大丈夫は、日本人の間にも沢山は居らぬやうに思はれます。かやうな次第で吾々は個々の言行に現はれたところだけを見て、支那人の本質を掴まうとしてはなりませぬ。独り支那民族と言はず、一切の国民または個人の本質は、その魂の奥深く流れる精神、その最も尊ぶところのもの、その最高の価値を置くところのもの、一言で申せばその志すところ、即ちその理想とするところを明かにして、然る後に初めて正しく把握し得ると信じます。

さて支那民族の理想、随つてその本質を知るためには、経史の研究が何よりも必要となつて来るのであります。経書即ち儒教の教典に説かれて居る教は、支那の国民哲学として、長く支那人の公私一切の生活の規範となつて来たものであり、これを研究することによつて、吾々は宗教・道徳・政治に関する支那の正統思想、その至深の要求、その最高の理想を知ることが出来ます」

大川周明は東洋哲学と西洋哲学の違いを次のように指摘している。

「……宇宙を生命ある統一体として把握する東洋精神は、神と人とを峻別し自然を生命なきものとして存在論に哲学の主力を注ぐ西洋の主張と、著しい対照を示して居ります。東洋は、神的なるものと人間的なるもの、個人の生命と宇宙の生命、本体と現象、過去と現在、此岸と彼岸との間に、本質的なる対立または差異を認めないのであります。色即是空・空即是色・色不異空・空不異色であります。このことは欧羅巴人からは非論理的・非合理的と思はれて居りますが、それは東洋の一元論的・汎神論的世界観から流れ出る生命感情の自然の発露であります。それは西洋の分別的・特殊化的なる精神と明かなる対照をなすものであります。典型的なる欧羅巴精神は、抽象し、分析し、その注意を個々のもの及び異れるものに向け、然る後に個別的研究の結果を分類し、これを論理的体系に組織するのであります。東洋に於ける対立と差異とを認めながらも、一切の存在は其の至深の奥底に於て相結んで居り、且つ宇宙を以て一切を支配する力によつて生命を与へられて居る統一体として観察し、これを合理的方法によらず、経験によつて内面的に把握せんとするのであります。西洋は宇宙に於ける諸々の力の対立や矛盾に力点を置き、個々別々の具体的なる姿を深く掘り下げようとするのに対し、東洋は諸々の力の均衡と調和とを尊重するのであります」(『新東洋精神』)

大川周明は、日本がアジア諸国に対して主人のような態度で臨むことも戒めていた。

「アジアは二重の意味において覚醒せねばならぬ。アジアの覚醒は、同時に精神的でありかつ物質的であらねばならぬ。組織と統一とを与えることによって、日本はアジアを覚醒せしめねばならぬ。

政治的・経済的組織を与えるための第一の条件は、日本がアジア諸国に対して主人たる如き態度は捨てて同盟者たる態度を取ることである。日本は同胞として彼らと相交わり之を奴隷視してはならぬ。而して現に奴隷の境遇に置かれつつある者には、吾らの同胞たらしめるために、先ず之に自由を与えねばならぬ。アジアのうちに奴隷の国ある間は、他のアジア諸国も決して真に自由の国ではない。アジアのうちに軽蔑を受ける国ある間は、他のアジア諸国も決して尊敬を博し得ない」(『新亜細亜』昭和十六年二月)

大川周明は、昭和十五年十一月には、南方進出においても覇道に陥ってはならないと警告するようになっていた。例えば、彼は次のように述べている。

「日本の南方への進出は、単に母国の戦敗によって微力となれる従来の支配階級に対し、吾国に有利なる協商や条約を強要することを目的としたり、またはこの地域における新支配者として日本を登場せしめんとする如き意図の下に行われてはならぬ。もし日本が、単に自己の経済機構を英米依存の体系より脱却せしむる必要からのみ南方への進出を画策するならば、恐らく土着の民衆はここに危険なる新侵略者を見出だし、旧来の統治者との共同戦線を以て対抗し来る危険性がある」(『新亜細亜』)

戦後の歴史観では、大川周明は一貫して日本政府の大東亜共栄圏を擁護し、日本の侵略に加担した人物という烙印を押されたが、大川は日米開戦を前に対アジア認識を変え、同時に日本政府に対しても鋭い批判をするようになっていた。

例えば、昭和十六(一九四一)年四月の「厳粛なる反省」においては、次のように書いている。

「支那事変は、亜細亜復興を理想とし、東亜新秩序建設のための戦なるに拘らず、最も悲しむべき事実は、独り支那多数の民衆のみならず、概して亜細亜諸国が吾国に対して反感を抱きつつある一事である。(中略)彼等の或者は、日本を以て彼等の現在の白色主人と択ぶ所なき者と考へ、甚しきは一層好ましからぬものとさへ恐れて居る。この誤解は何処から来るか。(中略)日本白身に、斯かる根強き誤解を招く行動は無いか、また無かったか。日本の重大なる使命を誠実に自覚する者はこの非常の時期に於て厳粛深刻に反省せねばならぬ」(『新亜細亜』)

寛政の時代、尊号宣言運動に挺身していた高山彦九郎や唐崎赤斎は、久留米の同志と連携していた。久留米には赤斎らと同門の崎門学派が存在したからである。その一人が不破守直の門人有馬主膳守居だ。有馬の別荘の茶室「即似庵」こそ、尊号宣下運動に関する密議の舞台の一つとなった場所である。三上卓先生は『高山彦九郎』で次のように書いている。

「主膳此地に雅客を延いて会談の場所とし……筑後闇斎学派の頭梁たるの観あり、一大老楠の下大義名分の講明に務め、後半世紀に及んで其孫主膳(守善)遂に真木和泉等を庇護し、此別墅を中心として尊攘の大義を首唱せしめるに至つたのである。此庵も亦、九州の望楠軒と称するに足り、主人守居も亦これ筑後初期勤王党の首領と称すべきであらう」

即似庵の存在は、久留米市史編さん委員会編『目で見る久留米の歴史 : 市制九〇周年記念』(久留米市、昭和五十四年)でも裏付けられる。

同書には即似庵の写真が掲載され、「高山が親しく出入した家老有馬主膳の東櫛原別荘内の茶室。設計は江戸の川上不白」と説明されている。なお。同書によると、即似庵は篠山町稲次家に移された。

『維新と興亜』編集長・坪内隆彦の「維新と興亜」実践へのノート