神道霊学中興の祖

京都に滞在していた天保14(1843)年、21歳のとき、狐憑きの少女に会い、憑霊状態で和歌を詠むのに衝撃を受け、霊学研究に入ったという。この「和歌を詠む」という点が、極めて重要なのではなかろうか。彼は、歌の機能に対する特別な思いを抱くようになったに違いないからである。 本田の思想は、近代の古神道霊学の源流の一つとして位置づけられる。それは、長沢雄楯、副島種臣らに継承されたほか、出口王仁三郎、友清歓真、荒深道斉ら、著名な古神道家にも大きな影響を与えている。 |

本田は、安政3(1856)年に神懸りに36法あることを悟っている(『本田親徳全集』山雅房、1976年、572頁)。ちょうどこの頃、彼は神祇伯白川家の最後の塾頭だった高浜清七郎と交流していた(前掲、577頁)。高浜は、門外不出の伯家神事秘法を体得していた(前掲、587頁)。

自ら古神道霊学の復興に乗り出していった本田は、決して非科学的な迷信に惑わされていたわけではない。友清は、本田を次のように評価している。

「世の中の一部には本田先生を目して各方面に迷信の種を蒔かれた人のやうに誤解して居る人があるらしいが、事実は其の反対で一生を迷信打破のためにさゝげられた御方である。世間多くの神懸かりめいたものの大部分が甚だ低級な妖魅の作用なることを各方面から詳細に研究して世人の蒙を啓かれ、同時に至厳なる帰神法の存在を実証的に説明することに努力せられたもので、欧米の心霊科学なども輸入せられて居らぬ幕末頃から明治20年頃までの御尽力といふものは非常なものであつた。」(『友清歓真全集 第4巻』638頁)。

本田が残した膨大な著作は、いくつかに分類することができる。本田の直弟子の鈴木廣道の孫、鈴木重道氏は、『産土百首』、『霊魂百首』が序論、『古事記神理解』と『難古事記』が本論、『道之大原』が結論、そして『道之大原』を解説したのが『真道問対』だと位置づけている(『本田親徳全集』584頁)。

『難古事記』をはじめ、本田の著作は平田篤胤らの国学者に対する厳しい批判を含んでいたために、弟子たちは意識的にそれらを公開することを控えていた。これが、本田の思想の普及を妨げていた理由の一つである。しかし、本田は平田を否定したばかりではなく、平田から多くを学びとっていた。平田を乗り越えようと努力することによって、自らの古神道霊学の境地を切り開こうとしたのではないか。

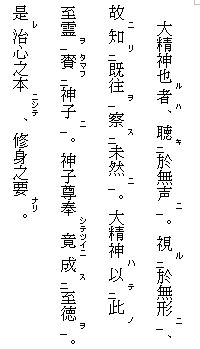

産土神の解明

| 産土神や一霊四魂論は、本田霊学の基本的な概念である。産土神とは、産土(生まれた土地)を守護する神のことである。本田は産土神に関する理論を和歌に詠み、『産土百首』としてまとめるとともに、『産土神徳講義』を著わしている。同書で本田は、それぞれの土地の恵みによって生きていることを次のような強調している。 「眼前ニ老若男女ノ日々目撃スル所ヲ以テ之ヲ云ハンニ、其ノ遠祖ノ代ヨリシテ其ノ土ヲ踏ミ其ノ水ヲ飲ミ、其ノ地ノ五穀ヲ食ヒ、其ノ地上ニ家居シ、其ノ竹木ヲ用ヒ、其ノ金石其ノ珠玉、其ノ布帛、其ノ言語、其ノ里風、其ノ気候、其ノ器械、其ノしゅ(「禾」に「朱」)、其ノ魚鳥、其ノ海藻野菜、其ノ大気、其ノ雨露云々ヲ、朝夕資用スル物品悉ク産業土神ノ賜ニアラザルナシ」(『産土神徳講義(上)』11頁)。 産土神に関する本田の業績について、鈴木重道氏は「産土信仰の解明は本田先生の皇学の門であると同時に日本人の正しい神社信仰の入口であると私は考えている。従来の人格的にのみ解釈した神の存在に対して、もつと広い大きな視野を与え、雄大な宇宙の神秘と生命のつながりを拓き、科学的な頭脳に教育せられた現代人にも首肯し身に迫る信仰として受取らせる処に先生の皇学皇道の真髄がある」と指摘している(『本田親徳全集』581頁)。 本田は『道之大原』において、次のように万物が神(大精神)から発していることを強調している。 「人心也は大精神の分派。故に生無く死無く之れが制御する所たり。而して今時太陽大地大陰及び人魂を以て各位の守神と為す。悉く皆神府を無みするの説。信従す可らず」(前掲、36頁)、「心を尊び体を卑むは善を為すの本。体を尊び心を卑むは悪を成すの始。故に曰く善は天下の公共する所、悪は一人の私有する所」(同38頁)、「萬物の精神亦た神の賦与する所。然りと雖も其の受くる所に尊あり卑あり大あり小あり。故に各々善あり悪あり賢あり愚あり。その千変万化究尽するところ無きが如し。大なる哉大精神の用」(同40頁)。  |

霊、力、体によって万物は生成

本田はまた、「神は自ら万物の始祖を造る、誰か各祖と形体同じからざる者ぞ。子承孫継の理を知れば則ち我体は父祖の遺体にして子孫は我の後身たるを知る。四海同胞、神人一系、身体髪膚の重んぜざる可からざる所以なり(神自造万物之始祖誰不与各祖形体同者、知子承孫継之理則知我体為父祖之遺体而子孫為我後身、四海同胞神人一系身体髪膚之所以不可不重也)」と説いている(『真道問対』鈴木重道『本田親徳全集』51~52頁)。

続けて本田は、「唯体は霊ありて用と為る。而して霊也は自己力徳の取る所にして父祖の譲る所に非ざるなり(唯体也者有霊為用而霊也者自己力徳之所取而非父祖所譲也)」とする(『真道問対』『本田親徳全集』51~52頁)。本田は、「体」として剛体、柔体、流体の3つを挙げ、これを三元とする。

さらに、本田は「霊」の働きに「力」が伴って万物が生成するとした。本田の高弟副島種臣の質問に答えるという形式の『真道問対』には、次のようにある。

問者副島種臣『霊、力同一乎。』

対者本田親徳『霊には力無く、力には霊無し。霊、力相応じて、而して神と為り物と為るを得る也。』 本田は、「力」として動、静、引、弛、凝、解、分、合の八つを挙げ、これを八力とする(「真道問対」『本田親徳全集』47頁)。つまり、本田の古神道霊学は、次のように「霊」、「力」、「体」の三大要素によって、万物の生成が起こるとしている。

「神の黙示は則ち吾俯仰観察する宇宙の霊力体の三大を以てす

一、天地の具象を観察して真神の体を思考すべし

一、万有の運化の毫差なきを以て真神の力を思考すべし

一、活物の心性を覚悟し真神の霊魂を思考すべし」

古神道では、天上から下された四魂を一霊が統括して人体に宿り、霊止(ひと)になるという。四魂とは、荒魂・和魂・幸魂・奇魂である。荒魂は勇魂、和魂は親魂、幸魂は愛魂、奇魂は智魂であり、また本田は、荒=「進」、「果」、和=「平」、「交」、幸=「益」、「育」、奇=「巧」、「察」とも述べている。本田は、善を行なえば魂量は増え、悪を行なえば魂量は減るとした。

なお、本田の『霊魂百首』は、一霊四魂とその働きを和歌に詠んだものである。

『古事記神理解』と『難古事記』は、鈴木重道氏が本田の古神道霊学の本論と位置づけた著作だが、まず『古事記神理解』は、本田の古神道霊学独自の古事記解釈で、一霊四魂、三元八力等の論が展開されている。『難古事記』は、和歌300首を詠み、それに古事記の文章を添えて解説を加えたものである。

鎮魂と帰神

鎮魂と太占との間にも、密接な関係がある。古代史の大家、三品彰英は布刀御幣(ふとみてぐら)、太詔戸言(ふとのりと)、太占(ふとまに)などに冠せられている「フト」は、単なる美称ではなく、神霊の来臨に関わる語と解すべきだと唱えている(岩田勝「『審神者』考」82頁)。 |

さて、本田が弟子の鈴木廣道に伝授した、鎮魂法の「先清浄式」は次の通りである。

次ニ 十種十柱神名奉称ナリ

次ニ 恐クモ某今般鎮魂神業ヲ奉行ニ因テ神代ノ任々平久御受令聞食ト恐美々々毛白須

次ニ 鎮魂及神乃ヘシ術ナレハ鎮里給ヘ霊主神

次ニ 十度普留霊乃奇支鎮魂ニ鎮里賜ヘ天地神

(此神名ハ随意ナリ)

次ニ 三産霊神ヲ一心ニ祈里幽山貫徹ノ加持ヲ冥中ニ行フ。(口伝)

但玉石ニ鎮ムルニ前以テ其目方見置ク可シ。

一 生産霊ノ鎮ル時ハ前ヨリ軽クナル

一 足産霊ノ鎮ル時ハ前ト平均ナリ

一 玉留産霊ノ鎮ル時ハ前ヨリ重クナル

右何レノ神鎮リテモ同断也。

右鈴木廣道ニ伝授ス

明治二十年五月五日 本田九郎 花押(『鎮魂法』鈴木重道『本田親徳全集』364~365頁)。

浄心が要

本田は、「霊学の要は浄心にあり」とした。友清歓真は、この一見当然すぎる「浄心」の重要性を強調し、「浄心は霊学に入る最初の灌頂壇なると同時に秘中の秘たる最奥の殿堂たり」と書き(友清歓真「洗心鈔」『友清歓真全集 第1巻』288頁)、大塩中斎の『洗心洞箚記』の一説を引いている。友清は、大塩について「其の太虚(大直霊)を説き、帰太虚(鎮魂)を痛論せらるゝ処、世の俗儒と同じからず」と評している(『友清歓真全集 第1巻』289頁)。

ちなみに、独自の心霊術を編み出した松原皎月(剛)もまた、本田から大きな影響を受けていた。

松原の出自にははっきりしない部分が少なくないが、彼は姫路を拠点とし、すでに15、16歳の頃から全国の心霊学者や霊術家らの門を叩いては、試合問答を挑んでいたとされる。昭和4年新春に行われた投票で、帝国心霊研究会会長の桑田欣児とともに全国新興精神療法家番付の横綱に選ばれている。

彼が創設した心霊術団体「洗心会」の名は、まさに浄心を要とする本田の思想の継承を象徴している。洗心会は、昭和3年頃には、会員には『霊術講座』書3巻(「催眠術講義」「精神感応術講義」「精神療法講義」)が頒布していた。当時、『精神界』、『心霊医学』等の雑誌が、洗心会の活動を好意的に紹介していた(松原皎月『神伝霊学奥義 新装復刻版』八幡書店、2002年、17頁)。昭和7年第9巻第5号から、機関誌のタイトルも『霊の導き』から『洗心』と改められている。

形象法としての亀卜

さて、本田は、太占として次の3大法を掲げた。

○形象法。天地風雲其他一切万ノ形ヲ観ジテ判決ス。

鹿卜、亀卜、其他足占米占義占、法異ナリト雖モ皆之形象法ノ属トス

○音声法。雷雨其他万物ノ音声ニ聴テ判決ス。

辻占、謡占、語声等一切音声法ニ属ス。

○算数法。天数一ヨリ十ニ至リ経緯ノ数理ニ依テ判決ス。

故ニ是ノ如キ法悉ク皆算数法ニ属ス。

以上ハ現世ノ法ニナシテ神界ニテハ無形ニ観ジ無声ニ聴ク無数ニ算ヘ給フ。故ニ現世ノ法トハ格別ナルヲ知ルベシ(『本田親徳全集』369~370頁)。

まず、「形象法」について見てみたい。注目したいのは、本田が「形象法」を支える鹿卜や亀卜に精通していたことである。鹿卜は鹿の肩胛骨を、鹿卜は亀の甲羅を焼き、ひび割れの形から、神意を占う。中国では紀元前3000年頃から卜骨を用いた占いが始まり、殷時代(前1600年頃~前1050年頃)に最も盛んに行われていたとされている。日本には対馬を経て伝来したと考えられている。『延喜式』によると、亀卜に従事した卜部について対馬10人、壱岐5人、伊豆5人と記されている。

明治初めまで旧対馬藩の公式行事とされ、藩の政治動向などにも大きな影響を与えたという。今も、対馬市厳原町豆酘の雷神社では、「亀卜神事」が行われている。神事を世襲してきた岩佐家の69代目当主岩佐教治氏と地区住民によって伝承されている(『西日本新聞』2005年2月12日付朝刊)。

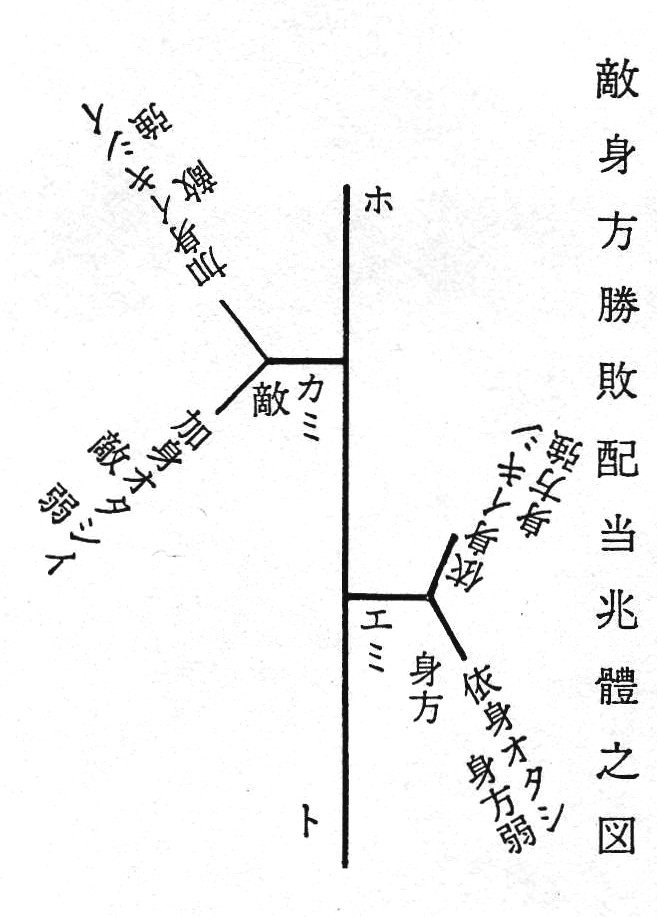

さて、本田は友人でもあった大畑春国の『亀卜雑記』から大きな影響を受けていた。大畑は大国隆正の門人であり、祝詞に対応した区象(![]() )に基づく、独自の理論を発展させていた。大国は、区象にトホカミヱミタメ(吐普加身依身多女)の「ト」、「ホ」、「カミ」、「ヱミ」、「タメ」を対応させ、例えば次のように述べている。

)に基づく、独自の理論を発展させていた。大国は、区象にトホカミヱミタメ(吐普加身依身多女)の「ト」、「ホ」、「カミ」、「ヱミ」、「タメ」を対応させ、例えば次のように述べている。

「『ト』を地とし、『ホ』を日とし、『カミ』を神とし、『ヱミ』を人とし、『タメ』を物とす」(『本学挙要 上』(『日本思想体系 50』岩波書店、1973年)411頁)。

| 大畑は、亀卜の研究を進め、独自の区象論を考案している。『亀卜雑記』には、右のような図が載っている。本田は、こうした大畑の研究から着想を得ていたのである。本田は、『難古事記』において、次のように述べている。 「吾友大畑春ナルモノ、此ノ卜ノ廃シタルコトヲ憤歎シ、一生涯ノ力を尽シ草野ノ間ヲ奔走シテ、竟ニ六十余種ノ卜書ヲ集メ得タリ。其ノ死ニ臨ミテ予ニ其ノ書ヲ授ケテ卜法ヲ世ニ拡充セムコトヲ依頼ス。故ニ至急ノ旅行トイヘドモ此ノ書ヲ携帯シテ懇願ノ人々ニ授ケザルコトナシ。患フル処ハ唯其ノ人物ノ霊魂ノ好悪而已懇願スル人トイヘドモ其ノ心裏ヲ洞察セザレバ授ケザルナリ。是神機ヲ洩ラスノ恐レアレバ也」(『難古事記』(巻6)、222頁)。友清によれば、本田は春国の書いた直筆の『太占考』二冊をいつも所持していた(友清九吾『鎮魂帰神の極意』汲古書屋、1920年、14頁)。   |

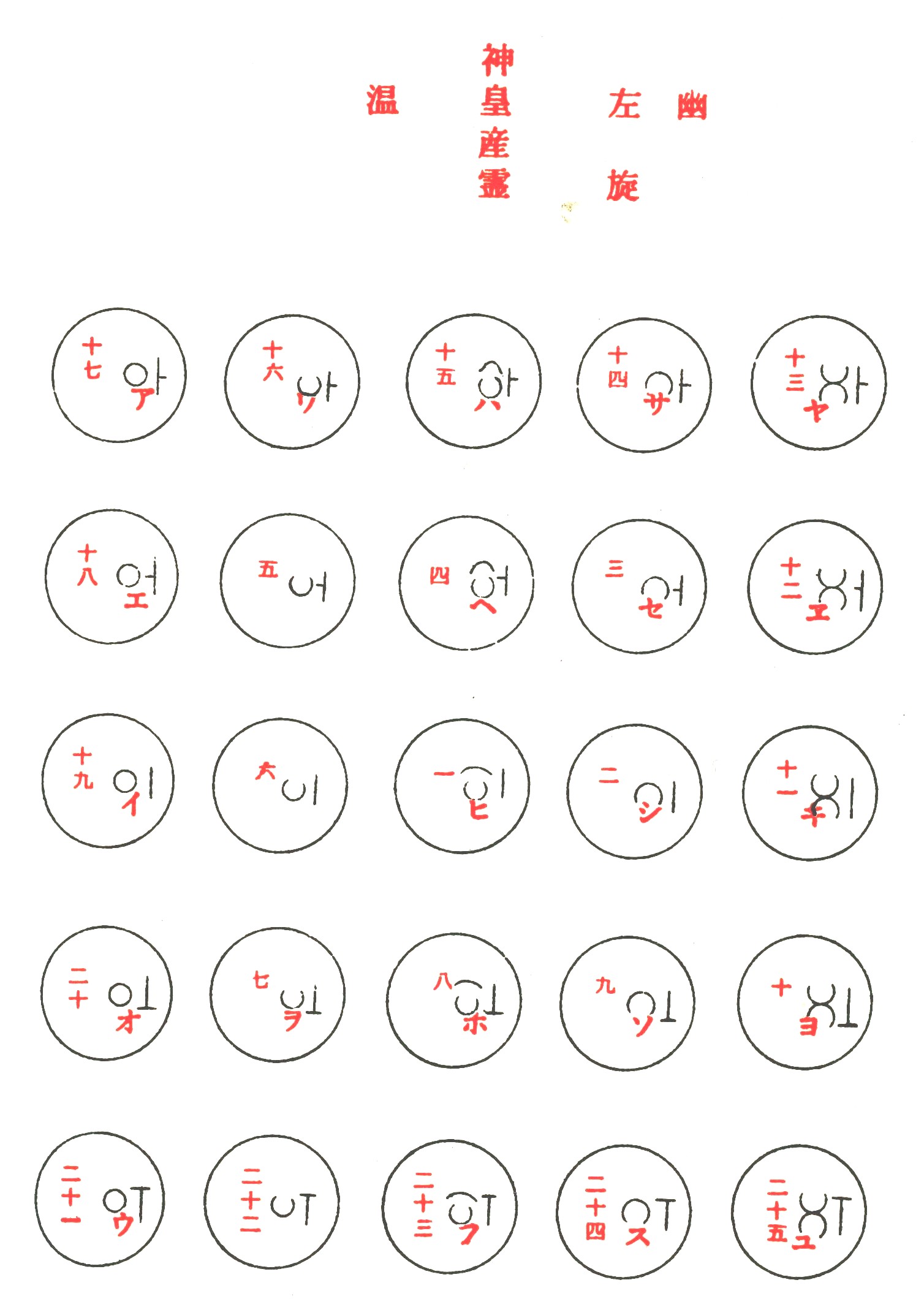

阿比留文字

本田の亀卜への関心は、神代文字への関心と繋がっている。例えば、『道之大原』でも、「メカシヒ」、「ラシヒ」という言葉が神代文字で書かれている。これらは、対馬の旧家阿比留家に伝わる日文(阿比留文字)である。

この阿比留文字に関して、神代文字の存在を主張した平田篤胤は、「此文を、熟々視れば、太兆の験形(シルシカタ)を字源として、製れりと見ゆるに、その太兆の卜事は、卜部ノ遠祖、天ノ思兼ノ命の始め給へる業なればなり」(『神字日文伝 上巻』15頁(『新修平田篤胤全集 第15巻』名著出版、1977年、195頁))と書いている。

ちなみに、平田は『古史徴開題記』で神代文字の存在を唱え、『神字日文伝』で日本各地の古社、神庫などに伝わる神代文字を収集した。平田が信頼に足る神代文字だとした阿比留文字は、5つの母音(アイウエオ)と10の父音(アカサタナハマヤラワ)との組合せを示したものである(父音は父声とも呼ばれる)。父音とは、「母音と配合して、子音をつくる一種の音」(大宮宗司編纂『日本辞林』(明治26年刊)である。吾郷清彦氏は、「母音字と父音字とが化学的結合をなし子音字を構成すると述べている(吾郷清彦『日本神代文字研究原典』233頁)。

この母音、父音は、それぞれ五元、十兆と呼ばれ、神考木(かんさぎ)という占いに用いられた。神考木は、男木と呼ばれる五角柱と女木と呼ばれる十角柱を用いる。男木の各面には五元を、女木の各面には十兆を記す。

まず、男木を手の中に入れて、

「ウラトヘバ、カミノミタマノ、アモリマシ、シラジナシラス、カミノマニマニ」

と唱えて、男木を転がし、次に女木を手の中に入れて、

「カミウラノ、ミワザカシコミ、スガカミノ、ミムネニトヘバ、タガフコトナシ」

と唱えて、女木を転がす。

そして、男木、女木それぞれの上に現われた文字を結合させて、文字を作り、それぞれの持つ意味から吉凶を占う。これらは、松原の『神伝霊学奥義』に詳しく記されている。

神代文字論争

ところで、神代文字の存在については長い論争が続いている。平田篤胤だけでなく、佐藤信淵、鶴峯戊申、落合直澄、矢野玄道らは神代文字の存在を主張した。これに対して、貝原益軒、太宰春臺、賀茂眞淵、本居宣長、伴信友らは、神代文字の存在を否定する立場をとった。

また、戦後においては、国語学者の山田孝雄が、『所謂神代文字の論』(1953年)で神代文字が後代の偽作であると主張した。その論拠の一つが、奈良時代以前の日本語には、50音以上の数の音があったことである。同様に狩野亭吉、橋本進吉、大野晋氏らも神代文字を否定した。

橋本が打ち立てた学説「上代特殊仮名遣」(万葉時代の母音の数は現代の5母音とは違い、イ・エ・オには2通りあって、都合8つあり、結果的に音節の数は87あった)は、特に強固だった。ところが1975年3月、松本克己氏が「古代日本語母音組織考――内的再建の試み――」を発表( 『金沢大学法文学部論集 文学編』22号、1995年に『古代日本語母音論――上代特殊仮名遣の再解釈』(ひつじ書房)として刊行)、橋本学説に正面から挑んだ。言語学の権威・服部四郎は、松本氏の研究について、「50年に1度の、画期的な業績」と絶賛している。

松本氏は、奈良時代以前にも、オ列については、二種類の違った母音が存在したという形跡は全くなく、5母音であった。日本語を中国語の表記法(漢字)で写したために、音韻的には意味のない変異音まで書き分けたに過ぎないと主張したのである(岡本健一「上代特殊仮名遣論争」『毎日新聞』1995年6月2日、9日付夕刊)。

一方、松本論文の半年後には、森重敏氏が「上代特殊仮名遣とは何か」(『萬葉』89号、1975年9月)で、平安時代に入ってから、万葉仮名という記録法から音韻的な仮名文字に移ったのだから、8母音の論証は、覆されるべきだとした。

神代文字はハングルを模倣して作られたという主張は、依然として続いている。阿比留文字がハングルと似ていることは間違いない。しかも、対馬と朝鮮半島は地理的にも極めて近い。ただし、これによって、阿比留文字がハングルをもとに作り出されたと断定することはできないのではなかろうか。逆の可能性も否定はできないはずである。

形と音の連動

占いの方法として、形象法とともに音声法と算数法を重視していた本田は、目に見える「形」と目には見えない「音」の連動に気づいていたのではなかろうか。彼は、次のように書いている。

「春国ガ得識シタルハ形象之卜法ナリ。予此ノ書ヲ授カリシヨリ神慮ニ問ヒ私意ニ求メ発明シタルハ音義ノ卜法ナリ。形象法ハ顕ニ属シ、音声法ハ幽ニ属ス。後世コレヲ混同スルコト無カル可シ」(難古事記(巻六)『全集』222頁)。

これは、平田が『古史本辞経』において書いた次のような言葉にも通じている。

「さて言語は、声音より起ること素(モトヨリ)にて、其の五十連(イツラ)の声音に、各々自然に意(ココロ)あり。象あり、形あり。其の人の世に経る。事わざ繁き物なれば、見る物聞く物につけて、情(ココロ)その中に動きて、其の声種々に発る。然るに物有れば必ず象あり。象有れば必ず目に映る。目に映れば必ず情に思ふ。情に思へば必ず声に出づ。其声や、必ず其の見る物の形象に因りて、其の形象なる声あり。此を音象といふ」(『古史本辞経 巻之二』10頁(平田篤胤全集刊行会編『新修平田篤胤全集 第7巻』名著出版、1977年、488頁))。

本田の着想は、次に掲げる空海の『声字実相義』の言葉にも通じる。

五大皆有響 十界具言語 (五大[地、水、火、風、空]、みな響あり。十界言語を具す)

六塵悉文字 法身是実相 (六塵[色、声、香、味、触、法]は、悉く文字。法身は是れ実相)

音による占いを重視した本田は、古神道伝統の言霊思想を継承していたのである。例えば本田は「朝暮神前ニテ唱言」として、「ヒフミヨイムナヤコト モチロ ラネシキル ユヰツ ワヌソヲ タハクメカ ウオヱニサリヘテノマスアセエホレケ」という詞を用いた(『本田親徳全集』360頁)。47音で構成されるこの詞は「ヒフミの祓詞」と呼ばれ、トホカミエミタメと並ぶ古神道の代表的な祓詞である。

天津祝詞の太祝詞事は、物部古神道において継承され、やがて物部の末裔から神祇伯白川家に継承されたとされる。

もともとは、天照大御神が天の岩戸に身を隠したとき、帰神法の祖とされる天鈿女命が神舞を舞いつつ、この神歌を謡ったと古伝にある(『古神道の本』114頁)。神楽舞「天の数唄」の冒頭も「ヒフミヨイムナヤコト モチロ」となっている。

荒深道斉の「ヒフミの摂理」

ヒフミの祓詞に象徴される本田の言霊思想は、荒深道斉にも継承され、独自の発展を遂げた。荒深は明治4(1871)年、岐阜県山県郡中洞村に生まれ、21歳のときに神道家を志して上京した。神宮教校に入ったものの、貧窮のため退学を余儀なくされ、25歳で東京瓦斯紡績会社に入社した。52歳のとき、大病を患い退社している。

大病の直後であろうか、大正11(1922)年、荒深は霧島山の温泉滞在中に、霊異現象を体験、それ以降霊異現象が相次ぐようになったとされる。友清歓真の書物を学び、大正13(1925)年には長沢雄楯の高弟、若林耕七と出会っている。さらに、昭和2(1927)年には浅野和三郎が審神者となって、荒深に鎮魂帰神を行った。これらの過程は、『霊素発揮』(昭和5年刊)に記されている。昭和3(1928)年には、純正真道研究会を組織している(後に「道ひらき」に発展)。

荒深は、ヒフミの祓詞のすべての文字が、人類と人物の生成化育を示しているとした(「ヒフミの摂理」)。一例を示すと次の通りである。

「ヒ」

兆し。まだ、エネルギー・光・原子・引力・磁気・電気などが発現していない状態。カオス。

「フ」

宇宙が原子核一個ぐらい凝縮されている状態から、それが急速に膨張して爆発するまでの言霊。

「ミ」

その百分の一秒後、物質を構成する基本的なものであ光子・電子・陽電子、ニュートリノなどが発生する現象を示す言霊。

「ヨ」

安定した原子が生まれた様相。宇宙の晴れ上がり現象をいう言霊。

「イ」

銀河や星が形成され、太陽や太陽系の惑星などが発現を示した言霊。

「ム」

地球造成・造山現象と最初の生物(原核・真核生物・ラン藻類)の発生を示す。

「ナ」

魚・両棲類・爬虫類・原生シダ・樹木状シダ類(石炭のもと)発生を示す言霊。

「ヤ」

鳥類・哺乳類などが整い、世界に拡散したことをいう言霊。

「コ」

大地・岩石・草木・根菜・雑穀植物・果樹などが整い、人間の霊種(チタネ)が降下するための準備期を示す言霊。

「ト」

すべての作業が終了し、人間が誕生したことを示す言霊(『隠された言霊の神秘』73~74頁)

ヒフミの祓詞と並ぶ古神道の祓詞に、トホカミエミタメである。トホカミエミタメ(吐普加身依身多女)もまたは、神祇伯白川家において継承された。やがてその行法は、井上正鐵は禊教や鬼倉足日公らに継承された。

友清歓真と神道天行居

本田の音声法は、弟子の佐曽利清によって音霊法としてさらに発展した。佐曽利は、「時計の音を聴くといふ卑俗簡易の法をもつて、明治二十年代以後に於て幾千人といふ人々の病苦を実際に救」った(『友清歓真全集 第8巻』834頁)。

佐曽利の音霊法を受け継いだのが、友清歓真である。友清は、さらに音霊と笑い、音霊と岩戸開きとを関連づけようとした。笑いとは、それ自体、音霊法の修法だし、「笑いには清めの力がある」と力説した。友清は、「地上を喜びの笑ひに満たすことが政治や宗教の至極の理想である」、「笑わぬ善人よりもよく笑う悪人と友人になりたい」と述べている(『記号と言霊』246~248頁)。

大正7(1918)年に大本教(現大本)に入信し、『神霊界』で健筆を揮う。しかし、翌大正8(1919)年には大本教を離脱している。そんな彼が接触した相手が、本田の高弟、長沢雄楯であった。  |

さて、長沢と出会ってまもなく、友清は『鎮魂帰神の原理及び応用』を発表、大正9(1920)年には実践団体として格神会を組織している。これが、神道天行居の前身である。大正10(1921)年には天行居を組織したが、彼はさらに秘伝の修得に強い意欲を持っていた。まず、宮地水位の神仙道を研究した。さらに、友清が修得を目指したのが太古神法(神伝神法)である。太古神法の詳細は明らかではないが、神殿の床下に埋める太古から伝えられた「御霊代」の製法・祭祀に関する秘伝とされている(『日本神人伝』70~71頁)。友清は、太古神法を伝授されていた紀州の神人・沖楠五郎から継承した堀天竜斎から、その奥義を授けられた(『神道古義』)。

こうして、友清は本田の鎮魂帰神法、宮地神仙道、太古神法を統合し、独自の霊学を確立するのである。そして昭和2(1927)年11月、彼は山口県熊毛郡田布施町の石城山に登り、山上の天啓を拝受、神道天行居を創設した。同時に、彼は近い将来に勃発する大戦争の際、日本の霊的国防の参謀本部ともいうべきものを石城山に置くと宣言している。これが、霊的国防論の発端である。

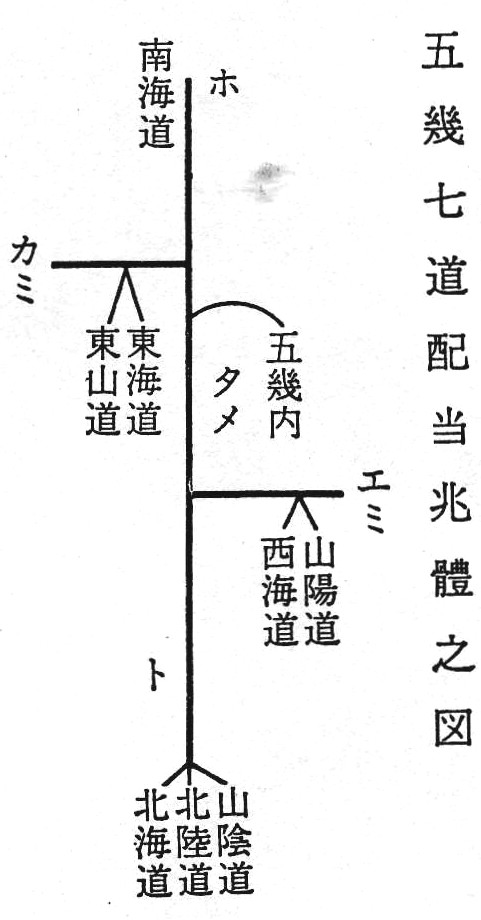

声音卜原図に示された形・音・数の連動

さて、本田は形と音の連動に注目していただけでなく、さらに数との連動を考えていた。

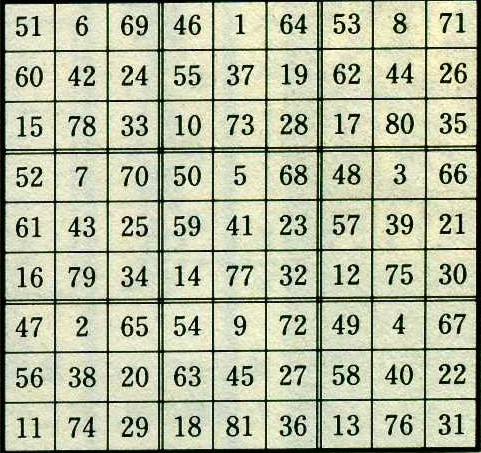

ピュタゴラスが万物の根源は「数」だと喝破したように、本田ら古神道霊学の継承者たちは、言霊とともに数霊を重視していたのである。次のように、縦・横・斜め、どちらの方向からでも、その数字の和が同じになるように配置された魔方陣が基本形である。

4 9 2

3 5 7

8 1 6

縦・横・斜めどの方向から加えても「15」となている。魔方陣は、中国の洛書(神亀)に象徴にも見られる。

| 本田の着想を発展させた友清は、独自の数霊理論を元数盤として構築した。右の図の通り、全盤の中心に41の数霊があり、八方の隅に1、71、21…という1を帯びた数霊を配し、全体を統括している。図を9つの霊界に分けると、一霊界は縦・横・斜めのどの方向の和も111となり、二霊界は114、三霊界は117、四霊界は120、五霊界は123、六霊界は126、七霊界は129、八霊界は132、九霊界は135となり、造化三神の数霊である3の差がある。 また、この数字を霊界ごとの縦・横・斜めの並びにそって足すと、どの総和も369となる。当時に、元数盤全体の縦・横・斜め各9段の数の合計も369となっている。   |