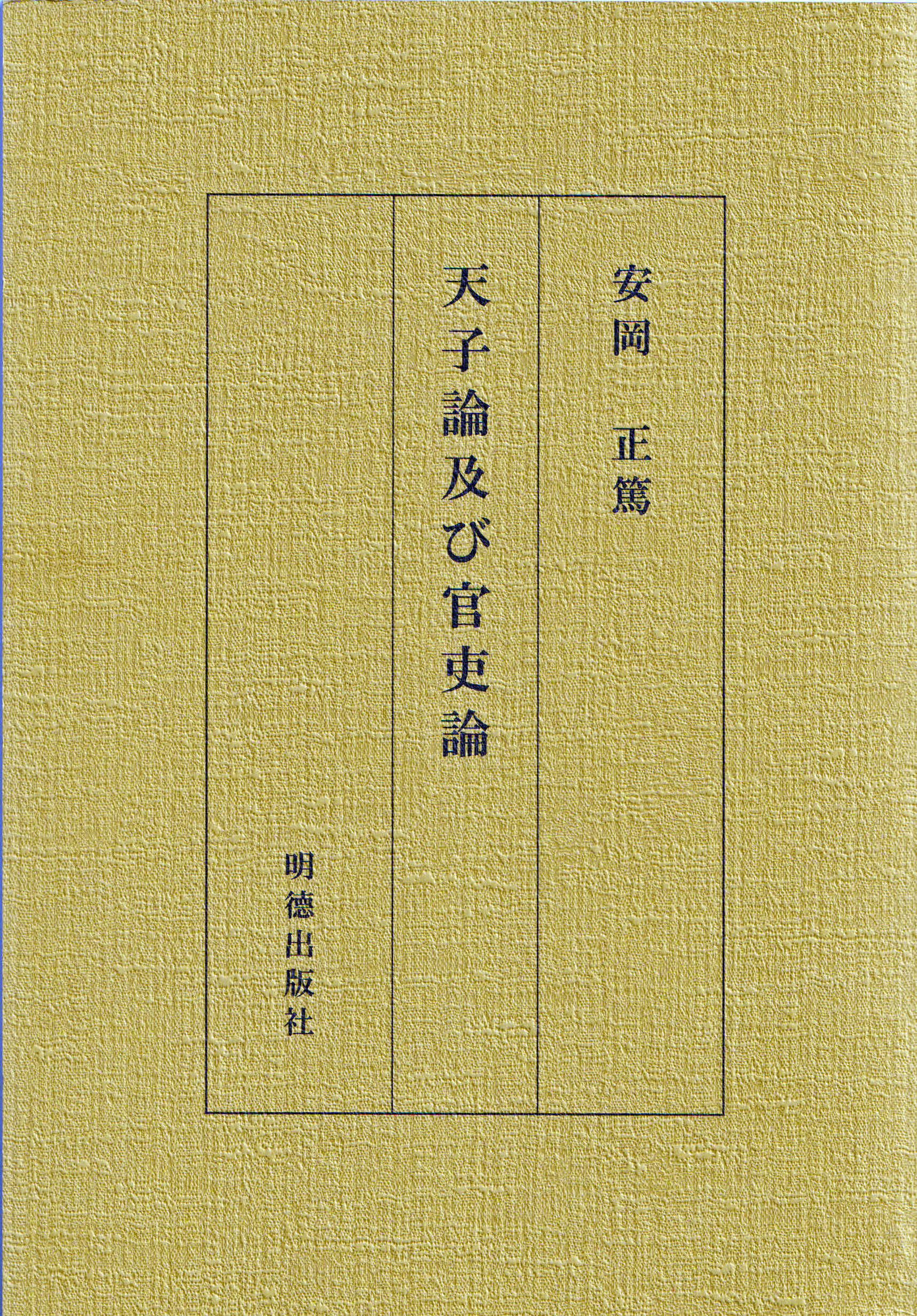

官吏のあるべき姿とは何か。近年はこうした議論さえ起こってこないが、安岡正篤は大正十二年六月に『天子論及び官吏論』を著し、次のように官吏の本質を論じた上で、当時の「官吏道の頽廃」を厳しく批判していた。

〈すべて官なるものが……人心の主とする所である。国民の政治意識の具体的表現である。故に官の道徳的意義より観れば、天子も官吏もその本質を同じくするものといわねばならない。黄宗義も官吏は「分身の君」でなければならぬといっておる。彼の説によれば、生民の繁栄と共に、国家統治の内容は無限に複雑であって、到底一人を以て治めることが出来ない。そこで百官を置いてこれを分治し、君主がこれを総括するのである。故に官吏の出でて仕えるのは天下のためにするので、君一人の私事を弁ずるのではない。万民のために働くので君主一家の私用を勤めるのではない。しかるに後世はこの臣道を誤って、官吏は君のために設置せられたものであり、君の委任に由って、君のために天下を治める、君の官吏であると考えるように為った。その所謂君も君位に即する一私人に過ぎない。これそもそも政道堕落の第一歩である。

また一面によりいえば、君主と官吏との関係は師友の関係でなければならぬ。宮中と府中との別、宦官、宮妾ち官吏との別はすなわちここに存する。宦官や宮妾は君主の一身に奉ずる奴婢であるが、官吏は君主とその道を等しくする師友である。奴婢に要求するところは労力であるが、師友に要求するところは道徳である。しかるに後世君主は奴婢を以て官吏を待ち、自己の使走に便利な者を引いて、然らざる者を遠ざけるようになり、官吏もまた自ら屈してかかる君主に迎合し、遂に師友の道を棄てて、奴婢たるに甘んじ、あさましくも区々たる生活の保障のためにその知遇を希い、後世、君驕り臣諂う悪風潮を馴致したのである。

全く総ての職に在る者がその通りであるが、とりわけ官吏道の頽廃は言うに忍びぬように思われる。今日、国家と官吏との関係の実際はほとんど民法上の雇傭関係に等しい。官吏は選任せられると一定の俸給を受け、それに対して相当の労務を給付する。彼等の腹を探れば、要するに経済問題で、根本において倫理的性質がない。これを「官」と謂わんには余りに字義に背くではないか〉