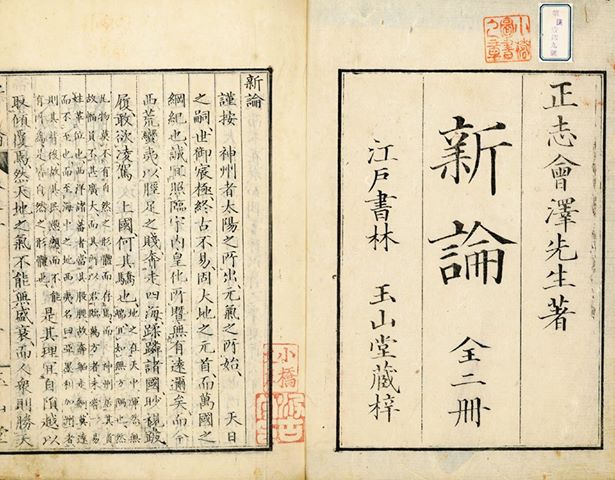

『新論』を書き上げた会沢正志斎はその一部を丁寧に浄書し、文政九(一八二六)年、藤田幽谷の手を通して、藩主哀公(斎修)に献じました。これを見て驚いた哀公は、

「この書の内容には、見るべきものがあるが、時事を痛論して、論旨余りに激烈に過ぎるから、幕府の忌諱に触れる恐れが十分にある。したがって公刊は見合せるが宜しからう」

と注意したのでした。

そのため『新論』は、当初一部の人々の間に伝写されるにとどまっていたのです。

弘化年間(一八四四~一八四七年)になって、烈公が幽囚生活を余儀なくされ、正志斎もそれに連座する形で禁固されました。その間、正志斎の門人は、『新論』を無名氏箸として上木したのです。

こうして、『新論』は世の中の注目を集めることになりましたが、誰もがその著者が正志斎であるとは知らないままでした。

例えば、『新論』から深い感銘を受けた川路左衛門尉は、「これは、無名氏とあるが、水戸人の手になったものに違いない。これ程の論文を書く人物は、当今藤田東湖のほかにあるまい」と言ったそうです。

しかし、やがて『新論』が拡がるにつれて、それが正志斎の著書であることが理解され、彼の名は日本中に広まっていったのでした。

「会沢正志斎」カテゴリーアーカイブ

会沢正志斎『新論』の欧米観・西夷観

忘却された経済学─皇道経済論は資本主義を超克できるか 一

一、肇国の理想と家族的共同体

「人民の利益となるならば、どんなことでも聖の行うわざとして間違いない。まさに山林を開き払い、宮室を造って謹んで尊い位につき、人民を安ずべきである」(宇治谷孟訳)

『日本書紀』は、肇国の理想を示す神武創業の詔勅をこのように伝える。皇道経済論では、国民を「元元」(大御宝)として、その安寧を実現することが、肇国の理想であったことを強調する。

山鹿素行の精神を継承した経済学者の田崎仁義は、皇道の国家社会とは、皇室という大幹が君となり、親となって永遠に続き、親は「親心」を、子は「子心」を以て国民相互は兄弟の心で相睦み合い、純粋な心で結びついている国家社会だと説き、それは力で社会を統制する「覇道の国家社会」とも、共和国を指向する「民道の国家社会」とも決定的に異なるとした[i]。

続きを読む 忘却された経済学─皇道経済論は資本主義を超克できるか 一

会沢正志斎『新論』①

会沢正志斎 肖像画

国学と水戸学の関係

維新の原動力となった国学と水戸学。両者は対立しつつも、相互補完的な関係にあった。この論点に言及した、『月刊日本』平成26年1月号に掲載した「現在も続く直毘霊論争」の一部を紹介する。

維新の原動力となった国学と水戸学。両者は対立しつつも、相互補完的な関係にあった。この論点に言及した、『月刊日本』平成26年1月号に掲載した「現在も続く直毘霊論争」の一部を紹介する。

〈本居宣長は、強いて神の道を行おうとすると、かえって「神の御所為」に背くことになると主張していました。『玉勝間』においては、中国の古書はひたすら教誡だけをうるさく言うが、人は教えによって善くなるものではないと書いています。これに対して、水戸学の会沢正志斎は次のように批判しました。

「仁政の要を知らざれば、人の上たること能はず、臣として君徳を輔佐すること能はず、義を知らざれば、元弘、延元の世の如きにも、去就を誤る類のものあり。礼を知らざれば君に事へ、人に交るに敬簡の宜を得ず、譲を教へざれば争心消せず、孝悌、忠信を教へざれば、父母に事へ、人と交て不情の事多し。多人の中には自然の善人もあれども、衆人は一様ならず、教は衆人を善に導く為に施す也」 続きを読む 国学と水戸学の関係

水戸学の日中同盟論

高須芳次郎は『日本精神とその展開』(大東出版社)において、会沢正志斎と興亜思想の関係について、以下のように書いている。

高須芳次郎は『日本精神とその展開』(大東出版社)において、会沢正志斎と興亜思想の関係について、以下のように書いている。

〈…会沢正志斎は「アジヤ人のアジヤ」を主とすべく、日支同盟論を唱えたことがある。彼は西力東漸を防ぎ、またロシヤの南下を喰ひ留めるには善隣の誼ある支那と同盟し、こゝにアジヤの勢力を固めるのが肝要だとした。この点、正志斎の主張は、全く興亜を主眼としたもので、英国の印度侵略、支那蚕食を非とし、これに対しては、好感を表してをらない。……謹しんで惟ふに、明治元年に御発布になつた五箇条の御誓文は、興亜の大目的を実現せんとする御恩召に出たものと拝察する。そのうちで「広く会議を興し万機公論に決すべし」と宜ひ「知識を世界に求め大に皇基を振起すべしにと仰せられたのは、日本の実力を充実して、興亜の偉業を完成せられんとする重要事を御垂訓なされた御言葉であると思はれる。更に御宸翰において、尊い御決意のほどを仰せ出され、

「朕茲ニ百官諸侯ト広く相誓ヒ、列聖ノ御偉業ヲ継述シ、一身ノ艱難辛苦ヲ問ズ、親ラ四方ヲ経営シ、汝億兆ヲ安撫シ、遂ニハ万里ノ波濤ヲ開拓シ、国威ヲ四方ニ宣布シ、天下ヲ富岳ノ安キニ置ンコトヲ欲ス。」

と堂々、壮大・雄偉の御精神を表明せられたのである。かうした方針のもとに、皇国日本の皇威は四方に発揚せられ、いつも「東洋永遠の平和」維持に主点を置かれた。惟ふにそれは、アジヤ人のアジヤを完成して、共存共栄を計り、日本がその指導者として、新秩序、新文化を創造することを天職とすることに帰するのである。〉

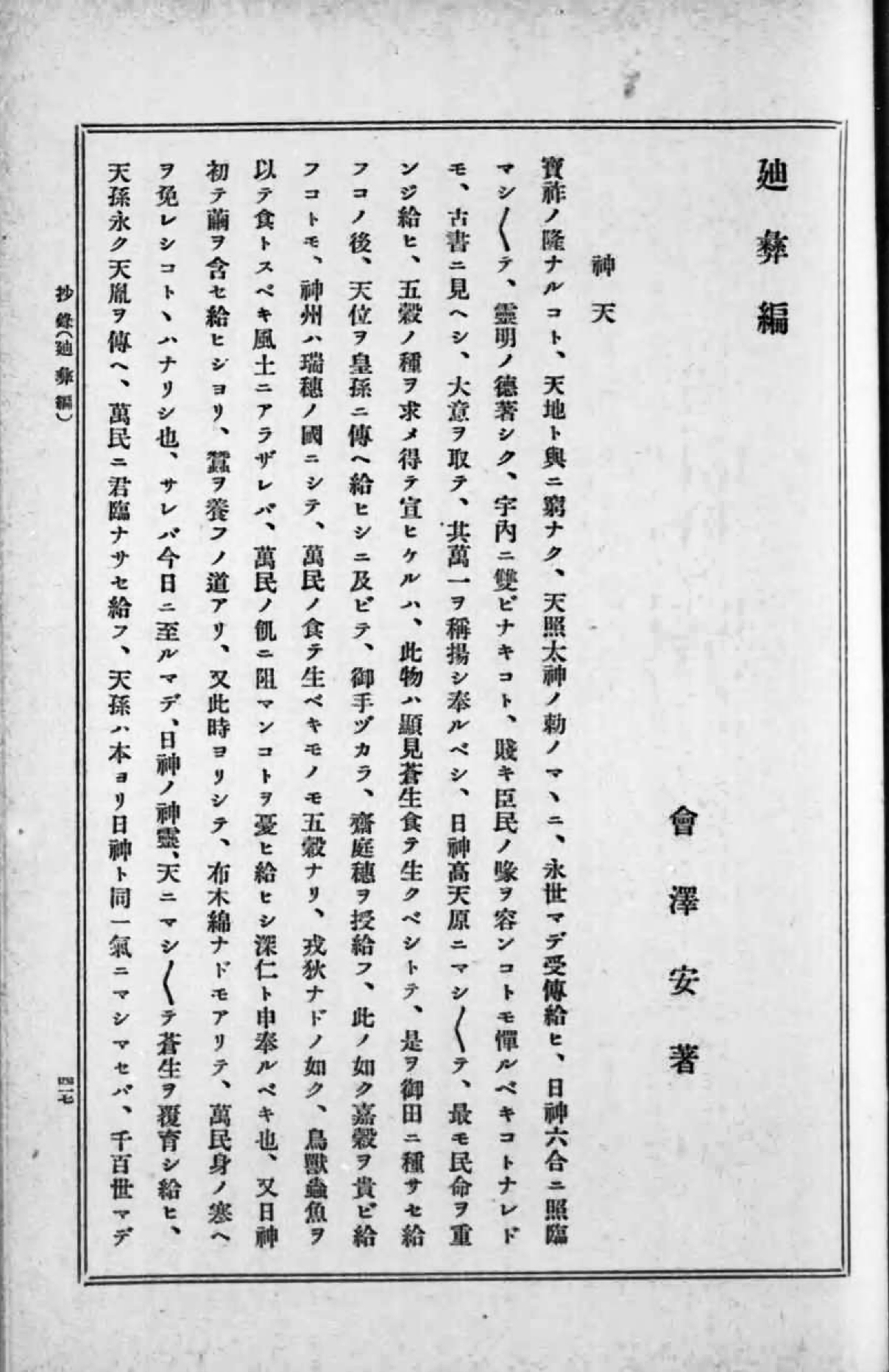

会沢正志斎『迪彜編』

本田親徳の古神道

神道霊学中興の祖

京都に滞在していた天保14(1843)年、21歳のとき、狐憑きの少女に会い、憑霊状態で和歌を詠むのに衝撃を受け、霊学研究に入ったという。この「和歌を詠む」という点が、極めて重要なのではなかろうか。彼は、歌の機能に対する特別な思いを抱くようになったに違いないからである。 続きを読む 本田親徳の古神道 |