南洲の魂を追い求めて─終生の愛読書『洗心洞箚記』

大正十年秋、後に五・一五事件に連座する本間憲一郎は、頭山満のお伴をして、水戸の那珂川で鮭漁を楽しんでいた。船頭が一尾でも多く獲ろうと、焦りはじめたときである。川の中流で船が橋に激突、その衝撃で船は大きく揺れ、船中の人は皆横倒しになった。そのとき、頭山は冬外套を着て、両手をふところに入れていた。

「頭山先生が危ない!」

本間は咄嗟に頭山の身を案じた。川の流れは深くて速い。転覆すれば命にかかわる。

ところが、本間が頭山を見ると、頭から水飛沫を被ったにもかかわらず、ふところに手を入れたまま、眉毛一つ動かさず悠然としている。驚きもせず、慌てもせず、いつもの温顔を漂わせていたのである。「これが無心ということなのか」。

この体験を本間は振り返り、頭山が大塩平八郎の心境に到達していたものと信じていると書き残している。大塩は天保三(一八三二)年、中江藤樹の墓参の帰り、琵琶湖で暴風に遭い、転覆の危機に直面した。このときの教訓を大塩は、その講義ノート『洗心洞箚記』に記している。 続きを読む 頭山満─維新・興亜陣営最大のカリスマ

「国体思想」カテゴリーアーカイブ

天皇の火葬をどう考えるべきか─蒲生君平の主張を再考しよう

天皇の葬法の在り方を考える上で蒲生君平の議論は極めて示唆に富んでいる。

〈君平は『山陵志』において、持統天皇(在位:六九〇~六九七年)のときから火葬が行われるようになるなど、仏教の流入による大きな変化に注目しました。君平は、仏教の風習の蔓延によって、堂塔を山陵に見立て、僧徒が埋葬のことを司り、謐号を追贈することもなく、尊号を停止することになったと批判しました。そして、次のように厳しく仏教流入、僧徒の権力拡大の弊害を説いたのです。

「…政治の大綱がゆるんで、官吏は職に勤めず、諸陵寮は廃され、山陵にたいする奉幣使は無くなった。こうした管理不在の結果は、山陵を掘り起こして、その蔵品を盗み去る者さえ出て、少しもおじおそれることさえなくなった。下って戦国乱世になると、その禍害は以上のごときに止まらない。いたるところの堂塔は、兵火にあって滅失し、塔中の蔵品も消亡した。ああ、何と慨嘆に堪えぬ次第ではないか。幸いにして完全に保たれているのは、ただ京都の泉湧寺諸陵、及びその他の二、三に止まっている」 続きを読む 天皇の火葬をどう考えるべきか─蒲生君平の主張を再考しよう

坪内隆彦「『靖献遺言』連載第3回 死生利害を超えて皇統守護の任に当たる」(『月刊日本』平成25年2月号)

対外的危機意識が生んだ国民的自覚と伊勢神道

日本的自覚、国体への目覚めのきっかけは、対外的危機認識の高まりと密接に関わっています。本連載第二回(平成二十四年九月号)でも、永安幸正氏の主張を援用しながら、隋唐国家の膨張期(五八一~九〇七年)に続く、第二の危機の時代として蒙古襲来の時代を挙げました。文永の役(一二七四年)、弘安の役(一二八一年)と二度にわたる蒙古襲来こそ、日本的覚醒の大きな引き金となり、神道思想においても一大転換をもたらしたのです。

日本的自覚、国体への目覚めのきっかけは、対外的危機認識の高まりと密接に関わっています。本連載第二回(平成二十四年九月号)でも、永安幸正氏の主張を援用しながら、隋唐国家の膨張期(五八一~九〇七年)に続く、第二の危機の時代として蒙古襲来の時代を挙げました。文永の役(一二七四年)、弘安の役(一二八一年)と二度にわたる蒙古襲来こそ、日本的覚醒の大きな引き金となり、神道思想においても一大転換をもたらしたのです。

その象徴が伊勢神道の台頭です。それまで、わが国では仏教優位の神道思想が力を持っていました。その有力な思想が、「日本の八百万の神々は、様々な仏が化身として日本の地に現れた権現である」とする「本地垂迹思想」です。仏を主、神を従とした本地垂迹思想に対して、神を本とし仏を従とする教理を体系化したのが、伊勢神道(度会神道)だったのです。

久保田収氏によれば、伊勢神道には密教や老荘思想も吸収されてはいますが、鎌倉新仏教の台頭や、蒙古襲来という未曽有の国難から、神道の宗教的立場と国民的自覚を明らかにする主張が盛り込まれました。

伊勢神道の「神道五部書」(『宝基本記』、『倭姫命世記』、『御鎮座次第記』、『御鎮座伝記』、『御鎮座本記』)は心身の清浄を説き、正直の徳を神道の主要な徳目として強調しました。ここでいう「正直」は、現在我々が使っている意味とは異なり、「神から与えられたままの清浄潔白な姿」を意味します。 続きを読む 坪内隆彦「『靖献遺言』連載第3回 死生利害を超えて皇統守護の任に当たる」(『月刊日本』平成25年2月号)

東洋大教授・鎌田耕一氏の暴挙─大御宝を道具化することなかれ

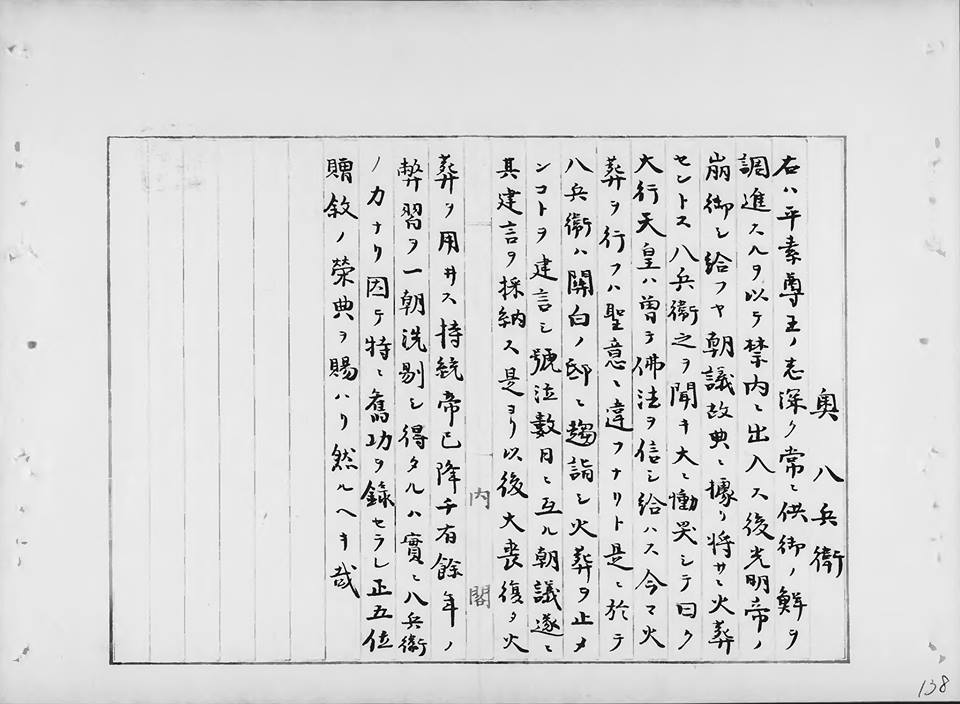

火葬に反対した奥八兵衛の抵抗運動

天皇、皇后両陛下の「ご喪儀」の在り方を検討していた宮内庁は平成25年11月14日、葬法を火葬とすると発表したが、かつて奥八兵衛という人物が、火葬反対の運動を展開していた。物集高見著『日本の人』(国学院、明治32年7月)には次のように書かれている。

天皇、皇后両陛下の「ご喪儀」の在り方を検討していた宮内庁は平成25年11月14日、葬法を火葬とすると発表したが、かつて奥八兵衛という人物が、火葬反対の運動を展開していた。物集高見著『日本の人』(国学院、明治32年7月)には次のように書かれている。

「魚売八兵衛は京都の人なり。承応3(1654)年9月、後光明天皇崩御の聞ありて、御葬儀は、持統天皇以来の火葬の御式と聞えしかば、八兵衛、伝へ聞き手、大きに驚き、天皇は、御在世の間、常に旧典の廃れたるを嘆かせ給ひて、其復興をこそ思召したりしを、如何なれば、聖旨にもあらぬ火葬の御式を用ふるぞ、仮令、身は、魚売の賎民なるにもせよ、傍観して在るべきにあらずと、心を決して仙洞の庭に拝伏し、百司の門に跪き、日夜泣き叫びて哀願して止まざりしほどに、大方ならが、人心を感動して、遂に、朝議を一変して、埋葬の御式に依らしめたりといふ」

明治40(1907)年5月、八兵衛に正五位が贈られている。

山県大弐の放伐肯定論に対する鳥巣通明先生の批判

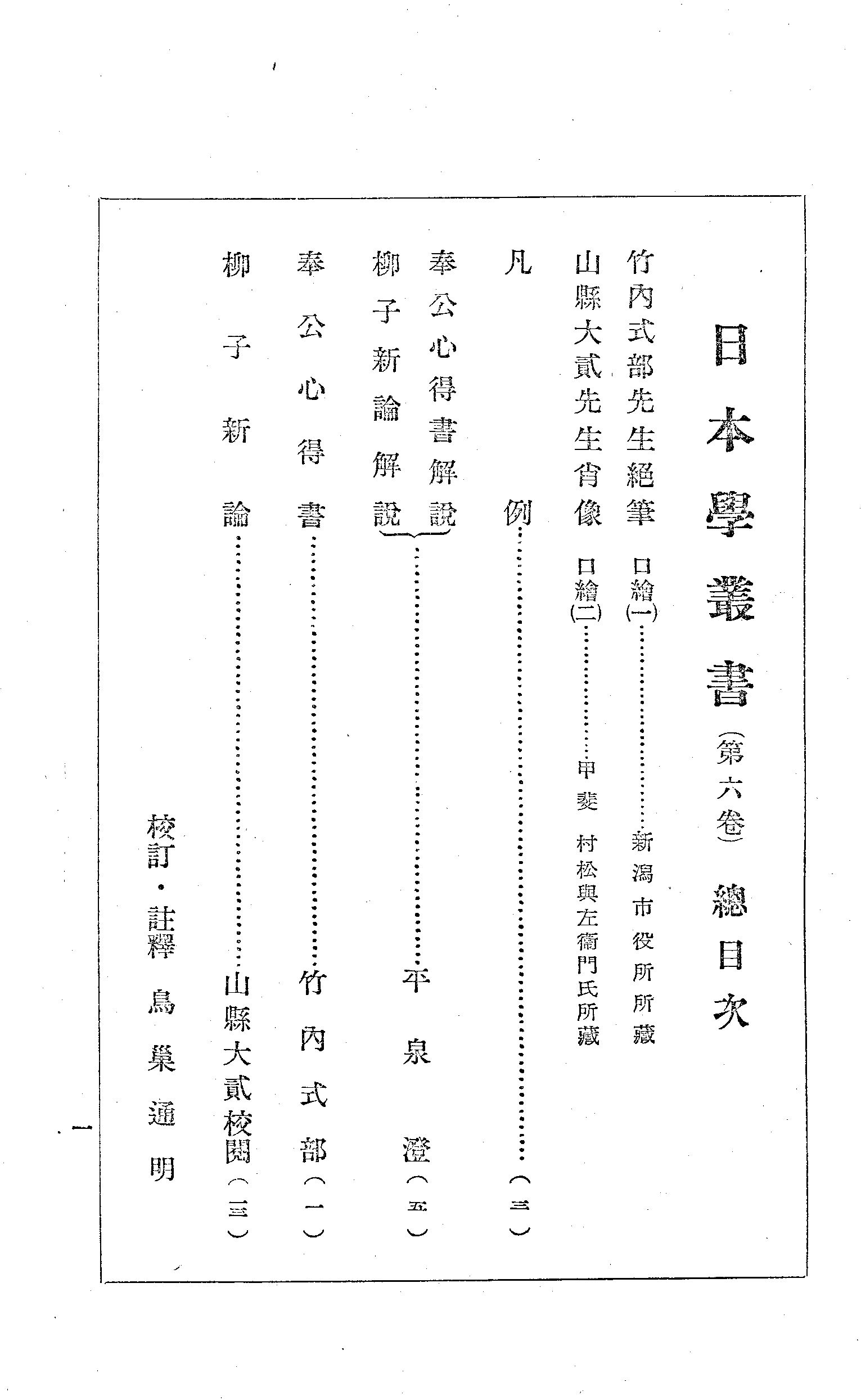

山県大弐『柳子新論』利害(第12)には、湯武放伐論を肯定した箇所があります。この問題について、『月刊日本』平成25年10月号(9月22日発売)で言及しましたが、『日本学叢書 第6巻 奉公心得書・柳子新論』(雄山閣、昭和14年)において、鳥巣通明先生が詳しく論じていますので関係箇所を引いておきます。

山県大弐『柳子新論』利害(第12)には、湯武放伐論を肯定した箇所があります。この問題について、『月刊日本』平成25年10月号(9月22日発売)で言及しましたが、『日本学叢書 第6巻 奉公心得書・柳子新論』(雄山閣、昭和14年)において、鳥巣通明先生が詳しく論じていますので関係箇所を引いておきます。

〈勿論、大弐の説くところは、幕府の存在を正当化せんが為めに御用学者によって唱道された放伐肯定と区別さるべきであり、彼が武家政治を否定し、主観的には皇政復古を目ざしたことも亦認めらるべきであるが、その革新の原理、立場は……不幸にも未だ儒学思想を完仝には脱却してゐなかつたのである。……政治の要諦として彼が「正名」を説き「得一」を主張し、「大体」を論ずるのは確かに傾聴すべき卓見である。然しながら、それは志向態度の正しさであつて、「正名」「得一」「大体」等が如何なる実質的主張内容をもつかは自ら別問題である。こゝに見る如く、柳子新論は、その点を検討することによつて破綻を暴露するかに思はれる。「其間忠義ヲ奮ヒ命ヲ殞シ節ニ赴ク者アリドモ、君臣ノ義ニ於テ錬達講磨スル所或ハ精シカラザレバ心私ナシトイヘドモ、義ニ悖リ忠ヲ失フ者皆是也」とは浅見絅斎先生の語であるが、(靖献遺言講義上)、心私なく、真摯国を憂へ、勇敢に時弊を解剖し、その革新に邁進した山県大弐は、君臣の義に於て錬達講磨するところ精しからざりしが故に、換言すれば、国史を云為しつゝも革新の原理を外国思想に求めしが故に、無意識の中に大いなる過誤を犯し、義に悖り忠を失つたものであらう。まことに傷ましき悲劇。吾々としては巌正に然も同情を以てこの点柳子新論を弁析すると共に、今日の問題として深思すべきであらう。……国民生活の安定を目的とする場合、革命も亦仁となすと説くもの。特に与民同志を放伐論是認の根拠となす点、民本思想があらはである。正名第一の章の結びに於て、「若能有憂民之心。名其不可正乎。」と述べし理由が、今こそ肯かれる。これ明らかに支那思想であり、直接には、安民を「先王の道」と解した徂徠学の影響であらうが、かゝる考は、明治維新の志士によつて、根柢的に批判せられた。その代表的な例として、吾々は平野国臣の「大體辯」をあぐることができる。「我 皇国は君臣の大義を主とし、利民を次とすれども、万世不易、千古一統の 君ゆへ、万民親服し、列聖亦た憐を垂れ、上下能く和合して相恨みす、利を利とせざれども、大義の和にて自ら民を利するの実にもかなへり。」然もかゝる考へ方は明治維新の成就するや問もなく忘れ去られ、今日に於ては再び安民が革新の最後の目標として諭ぜられてゐる。猛省すべき危険がそこにある〉

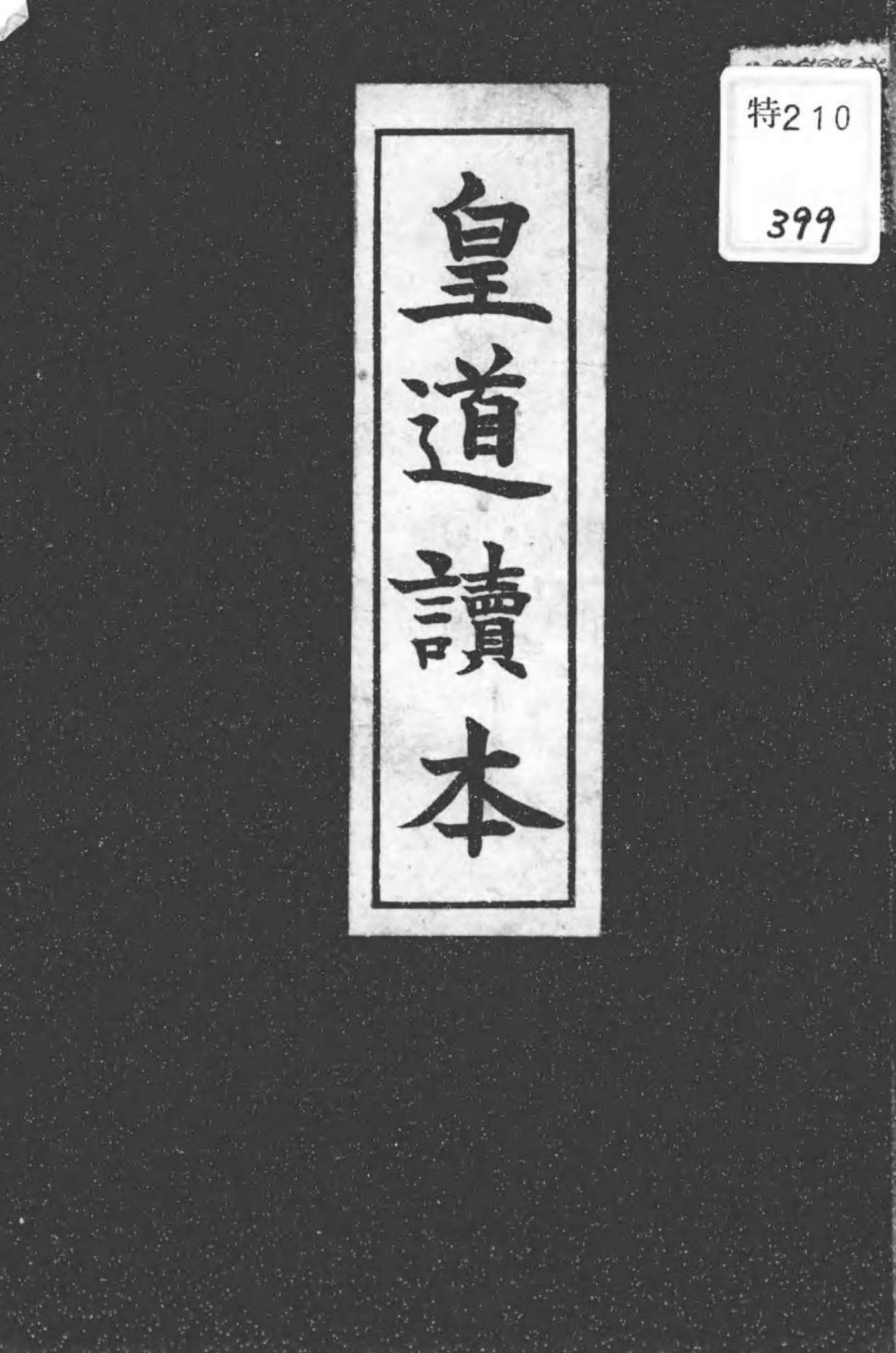

友呂岐村教育会刊『皇道読本』

大坂府北河内郡(現寝屋川市)の友呂岐村教育会が昭和16年に刊行した『皇道読本』には、國體の把握に不可欠な文献のエッセンスが網羅されている。

大坂府北河内郡(現寝屋川市)の友呂岐村教育会が昭和16年に刊行した『皇道読本』には、國體の把握に不可欠な文献のエッセンスが網羅されている。

以下、目次を掲げる。

・神勅

・教育ニ関スル勅語

・戊申詔書

・国民精神作興ニ関スル詔書

・神武天皇八紘一宇ノ詔書(橿原奠都ノ詔勅) 続きを読む 友呂岐村教育会刊『皇道読本』

垂加神道①「死生利害を超えて皇統守護の任に当たる」

『月刊日本』平成25年2月号に「死生利害を超えて皇統守護の任に当たる」と題して、『靖献遺言』理解に欠かせない、山崎闇斎にはじまる垂加神道について書きました。参考文献も加えて、崎門学研究会のHPに掲載していただきましたので、是非ご覧ください。

皇道政治の理想を冒涜する不況下の増税強行

不況下の消費増税強行について、国体の観点から考えてみたいと思います。

亀井静香氏は、「経済が土砂降り、傘も差せずに明日なき生活をしている人がいる。そこに税金を取るぞと。こんな無情な政治が日本の開闢以来あったか」と発言しています。まさに、亀井氏の言う通りです。このような経済状況で増税を強行することは、皇道政治、天皇政治の理想に対する冒瀆にほかなりません。日本人が理想としてきた皇道政治は、例えば第十六代仁徳天皇(在位:313~399年)の「民の竈」の逸話に明確に示されています。

〈四年春二月六日、群臣に詔して、「高殿(たかどの)に登って遥かにながめると、人家の煙があたりに見られない。これは人民たちが貧しくて、炊(かし)ぐ人がないのだろう。昔、聖王の御世には、人民は君の徳をたたえる声をあげ、家々では平和を喜ぶ歌声があったという。いま自分が政について三年たったが、ほめたたえる声も起こらず、炊煙はまばらになっている。これは五穀実らず百姓が窮乏しているのである。都の内ですらこの様子だから、都の外の遠い国ではどんなであろうか」といわれた。

三月二十一日、詔して「今後三年間すべて課税をやめ、人民の苦しみを柔げよう」といわれた。この日から御衣や履物は破れるまで使用され、御食物は腐らなければ捨てられず、心をそぎへらし志をつつまやかにして、民の負担を減らされた。宮殿の垣はこわれても作らず、屋根の茅はくずれても葺(ふ)かず、雨風が漏れて御衣を濡らしたり、星影が室内から見られる程であった。この後天候も穏やかに、五穀豊穣が続き、三年の間に人民は潤ってきて、徳をほめる声も起こり、炊煙も賑やかになってきた。 続きを読む 皇道政治の理想を冒涜する不況下の増税強行

天日・天照大神・天皇の三位一体に基づく現人神天皇観の誕生

前田勉氏は、『近世神道と国学』において、次のように書いている。

〈…(玉木)正英の神籬=「日守木」解釈は、…天照大神の霊魂は今もなお天皇と「同床同殿」に生きているという神器観に、…橘家神軍伝の「大星伝」とが結びつくことによって、新たに創出されたものではなかったか。それは、文字通り天日と天照大神と天皇の三位一体にもとづく現人神天皇観の誕生を意味していた。

さらに正英の神籬解釈の特筆すべき点は、「日守木」の「日」を守護する忠誠とは、現人神天皇への忠誠であったことである。正英において忠誠とは、現人神天皇への忠誠であって、それを超えた普遍的な道徳的原理に根拠づけられたものではなかった〉

そして前田氏は、是非分別せず、ひたすらに天皇に帰依する、天皇への被虐的ともいえる絶対的忠誠のモデルにされたのが楠木正成であるとする(160、161頁)。