■知られざる尊皇思想の発火点・尾張藩

尾張藩が水戸藩と並ぶ尊皇思想の発火点となったのは、初代藩主・徳川義直(敬公)の遺訓「王命に依って催さるる事」が脈々と継承されたからである。

「王命に依って催さるる事」は、事あらば、将軍の臣下ではなく天皇の臣下として責務を果たすべきことを強調したものであり、「仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず」と解釈されてきた。

この義直の遺訓は、第四代藩主・徳川吉通(在任期間:一六九九~一七一三年)の時代に復興し、明和元(一七六四)年、吉通に仕えた近松茂矩が『円覚院様御伝十五ヶ条』として明文化した。やがて十九世紀半ば、第十四代藩主・徳川慶勝の時代に、近松茂矩の子孫近松矩弘らが「王命に依って催さるる事」の体現に動くことになる。

ここで注目したいのが、近松家と赤穂義士の関わりである。もともと、近松茂矩が学んだ崎門学においては、赤穂義士の行動を肯定する議論が展開されていた。もちろん、崎門学派の中でも佐藤直方のような否定論はあったが、浅見絅斎は「四十六士論」において、義士の行動を称えていた。そして、勤皇の志士の中には、赤穂義士の行動に尊皇反幕の思想を読み取ろうとする者もいたように見える。

赤穂事件は、吉通が藩主に就任してまもなくの元禄十四(一七〇一)年三月十四日に起きた。浅野内匠頭長矩が、江戸城松之大廊下で、高家の吉良上野介義央に斬りかかった。将軍・綱吉は激怒し、浅野内匠頭は即日切腹に処せられた。これに対して、翌元禄十五年十二月十四日夜、家臣の大石内蔵助良雄以下四十七人が、江戸の吉良邸に討ち入りしたのだ。

縁者である近松勘六(行重)が赤穂義士の一人だったこともあり、茂矩にとって赤穂事件は極めて重い意味を持っていた。勘六は、討ち入りの際、表門隊の一員として早水藤左衛門らと屋外で奮戦、泉水に転落したが、ひるむことなく敵を斬り伏せたという。勘六の兄弟の奥田定右衛門も義士の一人であった。

■近松勘六と山鹿素行

令和二年二月には、大アジア研究会代表の小野耕資氏、樽井藤吉研究者の仲原和孝氏と共に大津に赴いた際、勘六旧邸を訪れたが、残念ながら邸宅内の見学は叶わなかった。

令和四年十一月三日の明治節の日、『維新と興亜』同人で泉岳寺を訪れ、勘六のお墓にお参りすることができた。

ここで注目すべきは、勘六が山鹿素行の思想に学び、尊皇思想に目覚めていたことである。素行は、元和八(一六二二)年八月に生まれ、林羅山に朱子学を、小幡景憲、北条氏長らに甲州流兵学を学んだ。寛文五(一六六五)年に『聖教要録』で朱子学を批判し、赤穂藩浅野家預けとなった。

「聖人の学を志すときは聖人を師とす」(『山鹿語類』)とあるように、素行が志した学問は「聖学」、すなわち「聖人」の学問であった。当初彼は、中国の聖人、孔子とそれ以前の十聖人(伏義・神農・黄帝・堯・舜・禹・湯・文・武・周公)を聖人として崇めた。やがて彼は、聖人たる根拠を求めていく過程で、神を聖人と同一視するようになり、日本の神々こそ「聖人」であり、「往古の神勅」をはじめとする遺教こそ「聖学」・「聖教」の渕源であり、神道こそ「聖道」である、という考え方を固めるに到った。こうして彼は、儒学に匹敵するわが国の「聖教」を導き出すべく、『日本書紀』が伝える神勅と向き合ったのだ。

そして素行は寛文九(一六六九)年に『中朝事実』を著し、易姓革命のない日本こそが中華であると言い切った。「中朝」とは日本を指している。

素行は、神武天皇が群臣に詔して、「ここに謹んで天位に即き、国民を統治し、アマテラス及びタカミムスビがこの国を授け給うた御徳に沿い、ニニギノミコトが降臨されて、正道を中心として人民を導かれた御心をさらに天下に弘めたいと考える」と仰せられたことを重視していた。また、第十代・崇神天皇が即位四年の冬十月に下された詔について、素行は、天子が皇位を私有視することを戒められたものであり、永遠の皇室の御繁栄を基礎づけられたものと拝察できると書いている。さらに素行は、「民のかまど」の逸話に示される仁政で知られる第十六代・仁徳天皇について「御身に並々ならぬ節約を守られ、国民を裕福にさせて、頼るべき人のない哀れな者を救って、国民の貧富は、そのまま帝王の貧富だとされた」と述べている。

勘六が素行の国体思想を継承していたことは、西村豊の『赤穂義士修養実話』に、「原惣衛門(近松勘六)は大石内蔵助の四天王にて義挙に貢献したことは云ふまでもないが、近松勘六の一美事として見るべきは、山鹿素行の遺著なる山鹿語類を愛読した点である」と書かれていることから明らかだ。

西村は、勘六が郷友に送った手紙に「山鹿語類、武教要録の儀、先其許へ御指置可被下候」とあることを指摘し、こう続ける。

「義士中にありて山鹿に親炙せしものは原惣右衛門、間喜兵衛の二人のみ、此は山鹿日記に見えて居る、其外大石内蔵助始め四十七士は山鹿の感化を得る所ありしあらんも、其の得し所のもの如何なる順序を以てせるか又如何なる書物に依りて得たるか今明かに之れを知ることが出来ないが、勘六の如きは間接と云ひながら、此の手紙によるときは彼は山鹿の尤も心力を注ぎし語類を蔵すれば、之を愛読したのは明白である」

一方、『天津日を日神と仰ぎ奉る国民的信仰に就いて』などを著した丸山敏雄は、「大石内蔵助が、その大業成就の最大動因は、その師山鹿素行先生に享けた『中朝事実』にあらはれた国体観念であり、山鹿流軍学にうけた日神の信仰でなければならぬ」と述べている。大星伝を受容していた近松茂矩は、素行から勘六や大石に伝えられた国体思想と不可分の「日神(天照大神)信仰」、そして大星伝に強く共鳴するところがあったに違いない。

赤穂義士十七回忌にあたる享保四(一七一九)年、片島武矩が編纂した『赤城義臣伝(太平義臣伝)』が刊行されている。その首巻には、義士の図像が掲載されているが、勘六の図像の賛を書いたのが茂矩であった。

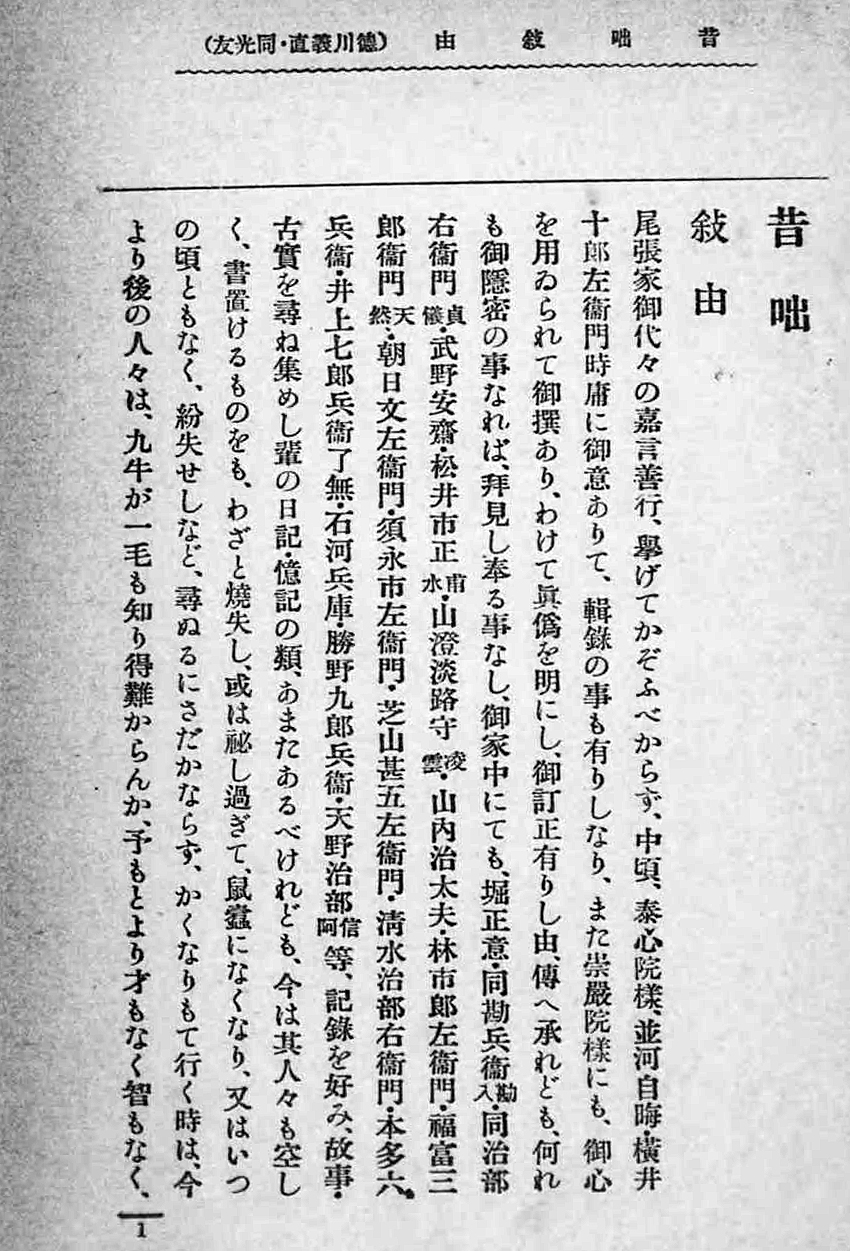

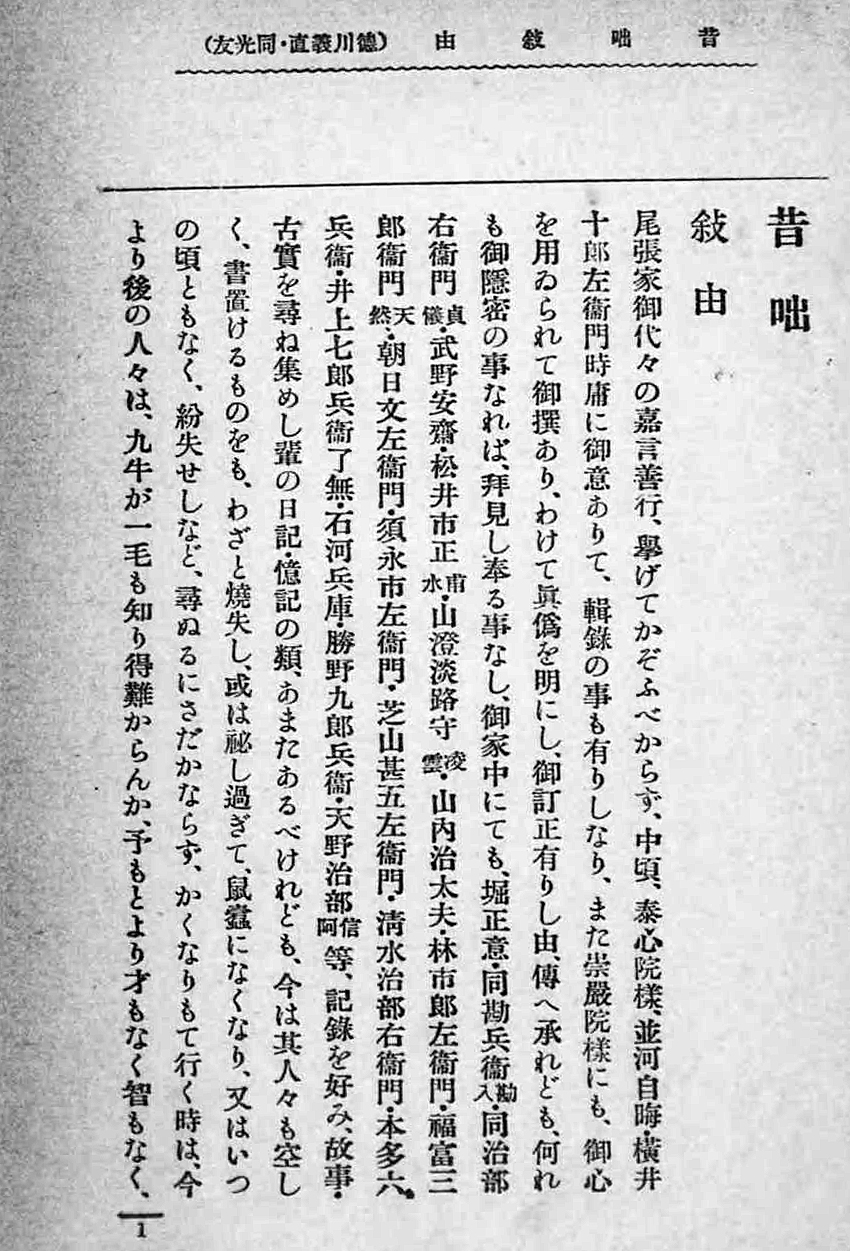

また、茂矩は赤穂義士の一人で、名古屋出身の片岡高房(源五右衛門)に対しても特別な思いを抱いていた。茂矩の『昔咄』には、「内匠頭大変の時、源五右衛門、始めから義心鉄石の如くにて、四十七人のなかにて勝れたる者なり」と記されている。

尾張藩初代藩主・徳川義直の「王命に依って催さるる事」を後世に残そうとした四代藩主・徳川吉通の命により『円覚院様御伝十五ヶ条』を編んだのが、近松茂矩である。

名古屋市教育委員会編『名古屋叢書 第一巻(文教編)』(名古屋市教育委員会、昭和三十五年)の解説で、名古屋大学教授の佐々木隆美氏は近松について、以下のように書いている。

「…近松茂矩は、その先は近江出身、永く美濃国山県郡に住し、祖父茂英の時、尾藩に仕えて代官となり、美濃郡奉行用水奉行等を歴任、父茂清も材木奉行御馬廻等を勤めている。茂矩は長子で、彦之進と称し、正徳二年末十六歳で以て通番(所謂表小姓)となつたが、時に藩主吉通は廿四歳であり、嗣子五郎太は僅か二歳である。翌年江戸に下り、五月側小姓となつて元服したが、七月には早くも吉通の死去に遭い、彼が側近に侍した期間は結局僅かに六十余日に過ぎない。而もこの主の知遇に対しての感激が彼の生涯の方向を決定した事は前述の通りである。更に十月十八日には五郎太も死去している。かくて彼はその九月下旬から兵学自叙を書き始め、その年の末御馬廻の閑職に転じて尾張に帰り、以来故主の意を体して兵学に精進する外、神道・和歌・俳諧・茶道等、多彩な才能を発揮している。

正徳五年十九歳の若さで以て一派をたて、全流錬兵伝(後に一全流と改名)と称し、初めて錬兵堂に門を開いて教授を行ない、享保八年藩主の尋ねに応じて提出した武芸指南の年数並に門人の書上げについてみると、既に桀出した門人四十五名の多きに達している。彼が長沼流の兵学を苦心の末悉く皆伝された由来も、前述の如く故主の素志によるものであるが、その修行の経過も差出された長沼流留のうちに詳述されている。

かくの如く当時一流の兵学者としての彼は、他面吉見幸和の高足としてその許しを得た神道学者であり、敬神の念の厚い信仰者でもあつた事は、伊勢神宮や熱田神宮への崇敬事実からも知られる。更には和歌を京都の観景窓長雄に、俳諧を支考後に里紅に学び、其他茶の道にも入つているが、恐らく之等は所謂文化的教養としてのものであつたろう。たゞ俳諧は比較的その交遊範囲も広く作句も一応の出来栄えの様である。要するに風流人としての半面を多分に所有していた訳である。享保の末の「当世誰か身の上」(筆者不詳)の跋に彼は三々良の名で「世はたゞ色に遊ぶべし、色に荒む事なかれ」云々等の粋な言辞を述べている。蓋し彼の青壮年時代は、恰も名古屋の都市文化爛熟の宗春の時代である事を思うならば、容易に首肯できる。その交遊に遊女あり俳優ありで、各所の宿坊に粋を仄見せた事実は随筆を通じても伺い知られる。

著書も頗る多く而も多方面に亘り、御伝十五ヶ条を始めとして、尾藩君臣の言行故事旧聞を録した「昔咄」十三巻や、「道知辺」「錬兵伝」等の武道関係のもの、「本朝正教伝」「稲荷社伝」以下の神道もの、「視聴漫筆」「茶窓閑話」等の随筆類から和歌俳諧のものまで七十数種に及んでいる。

安永七年二月十七日、八十二歳の長寿で歿している。(墓所 平和公園 旧は北押切の本願寺)」

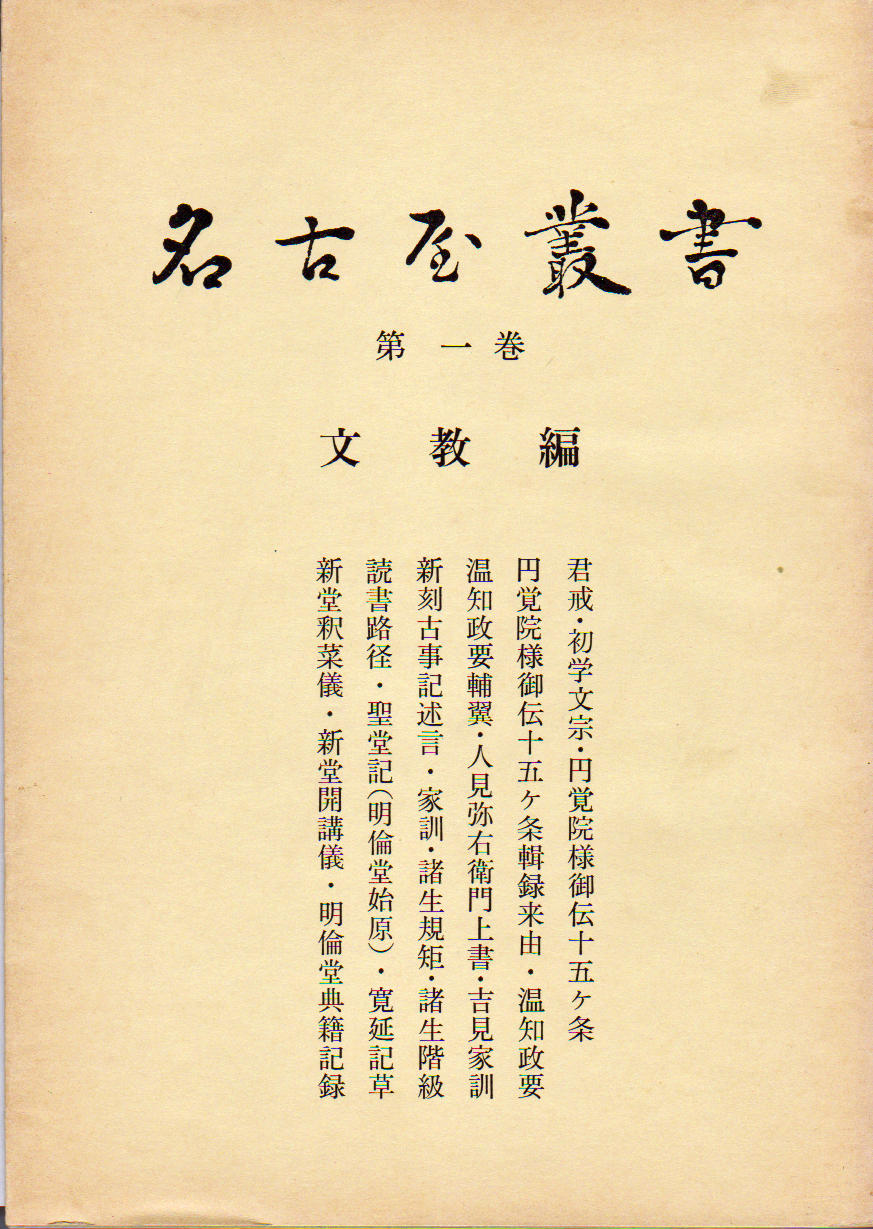

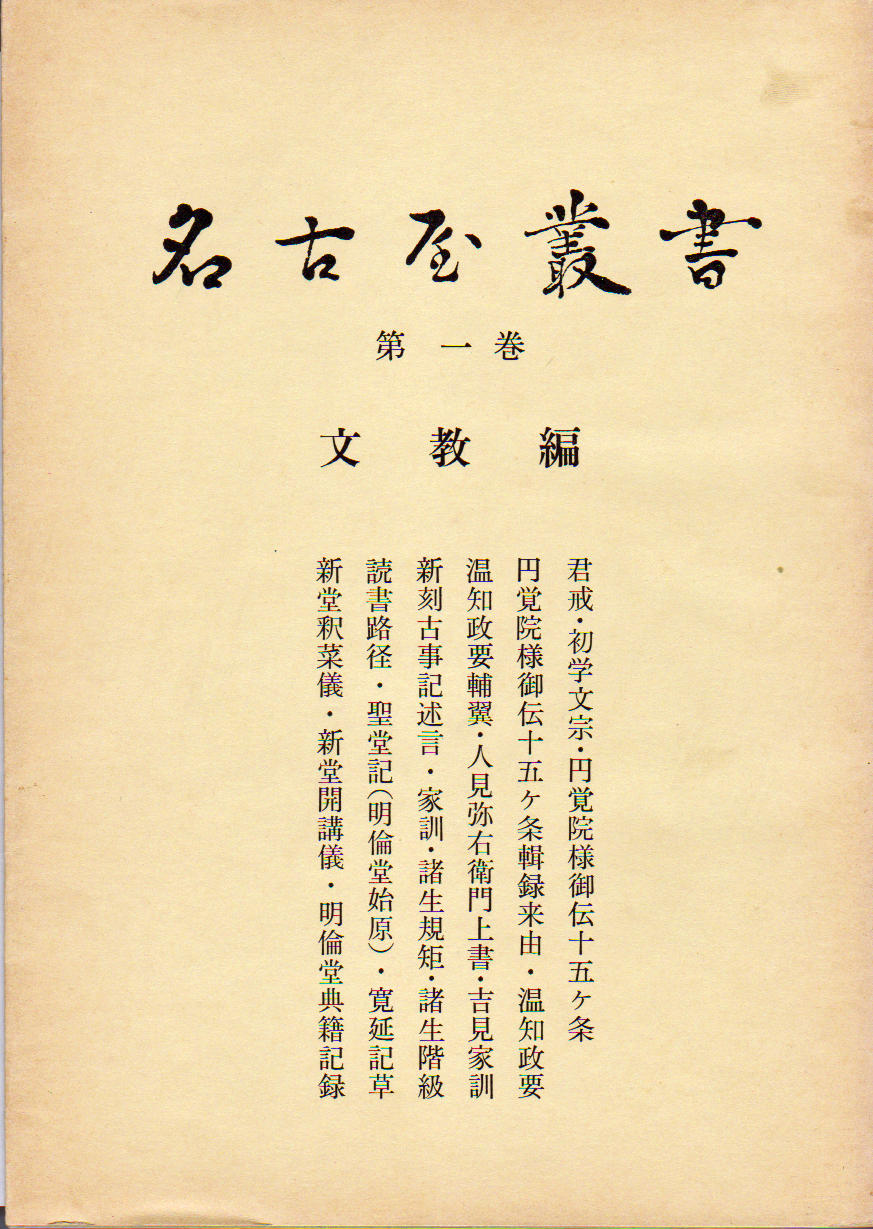

平成三十一年二月、名古屋市教育委員会編『名古屋叢書 第一巻(文教編)』(名古屋市教育委員会、昭和三十五年)を入手した。以下のように、尾張藩尊皇思想の変遷を辿る上で貴重な文献が収録されており、名古屋大学教授の佐々木隆美氏が的確な解説を書いている。

平成三十一年二月、名古屋市教育委員会編『名古屋叢書 第一巻(文教編)』(名古屋市教育委員会、昭和三十五年)を入手した。以下のように、尾張藩尊皇思想の変遷を辿る上で貴重な文献が収録されており、名古屋大学教授の佐々木隆美氏が的確な解説を書いている。

『君戒』(尾張藩初代藩主・徳川義直著)

『初学文宗』(同)

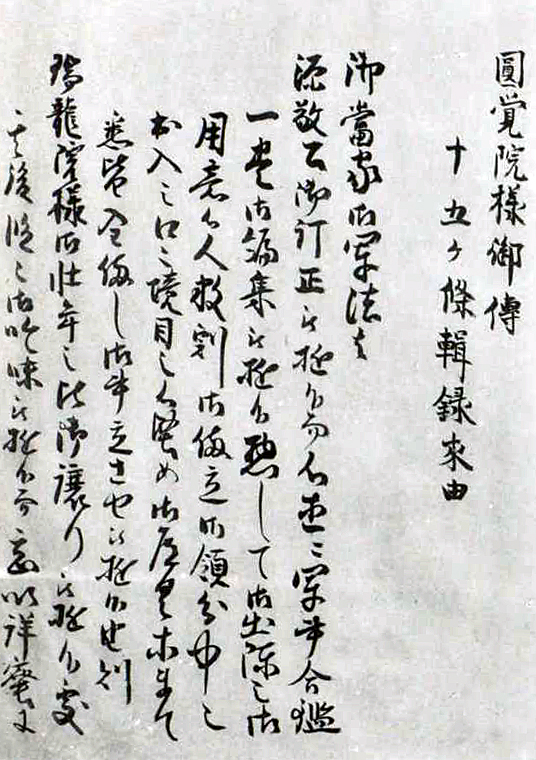

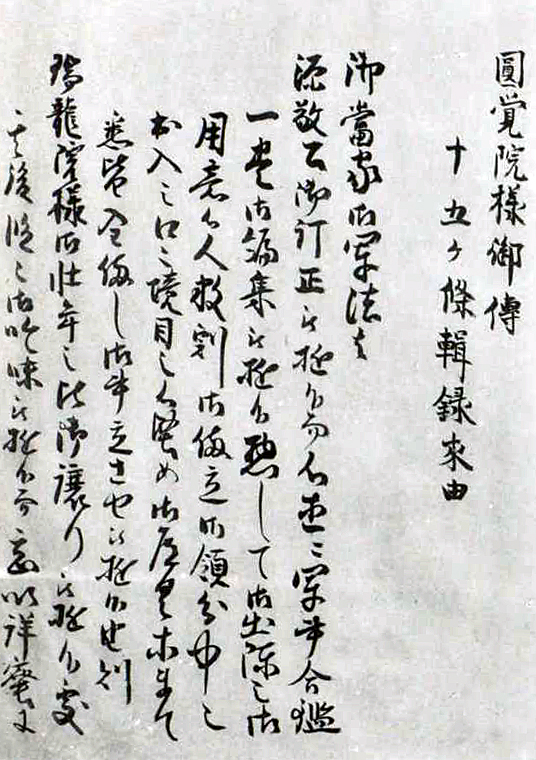

『円覚院様御伝十五ヶ条』(尾張藩四代藩主・徳川吉通の命により近松茂矩が編録)

『円覚院様御伝十五ヶ条輯録来由』(近松茂矩)

『温知政要』(尾張藩七代藩主・徳川宗春著)

『温知政要輔翼』(中村平五著、深田慎斎校訂)

『人見弥右衛門上書』(人見弥右衛門著)

『吉見家訓』(吉見幸混撰述)

『刻新 古事記述言』(稲葉通邦)

『家訓』(石井垂穂著)

『諸生規矩』(蟹養斎著)

『諸生階級』(同)

『読書路径』(同)

『聖堂記(明倫堂始原)』(細野要斎編)

『寛延記草』(中村習斎著)

『新堂釈菜儀』(同)

『新堂開講儀』(同)

『明倫堂典籍記録』(正木梅谷著)

文久二年以降の近松矩弘の動きについて、『子爵 田中不二麿伝』は以下のように記している。

「文久二年に至つて天下勤王の徒益(ますます)奮起した、我尾藩は佐幕党の為に擁蔽せられ正義の徒進むを得ず、矩弘等悲憤に堪へず、同藩角田久次郎、山崎總右衛門、間島万次郎、梶原小六等と計り奸臣を除き正義を挽回せんことを主張し熱田神宮文庫へ同志を招いた、会するもの八十余名前藩主慶勝をして国事に與らしめ姦を退け正を進めん事等を乞ふの書を裁し相伴ふて成瀬正肥の邸へ至り矩弘首として之を面珍し若し猶予あらば同志の者一同東下して斃而已までの周旋せんと言つた、正肥其過激を戒め且不日之が処分せんことを諾した、因て一同東下の義は暫く中止した、而して此ことを佐幕党の聞く所となつて、熱田文庫の使丁を拘引して、顛末を詰問した、使丁は侠気があつて只和歌の会ありしのみと告げて、其他は言はず久しく獄に繋がれた、又神官林相模守と云ふものは正義を賛助せしを以て謹慎せしめられた、この月正月江戸に至り数日ならずして竹腰等幽閉せられ如雲等は復職し慶勝が国事に與ることゝなつた」

●「幕義に従っては叡慮に反する」

嘉永六(一八五三)年六月のペリー来航からまもなく、慶勝は斉昭へ宛てた書簡で、異国船の即時打ち払いを主張した。

しかし、翌七月に慶勝が幕府の諮問に応じて提出した建白書では、アメリカの要求に対しては、手荒な対応は避け、信義を正してほどよく断るべきだとの考えを示した。ただし、万一アメリカが承服せず、攻め寄せてきた場合には、国力を尽くして一戦を交えることも致し方ないとした。また、「ご決着」は「天朝」へ奏達した上でなされるべきだと説いた。

斉昭は、安政元(一八五四)年三月十日、海岸防禦筋御用を辞任した。慶勝が江戸城へ登城し、老中阿部正弘をはじめとする幕閣に面会し、詰問状を突き付けたのは、その直後の四月一日のことであった。慶勝は、外国勢力に対する幕府の弱腰を痛烈に批判し、斉昭の登用を強く要求した。ところが、幕閣たちは慶勝の要求を受け入れようとはしない。そこで、慶勝は同月十一日、十五日と立て続けに登城し、幕閣を繰り返し詰問した。

これに対して、幕府は、慶勝の幕閣への謁見謝絶、外様諸大名への面会遠慮を命じる内諭を報いた。これに対して、慶勝と幕閣の間を取り持ってきた若年寄の遠藤胤統(たねのり、慶勝の父方の叔父遠藤胤昌の養父)は、正論とはいえ「御激論」は避けるべきであり、自身が尾張藩の正統(生え抜き)ではないことを自覚すべきだと慶勝をたしなめた(「嘉永・安政期の尾張藩」)。

同年七月、慶勝は国元に戻り藩政改革に取り組もうとした。そこで早期の帰国を幕府に願い出た。ところが、幕府はこれを認めず、慶勝は翌安政二年三月に帰国した。 続きを読む 徳川慶勝の隠居謹慎─『名古屋と明治維新』より →

尾張藩初代藩主の徳川義直(敬公)の尊皇思想は、彼が編んだ『軍書合鑑』末尾に設けられた一節「依王命被催事(王命に依って催される事)=仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず」に集約される。その詳しい内容は歴代の藩主にだけ、口伝で伝えられてきた。その内容を初めて明らかにしたのが、第四代藩主・徳川吉通(立公)である。死期を迎えた立公は、跡継ぎの五郎太が幼少だったので「依王命被催事」の内容を、侍臣・近松茂矩に命じて遺したのでる。それが『円覚院様御伝十五ヶ条』だ。

尾張藩初代藩主の徳川義直(敬公)の尊皇思想は、彼が編んだ『軍書合鑑』末尾に設けられた一節「依王命被催事(王命に依って催される事)=仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず」に集約される。その詳しい内容は歴代の藩主にだけ、口伝で伝えられてきた。その内容を初めて明らかにしたのが、第四代藩主・徳川吉通(立公)である。死期を迎えた立公は、跡継ぎの五郎太が幼少だったので「依王命被催事」の内容を、侍臣・近松茂矩に命じて遺したのでる。それが『円覚院様御伝十五ヶ条』だ。

「依王命被催事」の精神は、尾張藩勤皇派に脈々と受け継がれ、維新に至る十四代藩主・徳川慶勝(文公)の活躍となって花開く。以下に挙げる近松矩弘の事跡(『名古屋市史 人物編第一』)には、その精神の継承が跡付けられている。

「矩弘、性質温克弁慧、世々軍学の師たり。其高祖茂矩、藩主吉通の遺命を蒙り、藩祖義直の軍書合鑑の末に「依王命被催事」とある一条、其他十一箇条に就いて勤王の主義の存する所を世子に伝へんとす。世子早世して其事止む。矩弘に至りて其遣訓を守り、之を慶勝に伝ふ。爾来田宮如雲・長谷川敬等と謀り、遺訓を遵奉して勤王の大義を賛し、力を国事に尽す」

『維新と興亜』編集長・坪内隆彦の「維新と興亜」実践へのノート