令和6年の郵政民営化法の抜本改正に当り、民営化の真実を明らかにしておきたい。

「日本郵政ガバナンス問題調査専門委員会報告書」(平成22年5月)【上】。

はじめに

官業としての郵政事業は、全国に張り巡らされた郵便局網を通じて郵便、貯金、保険の各事業による利便が全国同一条件の下で提供されることで、地方も含めた国民生活の基盤を提供し、戦後の我が国における都市と地方とのバランスのとれた経済の発展を可能にしてきた。高度経済成長の原動力となったのは、大都市周辺の重化学工業へのヒト・モノ・カネの集中がもたらした産業の発展であったが、経済成長によって生じた富を、都市だけではなく、地方にも振り向け、地域の経済振興を図る機能を果たしたのが公共事業であり、国及び自治体の予算と並んで、その重要な資金源となったのが、郵便貯金及び簡易保険として預け入れられた資金を活用して行われる財政投融資であった。

しかし、このような戦後経済成長システムは、バブル経済の崩壊とともに行き詰り、その後の不況の長期化、深刻化の中で、経済システムの根本的な見直しを迫られることになった。こうした中、21世紀に入り、政治、経済の構造の抜本的改革による不況からの脱却への期待を受けて登場したのが小泉政権であり、その政策の目玉として掲げられたのが、戦後システムの中核を担っていた郵政事業を民営化することであった。

政権発足の2年後の平成15年には日本郵政公社が発足し、それまで郵政事業庁による官営事業であった郵政事業は公社として独立採算の下、自律的、弾力的な運営を行うこととされた。さらに、その翌年の平成16年9月には郵政民営化の基本方針が閣議決定され、郵政民営化関連法案が国会に提出された。郵政民営化は、公的部門に流れていた郵便貯金・簡易保険の資金の流れを、他の金融機関と対等の競争条件の下で、民間金融機関としての資金運用に変えていくことで、資金の流れを官から民に転換することを主たる目的とするもので、我が国の経済社会システムそのものにも多大な影響を与えるものであった。それだけに、その是非について与党自民党内部も含めた政治対立が生じ、郵政民営化関連法案は参議院では一旦否決された。しかし、小泉首相が郵政民営化の是非を問うとして衆議院を解散し、総選挙で圧勝したことで政治対立は決着、平成17年10月に郵政民営化関連法が成立した。 続きを読む 「日本郵政ガバナンス問題調査専門委員会報告書」(平成22年5月) 【上】 →

わが国の伝統医学「和方」の復興を試みた人物として、権田直助に次いで挙げられるのが本居宣長である。宣長は『鈴屋答問録』で次のように述べている。

「何れの病も、神の御しわざにあらざるはなし。さて病ある時に、或は薬を服し、或はくさ〲のわざをして、これを治むるも、又皆神の御しわざ也。此薬をもて、此病をいやすべく、このわざをして、此わづらひを治むべく、神の定めおき給ひて、其神のみたまによりて、病は治まる也」

この宣長の記述について、菅田正昭氏は〈これはまさしく皇朝医道としての〈和方〉の考え方である。そうした観点に立てば、宣長の有名な二首「たなつ物もゝの本草も天てらす日の大神のめぐみえてこそ」「朝よひに物くふごとに豊宇気の神のめぐみをおもへよのひと」も、単に食物への感謝を歌ったものではなく、無上至極の尊き宝としての食物をしっかり噛んで食べれば、その人の身体と霊魂の中に伊勢内宮の天照大神と外宮の豊受大神が顕現する、という霊的食養道としての〈和方〉の極意を詠んだものであることがわかる〉と指摘している。

古神道の地下に流れている思想とは何か。菅田正昭氏はわが国の伝統医学「和方」に注目している。

西洋医学に対して東洋伝統医学としての漢方が存在する以上、わが国にはわが国独自の伝統医学「和方」が存在したはずだという発想だ。

菅田氏は『古神道の系譜』で、「祖神からの教えによって始まった〈和方〉は〈古神道〉の〈医方〉部門として機能していたのだが、古代の神々が隠れてしまったのと同時に、埋没してしまったのである」と指摘している。

幕末期には、国学者たちが「和方」の淵源を明らかしようと試みた。権田直助もその一人である。彼は文化六(一八〇九)年一月、武蔵入間郡毛呂で生まれた。江戸で幕府医官・野間広春院に漢方医学を、昌平黌教授の安積艮斎に儒学を学んだ後、帰郷して開業している。菅田正昭氏は次のように書いている。

「真面目な医師であるだけに、患者の疾病を治療するのが目的とはいえ、投薬ばかりしている漢方に疑問をもち始めた。しかも直助は敬神家でもあった。日本の神々を敬い、医薬の祖神である大己貴・少彦名二神を祀って朝暮敬拝しているうちに、漢方もしょせんは海外から渡来したものではないか、我国には独自の皇朝医道があったのではないか、それが途絶しているならぜひ復興させたい、と思うようになった。そして、それゆえに我国の古典の勉強から始めることになった」

こうして権田は天保八年(一八三七)九月、再び江戸へ出て平田篤胤に入門したが、結果は失望に終わっている。彼は篤胤に師事すれば、皇朝医道がすぐにでも学べると期待していたからだ。そもそもそのような師は存在しなかったわけだ。

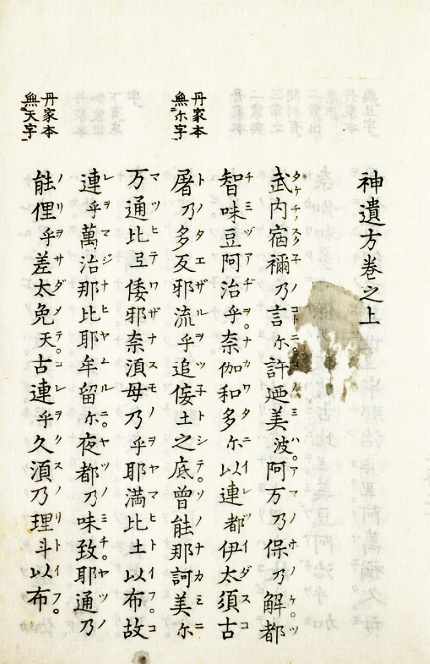

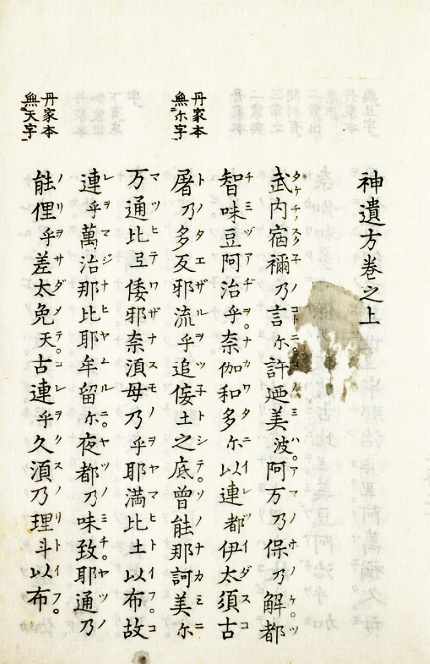

帰郷後は、権田はわが国の古医籍を求めて研究し、皇国医方を伝述した『神遺方(三巻)』にたどり着く。同書は丹波権守・施薬院使の丹波雅忠が撰したもので、永保年間(一〇八一~八四年)頃に成立している。同書は京都大学貴重資料デジタルアーカイブで閲覧できる。

〈権田直助はこの『神遺方』を片時も手放さず、臨床のなかでその真偽を実地に確かめるのだった。こうして神医道としての〈和方〉が、万国医道の大本、神人相伝の正道であることを、直助自ら悟る。そして、その臨床経験を踏まえて『神遺方経験抄(三巻)』を著わした。時に嘉永元年(一八四八)、四十歳のときだった〉(『古神道の系譜』)

権田が著した『神遺方経験抄』は孝明天皇に供されている。

権田は「大同の書に次いで尊きは丹波宿禰の神遺方の書」、「大同の書はあれども神遺方の書に正き法は伝はる」、「神遺方の書わけ見てぞ古の医の道はたどるべきなる」(『医道百首』)と詠んでいる。『神遺方』への傾倒ぶりが窺われる。ここにある「大同の書」とは、大同三(八〇八)年、桓武天皇の侍医だった出雲広貞が、平城天皇の命によって、医家の安倍真直と協力して、宮中および民間の薬方・医方を整理集成して撰集した『大同類聚方』(全百巻)のことだが、すでに散逸してしまっていた。

菅田正昭氏は『古神道は甦る』で次のように述べている。

〈わたしはむしろ、平田国学・平田神道を貫徹していたら、あのようなかたちでの国家神道にはならなかったのではないか、と思うのである。

じつは、国家神道というのは、国家の宗祀としての神社神道から宗教性を除去したものだ。すなわち、神道国教化の過程で、欧米諸国から信教の自由の確立を要請された政府が、神道は宗教でないから国家祭祀ができるのだ、という観点からつくりだしたのが国家神道なのである。いうなれば、言葉の正しい意味で、国家神道のほうが〈新興類似宗教〉〈擬似宗教〉であったのだ。そういえば、神社も内務省の管轄だったが、こちらのほうは弾圧の対象ではなく内政の一環として手厚く保護された。

いっぽう、平田系の神道家たちは、宗教的情熱にかけては人一倍強いところがあった。それだからこそ、祭政一致の理想社会実現のため、古代体制へ復帰しなければならない、なぞと、〈常識人〉からみれば誇大妄想・古代妄想におもえることも主張できたのである。

しかし、ヨーロッパのほうに顔を向けながら近代国家として歩み始めていた明治政府にとって、こうした宗教的情熱をもった神道家たちの〈時代錯誤〉の存在がめざわりになってきた。そのため、昇格・組織拡大を名目としながらも、その内実は神道家たちの影響力を弱めるために、神祇官→神祇省→教部省へと組織変更を行ない、政府は国学者・神道家たちよりも体制順応的な儒学者をより多く登用し始めたのである。そして、こうした儒学者あがりの官員たちによって、神道の宗教性が薄められ、そのかわりに道徳性が加えられていくのである。

こうして明治八年ごろになると、平田系の神道家たちの力は弱まり、宗教的情熱をもった神道家たちは、教導職となって宗教家の道を歩み始めるのである。

明治十三年、いわゆる祭神論争が起きるが、これが導火線となって明治十五年、神官の教導職兼任が禁止され、これを契機に一挙に六教団の独立をみるのである。……死後の安心立命を得るため、幽冥界を司る神としての大国主命のはたらきを強く打ちだしていたのが平田篤胤である。

また、神官の教導職兼任の禁止は、宗教ではない神社では神葬祭をやってはならぬ、ということを意味したが、幕末期の国学運動が神官の参加で復古神道という宗教改革運動になったのは、幕府体制下の寺請制度では、たとえ神職でも亡くなると仏式でしか埋葬できない、という状況の打破でもあった。つまり、神職は神葬祭を執行できるようにしようというのが、復古神道の運動の一面でもあったのである。

にもかかわらず国家神道は、復古神道が再興した神葬祭を否定してしまったのである。つまり、固有信仰・古神道の〈みたままつり〉の伝統を、神社神道から除外してしまったのである。

戦後はこうした桎梏から解放されたが、神社は死者の穢れをきらう、というもっともらしい理由をつけて、いまなお神葬祭を否定する神職もいるにはいる。にもかかわらず、戦争による死者の霊を祀った靖国神社や、地方の護国神社への参拝を熱心に勧めながら、その矛盾には気付かず、みずからは過去の人霊を祀った神社に仕えている神職もいるのである。

純正右翼の共同体として知られる大東塾の、故・影山正治氏は『増補・維新者の信條』のなかで、「まづ、神社の後方に氏子各戸の合同墓地が造られるべきであらう。吾々の祖先の霊もまた吾々と共に永久にまつろひゆくべきが故に、一切の墓は寺と教会から氏神の境内に移されねばならぬと思ふ」と書いているが、これはまったく正当な主張である。

ちなみに、お正月・春秋のお彼岸・お盆は本来、こうした〈みたままつり〉に起源をもっていたのである。ところが仏教渡来後、仏教の行事として吸収されてしまったのである。神道は明治維新の神仏分離のさい、それを返還してもらえたのに、廃仏毀釈と、この明治十五年のとき、判断を誤ってしまったのである。

このため、神道を宗教だと考える神官たちは、神官を辞任して教導職を選び、教派神道のなかに入っていくのである。その意味でも、教派神道のほうに古神道的要素が強いのである。というよりも、教派神道は古神道復活をめざして出現してきたのである。〉

菅田正昭氏は古神道各派の呼吸法について、以下のように述べている。

〈伯家神道の系譜につながる教派神道の禊教では〈長息(ながよ)〉といって伯家の息吹永世の伝とまったく同じ呼吸法を、お祓いをあげるまえにおこなっているが、こうした呼吸法はもちろん伯家や禊教だけの専売特許ではない。他の古神道系、教派神道系教団にも、独特の呼吸法を伝えているところが多い。

たとえば黒住教には、教祖の「天命直授(てんめいじきじゅ)」の体験をもとにした一種の丹田呼吸法がある。…黒住宗忠が重い病の床に臥しているとき、日輪が飛び込んだのを契機に全快したという故事にもとづいている。黒住教では、御陽気、すなわち太陽の気を吸うと称して、早朝の神拝のとき太陽を呑み込む仕草をしている。

神理教には、真気=神気を吸って体内の邪気を吐く「長呼吸法」というのがある。同教団では、朝は朝日に向かって直立し、手を合せ、夜は床の上に正座し、合掌し、「わが心清々し、天在諸神(夜は、うぶすねの神)守り給え幸え給え」と唱えながら、大きく長く呼吸し、腹の底まで入れて吐きだす、と教えている。

御嶽教の場合、朝、太陽に向かって立ったまま日拝と気吹をするのが重要な日課になっている。すなわち、静かに両足を揃え、太陽に向かって二拝二拍手一拝をしたあと、両足を大地に踏み開き、両手を斜め前から大空高くゆるやかに上げ、ゆっくりと気息を吸いこみ充分に胸を張るのである。そして、こんどはぐんと下腹に力を入れたまま、両手をゆるやかにおろしながら気息をはきだすのである。これを行なうと、前夜からの身心に充満していた汚れた悪気・毒気が吐きだされ、清浄な陽気=神気が全身にみなぎる。御嶽教では、これを攘禍行(じょうかぎょう)ともいっている。

御嶽教にはこのほか、神前で正座をして行なう「神人感応行」とよばれるものもある。まず正座をして、腰をのばし、背骨を正し、顎をひき、目は半眼にする。二拝二拍手一拝のあと、福徳円満の手契(印)を結び、それを下腹部、すなわち臍下丹田のあたりにおく。この福徳円満の手契の結び方は、右手を下に、左手を上にするようにして掌を上向きに重ね、あたかも玉をもつように両手の親指で円を作るようにすればよいのである。こうしてから、御嶽教では「神威如嶽(しんいじょがく)、神威如嶽」と念じながら、ゆっくりと息を吸い込み、充分に息が入ったところで、神人一体の境地をもって、ぐっと下腹に力を入れ、こんどは神恩に感謝する気持で「神恩如海(しんおんじょかい)、神恩如海」と念じながら、ゆっくりと息を吐きだすのである。

このように、伯家神道の永世と、他の神道の丹田呼吸法とでは、まず息は吐きだすのが最初か、吸うのが最初か、という相違があるが、二人以上で行なう場合、明らかに最初は息を吐いたほうが気が合いやすくなるし、心身の穢れを祓うという意味からも、最初は息を吐いたほうが良いと思う。ただし、伯家には〈神の息〉といって、まず口から吸って鼻から吐く、という呼吸法もあるが、これは永世を行じながら何かを祈念したとき、最後に一回だけ行なうものだという。さらに、伯家には、天津息吹といって、息を「ハッ、ハッ」と咳込むように、しかしまったく吸うことなしに息がつづくかぎり吐きだし、身体に付着した罪・穢れを一度にすべて吹きはらう、というのもあるようだ。

いずれにせよ、多少の違いはあるものの、神道では丹田呼吸法を、鎮魂法として大切にしているのである。〉(『古神道は甦る』270-271頁)

以下、アマゾンレビューに書いた書評を転載する。

以下、アマゾンレビューに書いた書評を転載する。

「保守派」がグローバル企業の擁護者でいいのか

評者は、共同体を破壊し、格差拡大をもたらす新自由主義に対して「保守派」が沈黙していることに、強い違和感を覚えてきた。なぜ、「保守派」は種子法廃止、水道法改正、漁業法改正など、グローバル資本や大企業の要請によって強行される制度破壊に抵抗しないのか、と。

「保守」の立場に立つ著者の問題意識も、そこにあるようだ。「冷戦が終結して久しい今、明治時代の論客に立ち返って、国民精神の観点から弱者救済や格差の是正を訴える議論がもっと出てきてもよいし、それを当然とみなすように変わっていかなければならない」(210頁)

著者が指摘するように、戦後の「保守派」が冷戦的価値観から資本主義と妥協したことには理由があるが、それでも彼らの中にすら、資本主義を克服する萌芽は見られた。ところが、いまや「保守派」の多くがグローバル企業、大企業の擁護者に転落してしまったかに見える。

そもそもわが国において、先人たちが目指してきた理想的な社会のあり方、さらに言えば國體は資本主義と相容れるものなのだろうか。著者は、國體こそが守るべき価値だと言う。

〈経済体制は経済体制でしかなく、國體はそれを超えて存在するものであるという。言い換えると、経済体制は守るべき価値ではなく、國體こそが守るべき価値の源泉ということにもなろう。経済体制は国家の実情、国家そのものが目指すべき方向、そして国家が伝統的に培ってきた価値観に従って決められるべきなのだ〉(8頁)。

〈資本主義の問題点は、それが日本社会に導入された明治期から既に一部の先覚には自覚されていた。戦前、戦後の心ある思想家の論考は、資本主義と共産主義の双方の欠点を自覚し、それに依らない國體への確信に満ちている。したがってわれわれは彼らの真摯な論考に耳を傾け、学び続ける中で日本社会のあるべき姿を描かなければならないだろう〉(7頁)

著者は、数多くの戦前の思想家の言説を紹介し、右翼、国粋主義者と呼ばれてきた人物に一人として資本主義者はいないと説く(167、168頁)。そこで挙げられるのは、西郷隆盛、頭山満、内田良平、陸羯南、三宅雪嶺、権藤成卿、北一輝、大川周明、葦津珍彦、野村秋介、三島由紀夫といった人物だ。

國體を語る「保守派」が、グローバル企業の擁護者でいいのか。本書は「保守派」の奮起を強く促している。

『日本百年戦争宣言』で知られる孤高のエリート軍人・高嶋辰彦に思想的影響を与えた人物の一人が、仲小路彰である。高嶋が仲小路と初めて会ったのは、昭和十三年十月二十七日のことであった。

『日本百年戦争宣言』で知られる孤高のエリート軍人・高嶋辰彦に思想的影響を与えた人物の一人が、仲小路彰である。高嶋が仲小路と初めて会ったのは、昭和十三年十月二十七日のことであった。

独自の「日本世界主義」思想を展開していた仲小路らは、昭和十五年に「スメラ学塾」を立ち上げた。その講義の中核を担ったのは、国民精神文化研究所に所属していた小島威彦である。小島は、日本中心の独創的な世界史を講じた。

仲小路は、昭和十七年に『米英の罪悪史』を著し、以下のように書いている。ここには、欧米的価値観に基づいた政治システムに対する鋭い批判が示されている。

〈思へば、英米の議会主義政治、政党主義的政治は一時全く世界政治の理想の如く宣伝され、その自由主義的民主政治は、実に政治的体制の典型として偶像化されました。これを以て進歩的なりとし、それに反対するものを悉く反動的保守的として排撃し、英米はその政治的偶像をもつて他のすべての諸国を、その政治的統制の下に独裁するのでありました。あらゆる植民地国は、自らの伝統的なる政治組織をもつて全く旧きものとして廃棄し、英国的政治の体制下に編入され細胞化されるのでありました。しかももし一国が強大となるや、これを抑圧するために、米英には適し、その国には不利なる米英的憲法、法律等を制定せしめ、さらにそれを英米的世界の現状維持のみを擬護する国際法をもつてしめつけ、全くその自由を剥奪することを以て、自由主義政治と称せしめ、彼等をして全く英米化し、米英依存せしめるのでありました。しかもすでに民主主義的なる米英的世界秩序は、それ自らの中に矛盾を激化し、末期的没落に瀕するのであります。

かくして今次の大戦こそ、それ等一切の旧き民主主義的米英勢力圏を徹底的に粉砕すべき戦争であります。もしそれを為さずして、たゞ従来の米英的支配権を排撃して、それに代るに再び自らが米英的地位を占め、その搾取を繰返すことあるか、それともまた米英的なる近代国家体制、民主主義政体を植民地の独立として実施するか、或はまたソヴエート的なる民族解放理論がいかなるものなるを認識せず、帝国主義侵略を避けんとして、東亜の解放を実現せんとする如きあらば、これは全く皇軍の赫々たる戦果を無にするのみならず、却つて大東亜民族は不統一のまま殆ど救はるることなく、遂に克服すべからざる禍根を残すこととなるでありませう。まさに近代民主国家を根本的に否定し、海月なす、たゞよへる国々を修理固成するすめらみくにの国生みとしての日本世界史建設の大東亜皇化圏、すめら太平洋圏の復興を実現し、かくて大御稜威の下、アジアは渾然として、その根源的なるものに帰一するは、それ自らの本質的運命であります〉

この仲小路の言説は、英米型民主主義を絶対視する、わが国の戦後言論空間においては、理解し難いものかもしれない。しかし、我々は改めて英米型民主主義が絶対なのかを問い直すべきではないか。

平成三十年七月二十六日午後、「安倍首相に種子法復活と併せて必要な施策を求める有志」とともに内閣府に赴き、安倍首相宛てに以下のような要望書を提出した。

「種子法(主要農作物種子法)廃止に抗議し、同法復活と併せて必要な施策を求める要望書」

今年(平成三十年)四月、安倍内閣によって種子法(主要農作物種子法)が廃止された。この種子法は、米麦大豆などの主要農作物の種子の生産と普及を国と県が主体になって行うことを義務付けた法律である。この法律のもとで、これまで国が地方交付税等の予算措置を講じ、県が種子生産ほ場の指定、生産物審査、原種及び原原種の生産、優良品種の指定などを行うことによって、良質な農作物の安価で安定的な供給に寄与してきた。

今年(平成三十年)四月、安倍内閣によって種子法(主要農作物種子法)が廃止された。この種子法は、米麦大豆などの主要農作物の種子の生産と普及を国と県が主体になって行うことを義務付けた法律である。この法律のもとで、これまで国が地方交付税等の予算措置を講じ、県が種子生産ほ場の指定、生産物審査、原種及び原原種の生産、優良品種の指定などを行うことによって、良質な農作物の安価で安定的な供給に寄与してきた。

しかし、安倍首相は、この種子法が、民間企業の公正な競争を妨げているとの理由で、突如廃止を言い出し、国会での十分な審議も経ぬまま、昨年三月可決成立させてしまった。

今後種子法廃止によって、外資を含む種子企業の参入が加速し、種子価格の高騰、品質の低下、遺伝子組み換え種子の流入による食物の安全性への不安、長年我が国が税金による研究開発で蓄積してきた種子技術の海外流出、県を主体にすることで維持されてきた種子の多様性や生態系、生物多様性への影響など、数多くの弊害が危惧されている。

こうした懸念を受けて、「種子法廃止法案」では、付帯決議として「種苗法に基づき、主要農作物の種子の生産等について適切な基準を定め、運用する」「主要農作物種子法の廃止に伴って都道府県の取組が後退することのないよう、・・・引き続き地方交付税措置を確保し、」「主要農作物種子が国外に流出することなく適正な価格で国内で生産されるよう努める」「消費者の多様な嗜好性、生産地の生産環境に対応した多様な種子の生産を確保すること。・・・特定の事業者による種子の独占によって弊害が生じることがないように努める」ことなどが記されているが、どれも努力義務で法的強制力はないばかりか、早くも政府は、この付帯決議の主旨に逆行する政策を推し進めている。 続きを読む 安倍首相に種子法復活を求める要望書を提出(平成30年7月26日) →

展転社から里見岸雄博士の『天皇とプロレタリア』が普及版として復刻された。『月刊日本』平成30年7月号に掲載した書評を紹介する。

展転社から里見岸雄博士の『天皇とプロレタリア』が普及版として復刻された。『月刊日本』平成30年7月号に掲載した書評を紹介する。

〈安倍政権が推進する新自由主義とグローバリスムによって、ますます貧困と格差が拡大しつつある。ところが、いわゆる保守派の多くはこの問題に沈黙している。本書は、そうした保守派に対する鋭い批判の書として読むこともできる。

資本家の横暴に対する「無産階級」の反発が強まり、やがて昭和維新運動の台頭を迎える昭和4年に刊行された本書は、国体の真髄を理解しない為政者や「観念的国体論者」に強烈な批判を浴びせている。〉(後略)

平成30年1月29日、『日本のお米が消える』(『月刊日本』平成30年2月号増刊)を発売しました。

平成30年1月29日、『日本のお米が消える』(『月刊日本』平成30年2月号増刊)を発売しました。

モンサントなどのグローバル種子企業は、遺伝子組み換えイネやゲノム編集イネによる市場支配を目論んできました。安倍政権は、このモンサントの野望に手を貸すかのように、日本のおコメを守ってきた種子法を廃止してしまいました。このままでは日本のおコメは消えていきます。

目 次

はじめに 日本のおコメが消える

第一章 日本のおコメが食べられなくなる

山田正彦 イネの価格は10倍に跳ね上がります

八木岡努 おコメの種類が確実に減ります

中村陽子 害虫や気候の変動に対応できなくなります

古瀬 悟 タネを作る県がどんどん減っていきます

山田俊男 民間企業の参入が狙いです

西川芳昭 種子は公共のものです

タネを作るにはこんなに時間と手間がかかる! 生産現場ルポ

種子法を廃止する理由はどこにもありません

種子法廃止に歯止めがかけられていない

種子法の父・坂田英一の理想を取り戻そう

坂田英一が語った種子法への思い

続きを読む 『日本のお米が消える』(『月刊日本』平成30年2月号増刊) →

『維新と興亜』編集長・坪内隆彦の「維新と興亜」実践へのノート