わが国の伝統医学「和方」の復興を試みた人物として、権田直助に次いで挙げられるのが本居宣長である。宣長は『鈴屋答問録』で次のように述べている。

「何れの病も、神の御しわざにあらざるはなし。さて病ある時に、或は薬を服し、或はくさ〲のわざをして、これを治むるも、又皆神の御しわざ也。此薬をもて、此病をいやすべく、このわざをして、此わづらひを治むべく、神の定めおき給ひて、其神のみたまによりて、病は治まる也」

この宣長の記述について、菅田正昭氏は〈これはまさしく皇朝医道としての〈和方〉の考え方である。そうした観点に立てば、宣長の有名な二首「たなつ物もゝの本草も天てらす日の大神のめぐみえてこそ」「朝よひに物くふごとに豊宇気の神のめぐみをおもへよのひと」も、単に食物への感謝を歌ったものではなく、無上至極の尊き宝としての食物をしっかり噛んで食べれば、その人の身体と霊魂の中に伊勢内宮の天照大神と外宮の豊受大神が顕現する、という霊的食養道としての〈和方〉の極意を詠んだものであることがわかる〉と指摘している。

古神道の地下に流れている思想とは何か。菅田正昭氏はわが国の伝統医学「和方」に注目している。

西洋医学に対して東洋伝統医学としての漢方が存在する以上、わが国にはわが国独自の伝統医学「和方」が存在したはずだという発想だ。

菅田氏は『古神道の系譜』で、「祖神からの教えによって始まった〈和方〉は〈古神道〉の〈医方〉部門として機能していたのだが、古代の神々が隠れてしまったのと同時に、埋没してしまったのである」と指摘している。

幕末期には、国学者たちが「和方」の淵源を明らかしようと試みた。権田直助もその一人である。彼は文化六(一八〇九)年一月、武蔵入間郡毛呂で生まれた。江戸で幕府医官・野間広春院に漢方医学を、昌平黌教授の安積艮斎に儒学を学んだ後、帰郷して開業している。菅田正昭氏は次のように書いている。

「真面目な医師であるだけに、患者の疾病を治療するのが目的とはいえ、投薬ばかりしている漢方に疑問をもち始めた。しかも直助は敬神家でもあった。日本の神々を敬い、医薬の祖神である大己貴・少彦名二神を祀って朝暮敬拝しているうちに、漢方もしょせんは海外から渡来したものではないか、我国には独自の皇朝医道があったのではないか、それが途絶しているならぜひ復興させたい、と思うようになった。そして、それゆえに我国の古典の勉強から始めることになった」

こうして権田は天保八年(一八三七)九月、再び江戸へ出て平田篤胤に入門したが、結果は失望に終わっている。彼は篤胤に師事すれば、皇朝医道がすぐにでも学べると期待していたからだ。そもそもそのような師は存在しなかったわけだ。

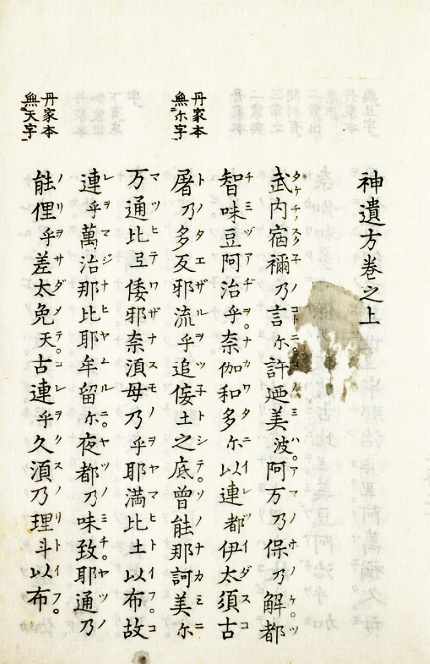

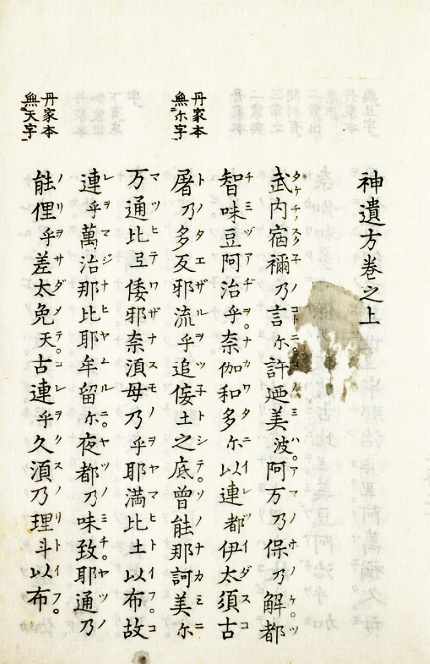

帰郷後は、権田はわが国の古医籍を求めて研究し、皇国医方を伝述した『神遺方(三巻)』にたどり着く。同書は丹波権守・施薬院使の丹波雅忠が撰したもので、永保年間(一〇八一~八四年)頃に成立している。同書は京都大学貴重資料デジタルアーカイブで閲覧できる。

〈権田直助はこの『神遺方』を片時も手放さず、臨床のなかでその真偽を実地に確かめるのだった。こうして神医道としての〈和方〉が、万国医道の大本、神人相伝の正道であることを、直助自ら悟る。そして、その臨床経験を踏まえて『神遺方経験抄(三巻)』を著わした。時に嘉永元年(一八四八)、四十歳のときだった〉(『古神道の系譜』)

権田が著した『神遺方経験抄』は孝明天皇に供されている。

権田は「大同の書に次いで尊きは丹波宿禰の神遺方の書」、「大同の書はあれども神遺方の書に正き法は伝はる」、「神遺方の書わけ見てぞ古の医の道はたどるべきなる」(『医道百首』)と詠んでいる。『神遺方』への傾倒ぶりが窺われる。ここにある「大同の書」とは、大同三(八〇八)年、桓武天皇の侍医だった出雲広貞が、平城天皇の命によって、医家の安倍真直と協力して、宮中および民間の薬方・医方を整理集成して撰集した『大同類聚方』(全百巻)のことだが、すでに散逸してしまっていた。

菅田正昭氏は『古神道は甦る』で次のように述べている。

〈わたしはむしろ、平田国学・平田神道を貫徹していたら、あのようなかたちでの国家神道にはならなかったのではないか、と思うのである。

じつは、国家神道というのは、国家の宗祀としての神社神道から宗教性を除去したものだ。すなわち、神道国教化の過程で、欧米諸国から信教の自由の確立を要請された政府が、神道は宗教でないから国家祭祀ができるのだ、という観点からつくりだしたのが国家神道なのである。いうなれば、言葉の正しい意味で、国家神道のほうが〈新興類似宗教〉〈擬似宗教〉であったのだ。そういえば、神社も内務省の管轄だったが、こちらのほうは弾圧の対象ではなく内政の一環として手厚く保護された。

いっぽう、平田系の神道家たちは、宗教的情熱にかけては人一倍強いところがあった。それだからこそ、祭政一致の理想社会実現のため、古代体制へ復帰しなければならない、なぞと、〈常識人〉からみれば誇大妄想・古代妄想におもえることも主張できたのである。

しかし、ヨーロッパのほうに顔を向けながら近代国家として歩み始めていた明治政府にとって、こうした宗教的情熱をもった神道家たちの〈時代錯誤〉の存在がめざわりになってきた。そのため、昇格・組織拡大を名目としながらも、その内実は神道家たちの影響力を弱めるために、神祇官→神祇省→教部省へと組織変更を行ない、政府は国学者・神道家たちよりも体制順応的な儒学者をより多く登用し始めたのである。そして、こうした儒学者あがりの官員たちによって、神道の宗教性が薄められ、そのかわりに道徳性が加えられていくのである。

こうして明治八年ごろになると、平田系の神道家たちの力は弱まり、宗教的情熱をもった神道家たちは、教導職となって宗教家の道を歩み始めるのである。

明治十三年、いわゆる祭神論争が起きるが、これが導火線となって明治十五年、神官の教導職兼任が禁止され、これを契機に一挙に六教団の独立をみるのである。……死後の安心立命を得るため、幽冥界を司る神としての大国主命のはたらきを強く打ちだしていたのが平田篤胤である。

また、神官の教導職兼任の禁止は、宗教ではない神社では神葬祭をやってはならぬ、ということを意味したが、幕末期の国学運動が神官の参加で復古神道という宗教改革運動になったのは、幕府体制下の寺請制度では、たとえ神職でも亡くなると仏式でしか埋葬できない、という状況の打破でもあった。つまり、神職は神葬祭を執行できるようにしようというのが、復古神道の運動の一面でもあったのである。

にもかかわらず国家神道は、復古神道が再興した神葬祭を否定してしまったのである。つまり、固有信仰・古神道の〈みたままつり〉の伝統を、神社神道から除外してしまったのである。

戦後はこうした桎梏から解放されたが、神社は死者の穢れをきらう、というもっともらしい理由をつけて、いまなお神葬祭を否定する神職もいるにはいる。にもかかわらず、戦争による死者の霊を祀った靖国神社や、地方の護国神社への参拝を熱心に勧めながら、その矛盾には気付かず、みずからは過去の人霊を祀った神社に仕えている神職もいるのである。

純正右翼の共同体として知られる大東塾の、故・影山正治氏は『増補・維新者の信條』のなかで、「まづ、神社の後方に氏子各戸の合同墓地が造られるべきであらう。吾々の祖先の霊もまた吾々と共に永久にまつろひゆくべきが故に、一切の墓は寺と教会から氏神の境内に移されねばならぬと思ふ」と書いているが、これはまったく正当な主張である。

ちなみに、お正月・春秋のお彼岸・お盆は本来、こうした〈みたままつり〉に起源をもっていたのである。ところが仏教渡来後、仏教の行事として吸収されてしまったのである。神道は明治維新の神仏分離のさい、それを返還してもらえたのに、廃仏毀釈と、この明治十五年のとき、判断を誤ってしまったのである。

このため、神道を宗教だと考える神官たちは、神官を辞任して教導職を選び、教派神道のなかに入っていくのである。その意味でも、教派神道のほうに古神道的要素が強いのである。というよりも、教派神道は古神道復活をめざして出現してきたのである。〉

菅田正昭氏は古神道各派の呼吸法について、以下のように述べている。

〈伯家神道の系譜につながる教派神道の禊教では〈長息(ながよ)〉といって伯家の息吹永世の伝とまったく同じ呼吸法を、お祓いをあげるまえにおこなっているが、こうした呼吸法はもちろん伯家や禊教だけの専売特許ではない。他の古神道系、教派神道系教団にも、独特の呼吸法を伝えているところが多い。

たとえば黒住教には、教祖の「天命直授(てんめいじきじゅ)」の体験をもとにした一種の丹田呼吸法がある。…黒住宗忠が重い病の床に臥しているとき、日輪が飛び込んだのを契機に全快したという故事にもとづいている。黒住教では、御陽気、すなわち太陽の気を吸うと称して、早朝の神拝のとき太陽を呑み込む仕草をしている。

神理教には、真気=神気を吸って体内の邪気を吐く「長呼吸法」というのがある。同教団では、朝は朝日に向かって直立し、手を合せ、夜は床の上に正座し、合掌し、「わが心清々し、天在諸神(夜は、うぶすねの神)守り給え幸え給え」と唱えながら、大きく長く呼吸し、腹の底まで入れて吐きだす、と教えている。

御嶽教の場合、朝、太陽に向かって立ったまま日拝と気吹をするのが重要な日課になっている。すなわち、静かに両足を揃え、太陽に向かって二拝二拍手一拝をしたあと、両足を大地に踏み開き、両手を斜め前から大空高くゆるやかに上げ、ゆっくりと気息を吸いこみ充分に胸を張るのである。そして、こんどはぐんと下腹に力を入れたまま、両手をゆるやかにおろしながら気息をはきだすのである。これを行なうと、前夜からの身心に充満していた汚れた悪気・毒気が吐きだされ、清浄な陽気=神気が全身にみなぎる。御嶽教では、これを攘禍行(じょうかぎょう)ともいっている。

御嶽教にはこのほか、神前で正座をして行なう「神人感応行」とよばれるものもある。まず正座をして、腰をのばし、背骨を正し、顎をひき、目は半眼にする。二拝二拍手一拝のあと、福徳円満の手契(印)を結び、それを下腹部、すなわち臍下丹田のあたりにおく。この福徳円満の手契の結び方は、右手を下に、左手を上にするようにして掌を上向きに重ね、あたかも玉をもつように両手の親指で円を作るようにすればよいのである。こうしてから、御嶽教では「神威如嶽(しんいじょがく)、神威如嶽」と念じながら、ゆっくりと息を吸い込み、充分に息が入ったところで、神人一体の境地をもって、ぐっと下腹に力を入れ、こんどは神恩に感謝する気持で「神恩如海(しんおんじょかい)、神恩如海」と念じながら、ゆっくりと息を吐きだすのである。

このように、伯家神道の永世と、他の神道の丹田呼吸法とでは、まず息は吐きだすのが最初か、吸うのが最初か、という相違があるが、二人以上で行なう場合、明らかに最初は息を吐いたほうが気が合いやすくなるし、心身の穢れを祓うという意味からも、最初は息を吐いたほうが良いと思う。ただし、伯家には〈神の息〉といって、まず口から吸って鼻から吐く、という呼吸法もあるが、これは永世を行じながら何かを祈念したとき、最後に一回だけ行なうものだという。さらに、伯家には、天津息吹といって、息を「ハッ、ハッ」と咳込むように、しかしまったく吸うことなしに息がつづくかぎり吐きだし、身体に付着した罪・穢れを一度にすべて吹きはらう、というのもあるようだ。

いずれにせよ、多少の違いはあるものの、神道では丹田呼吸法を、鎮魂法として大切にしているのである。〉(『古神道は甦る』270-271頁)

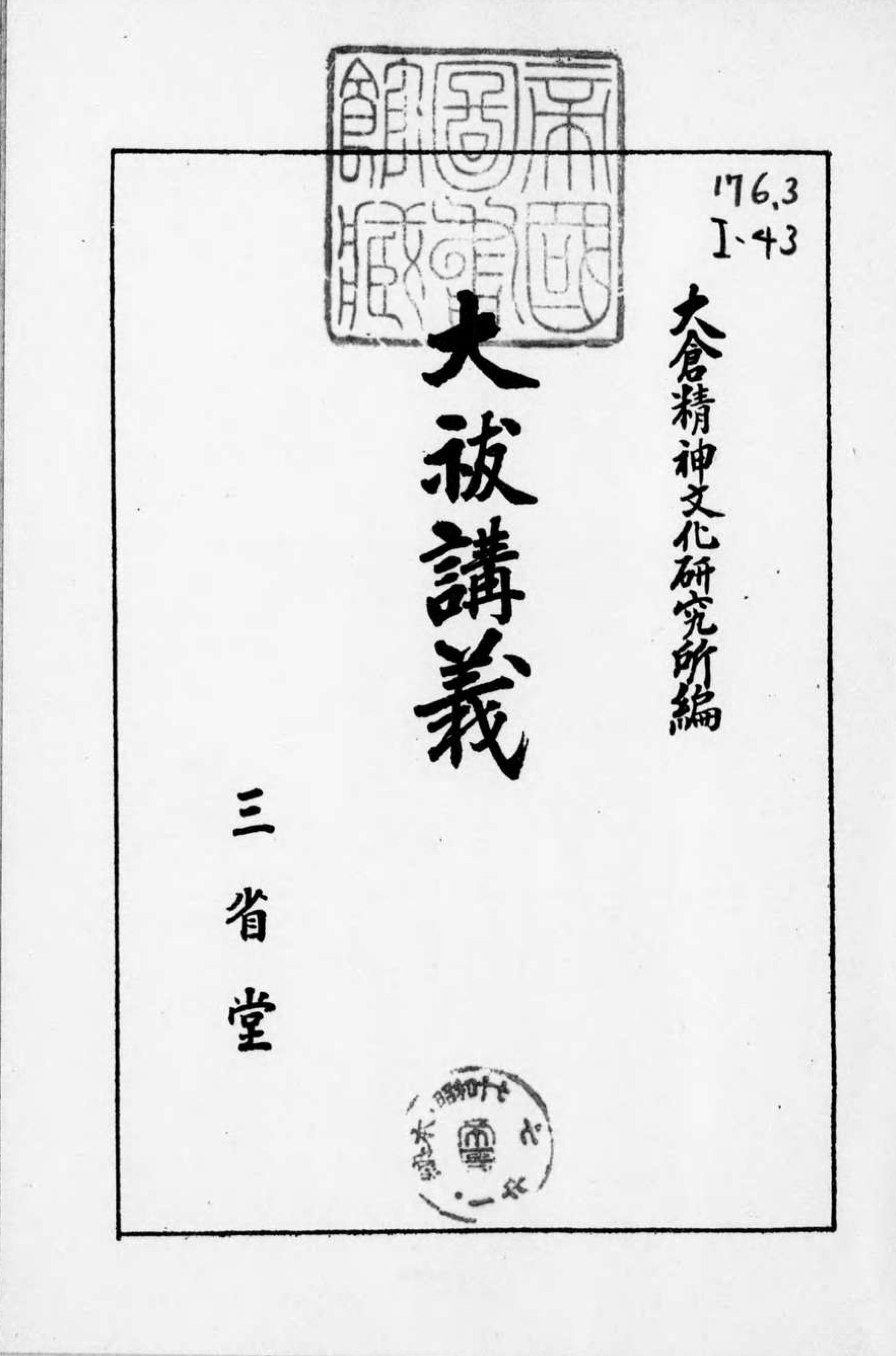

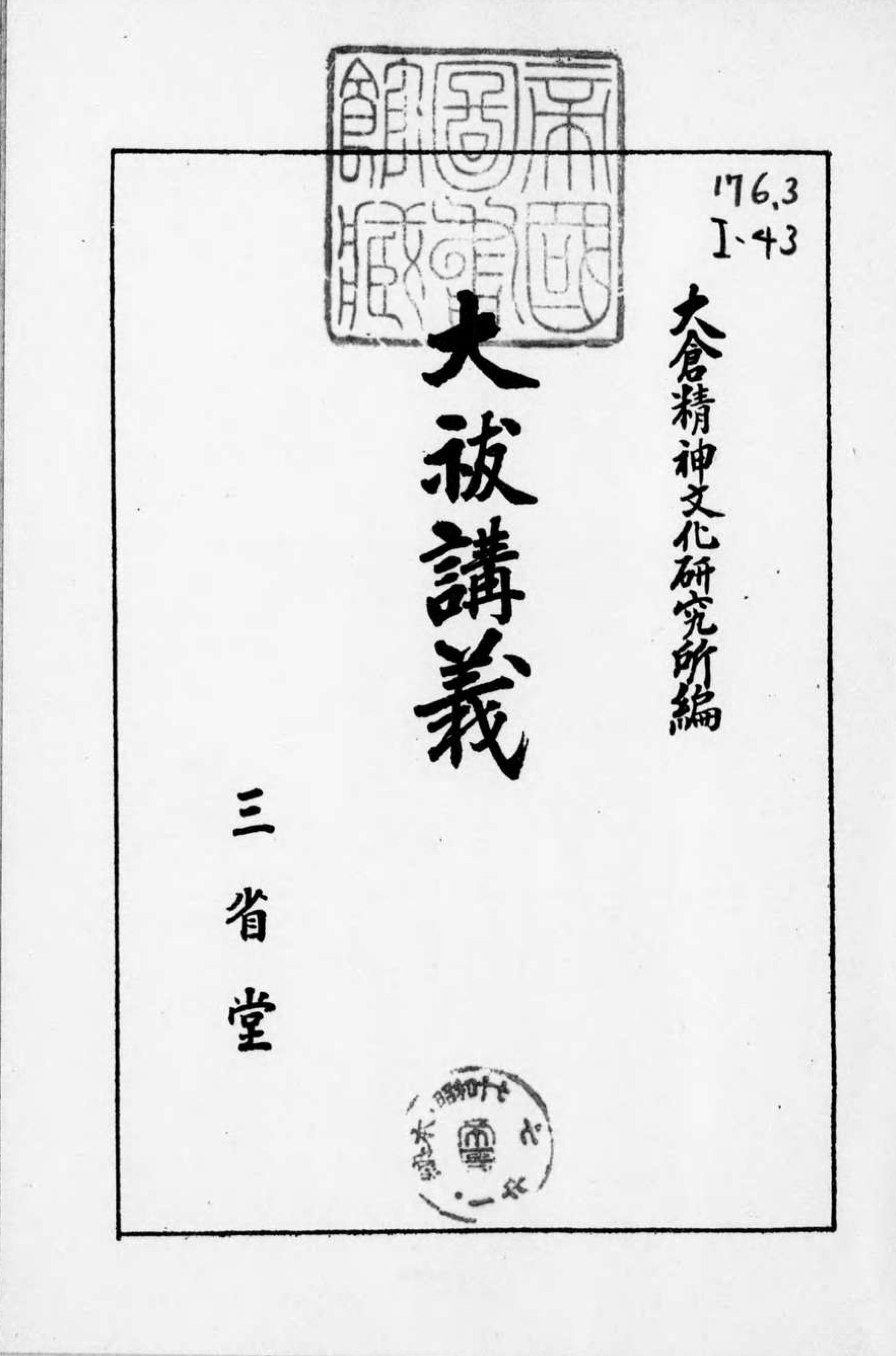

今泉定助は、『大祓講義』(三省堂、昭和17年)において、「天津金木」を次のように説明している。

今泉定助は、『大祓講義』(三省堂、昭和17年)において、「天津金木」を次のように説明している。

〈「金木」とはどう云ふものであるかと申しますと、賀茂真淵、本居宣長両翁は、金木は棓(つかなぎ)で手頃の棒といふ事であると云つて居ります。「以棓戦」といふ言葉があります。此の「つかなぎ」の「つ」を省いて「かなぎ」と云ふので、棒を切つて机に拵へる事を云つてゐるのであり、「つかなぎ」は「束木」で、手でおさへるに手頃の棒であると申して居ります。

然し、本居翁は流石に変だと思はれて、非常に苦心して居られます。古代はさういふものを使つたのであらうが、矢張り解り難い事であると云つて、安心が出来なかつたやうであります。「置座」は置き座(ら)で、座(くら)は倉、庫と同じであり、物を区分して置く所を云ひます。

「位」(くらゐ)も、定まつた所にゐることを云ふので、同様に「座」(くら)の意味でありませう。而して「千座の置座」は延喜式に依つて見ると、八座置と四座置とがあり、之を「やぐらおき」、「よぐらおき」と云ひ、長きは二尺四寸、短きは一尺二寸で半分であります。八座置の方が本当のものであるといふ理由は、八といふ数に非常に重きを置いて居るからであります。二尺四寸は八寸の三倍で、八を基準にしてゐます。小さいものを置く必要が出来てから後に、四座置も作つたのでありませう。「千座」は沢山の意味、「置き足らはす」は置座に祓つ物、贖物を充満する事で、矢張り須佐之男命の故事に倣つて居るのであります。祓をするには、罪を祓ふ為めに祓つ物を供へる例になつて居つて、其の祓つ物を沢山に積み重ねるのであります。天津金木に就いての古人の説は上に述べた通りでありますが、「天津宮事以ちて」以下「天津金木云々」といふ所に行事があるので、古人の説だけでは足りませんから更に申し上げます。「天津」は天上の意味で、「天上の儀式に倣つたものを全て天津と云ひます。「金木」は簡単に申せば支那の算木の様なもので、長さ二寸五分位であり、本打切末打断たるものを四木拵へ、一本は四角皆青色であり、一本は四角皆白色であり、一本は皆黄色、一本は皆赤色、此の青・黄・赤・白の金木を、千座置座に贖物と共に置き足らはします。金木は仮字で、「か」は疑の辞であります。「雲か山か」「呉か越か」など云ふ場合の疑問の「か」であります。「な」は「なぎ」、「なぐ」で調和の意味であります。「かなぎ」は自分の疑ひを調和するものと云ふ意味であります。自分の疑ひを調和し定めるといふ事は、神の御心を伺ふ事であります。それで、金木と云ふのは自分の疑ひを決める意味で、支那の八卦に於ける算木の様なものであります〉

大石凝真素美の「天津神算木之極典」について、大宮司朗氏は次のように書いている。

大石凝真素美の「天津神算木之極典」について、大宮司朗氏は次のように書いている。

〈天津金木とは天地火水を表象する四分角二寸方形のものであり、その展開をもって形体無きものを象徴的に顕示し、その顕相の証微するところによって宇宙創造の秘機を悟り、さらには天地を動かすばかりの神秘力を得ると伝えられるもので、この書においては真訓を施した古事記に則って天津金木を置き足らわし、実に眼に物をみせてくれるのである。天津金木の製作法については、『天地茁廴貫きの巻』および水谷清『古事記大講』六巻に詳しく述べられている。それにもとづいて金木を製作し、実際に置き足らわして御覧になれば、望外の妙機に出会われることと確信するものである。

本篇においては『古事記』上巻を天津金木二本組をもって顕示しているが、熟達なされた方は、中巻以降、四本結、八本結、十六本結と本数を増やして、その運用の妙をつかまれることを願いものである。翁自身は本篇末尾において次のように書かれている。

「実に至大天球の中に於て此書に及ぶ者ある事無し。天文、科学、暦法の如きもその蘊奥の極を収めて照々赫々たり。釈迦の一切蔵理の如きに勝る事億万億也。其証たるや此の書の内に収まり有り在る明細を探り出す時は四十九億余万巻の真書を発表する者也」〉

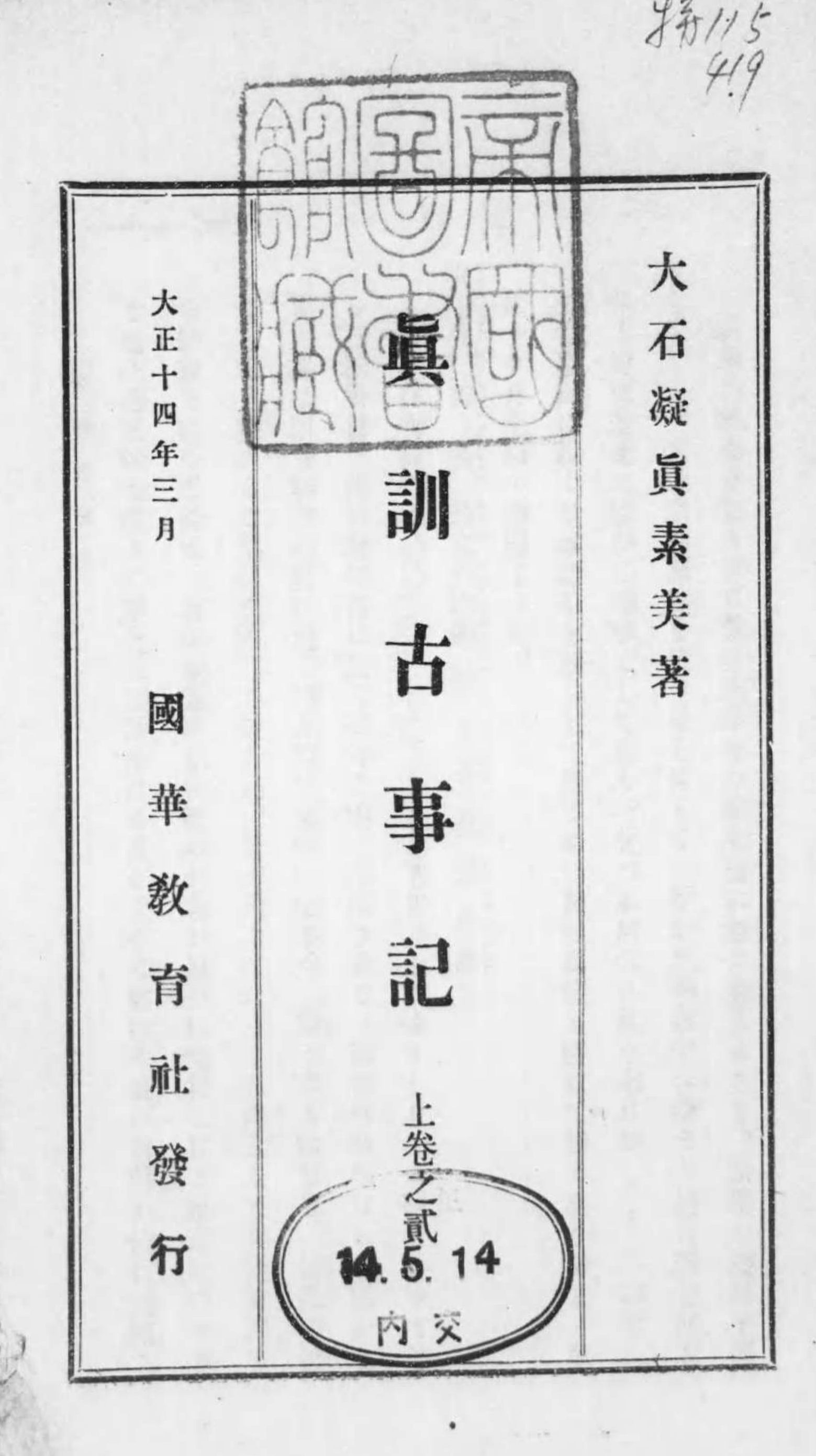

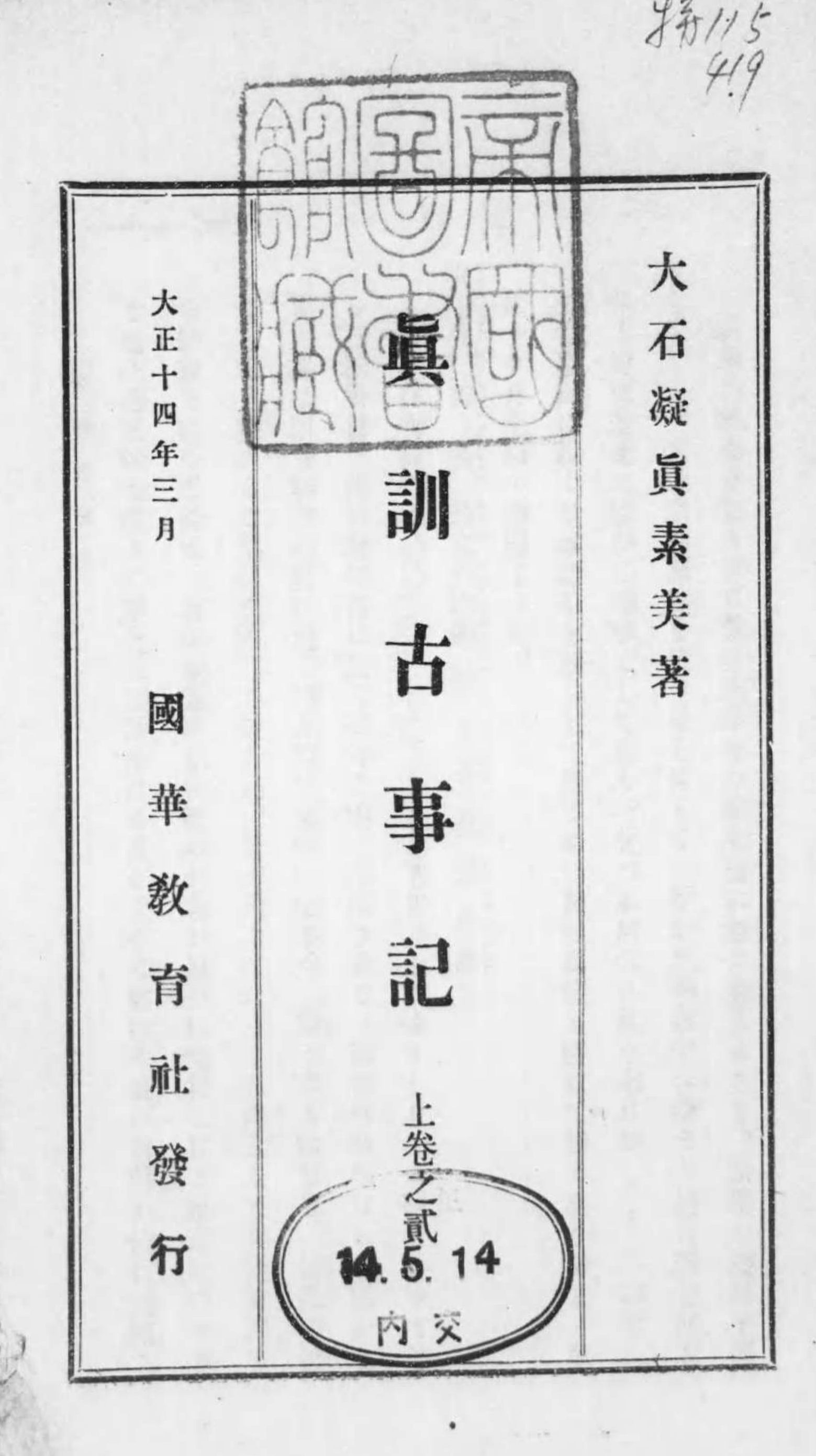

大石凝真素美の「真訓古事記」について、大宮司朗氏は次のように書いている。

大石凝真素美の「真訓古事記」について、大宮司朗氏は次のように書いている。

〈本篇は翁最晩年の著述である。水野満年翁宅において本書を脱稿一ヵ月後に微恙を覚えられ、療養に努めるも寄る年波のためか回復渉々しからず、翌々大正二年に逝去されるのである。そのため翁にとってなお不満とせられるところがいくつかあったようであるが修正の機会はなかった。

とはいえ、本篇こそは翁畢生の大著である。翁によれば『古事記』は無上の事実が八通り収められている極典であり、従ってその研究分野も八通りに大別される。(一)歴史、(二)天文、(三)地文、(四)暦術、(五)人類成立之極元、(六)日本語学、(七)天造之神算木の極典、(八)世界の大通義。本書は特に(六)をポイントとして翁独得の奇想天外から来るともいうべき解釈を縦横無尽に展開する雄篇である。『天津神算木之極典』末尾の一文からは、翁が稗田阿礼の再生との自覚を持っておられたことが窺えるが、とすれば、今の世のため本篇を最後に書き残し、人類の指針の大度衡とすることこそがその再生の使命だったとも言えよう。それ故種々指摘さるべき事柄は多いが、ことに注目されるのは、太古より伝来したとされる言霊図表「ますみの鏡」の玄義を初めて明らかにしていることである。

「日本語は円明正朗なる声が七十五声有る也。此の七十五声を写真に正列したる鏡を太古より真須美と云ふ也。此の真須美と日本全国の地体と密合して居る也。故に人の体と密合して居る也。又人の心の全体と密合して居る也」

かく断言し、『古事記』の解と絡めて詳説詳述しているのであるが、この師説を受けた水野満年翁は日本の地理と真須美の連関を示す図を書き残されており、一時三五(あなない)教の人々の間に流布されていたことがあり、私自身も見た記憶がある〉「大石凝真素美全集解題」

大石凝真素美の「大日本言霊」について、大宮司朗氏は次のように書いている。

大石凝真素美の「大日本言霊」について、大宮司朗氏は次のように書いている。

〈徳川末期の言霊学者中村孝道の門人たりし祖父望月幸智より継承された言霊の奥義を基礎とし、刻苦研究すること数十年、明治三六年春、翁七二歳の時に大成されたのが、この『大日本言霊』であり、大正二年には水野満年により天覧にも供されている。直筆原本の標題には『大日本皇国言霊の巻』とある。

本篇において翁は、日本語の清音、濁音、半濁音の七十五声の音韻に秘められたる音義を明示し、これによって宇宙開闢以来の玄理を闡明したと言えよう。

「真素美の鏡」の図ならびに至大天球、地球の御樋代としての六角切り子の玉の上に示された言霊の玄意は単に文字のみをもって伝えられるものに非ずして、密教における曼陀羅のごとく観想の対象としての側面を有することに留意されたい。例えば「真素美の鏡」を注視してみれば次のようなことが自ら明らかになろう。

七十五音が普通の五十音とは違った形で配列されている。最下段にア行、中段にサ行、最上段にカ行が置かれ、そのうち「ア」「ウ」「イ」「サ」「ス」「レ」「カ」「ク」「キ」の九音が「九柱」として特別の意味を持つことに気付く。最下段のア行は最も重い音であり、最上段のカ行が最も軽い音である。サ行が中段にきて、全体の中心に「ス」がある。「ス」は「すめらみこと」や「すべる」の「ス」であり、万物を統合する働きがあることが感得せられる。この七十五段の「音」の階程は翁の考えによれば、宇宙存在の階層秩序であり、図中の「音」の相対的位置関係から七十五音それぞれの持つ「意味」というより「力」を演繹できるのである〉(「大石凝真素美全集解題」)

大石凝真素美の「天地茁廴貫きの巻」について、大宮司朗氏は次のように書いている。

大石凝真素美の「天地茁廴貫きの巻」について、大宮司朗氏は次のように書いている。

〈本書は明治三三年一一月、翁六七歳の時に脱稿したもので、前著の『弥勒出現成就経』の成立時から既に一〇年の年月を経過している。この間に『成就経』にすでにみられる「ス(○の中にヽ)の思想」、宇宙の四元素としての「天・火・水・地」を表象する天津金木の学がより深められ結実したのである。とはいえ伝記によればその草稿は少くとも明治三一年にはほぼ成っていたらしい。

なお本書は大正一二年に国華教育社版全集として活字になる以前に、すでに大本教の人々によって書き写され珍重されたことは、当時の関係者の言によっても、筆者の手元にある『神言聖辞』とは題するが同内容の写本からも窺える。実はこの書の内容の大略は、大本の出口王仁三郎氏が大正七年に機関紙『神霊界』大八洲号において本田霊学をも組み入れた形で紹介しているのである。

本書の内容は初めにス声の玄意について説き、次に天之御中主神、高御産霊神、神産霊神、「タカアマハラ」六声の秘解、次に至大天球中の修理固成、魂線、識心、三貴子の御出生、皇国日本に人類が造醸せられたる極元、四種の人種のいわれ、種姓の厳立、産霊の玄義、大宇宙たる天地と小宇宙たる人体の玄妙なる相関関係、天地自然の大度量衡を説示し、次に至大天球之中の御樋代である正方角体六合八角切り表面並びに裏面の真位、更には天津金木の神器の製作法を述べ、金木組立てによる八咫の鏡、十六紋菊図章、四季正調御年車に言及する。実にこの書には大石凝霊学の根源となる重要なる諸概念が悉く織り込まれ、圧縮凝集せられている。ために一読、不可解、難解の感を通常の人は免かれることはできない。しかし、再読、三読せられれば、誠に奥深き翁の霊学への糸口を見出し、他の翁の著作を理解し、応用していく上で大きな助けになるものと思われる。

なお本書で特に注目して頂きたいことは、神道系諸教団に量り知れない影響を与えたスの思想がはっきりとその全容を闇霧の中より現出してきたことである。

「此ス声の神霊を誠に明細に説き定る時は世界一切の極元の真体をも其成り立ちの秩序をも億兆万々劫々年度劫大約恒々兮大造化の真象をも逐一明に資り得らるる也。……中略……スの謂れを明に知らざればあるべからざる也。スが皇の極元なれば也」〉(「大石凝真素美全集解題」)

水野満年が、大正12年から14年にかけて刊行した『大石凝翁全集』。

水野満年が、大正12年から14年にかけて刊行した『大石凝翁全集』。

第一巻 天地茁廴貫きの巻

第二巻 三種神器の御謂礼 仏説観弥勒下生経(上)

第三巻 仏説観弥勒下生経(下) 弥勒出現成就経

第四巻 大日本言霊

第五巻~第八巻 天造神算木運用秘書

第九巻~第一二巻 真訓古事記 大石凝真素美先生伝

『維新と興亜』編集長・坪内隆彦の「維新と興亜」実践へのノート